L'étoile du Belger

Par Game A le 5 juillet 2011 - La Vie vs les jeux vidéo(s)5 minutes

Comme le reste, les jeux vidéo n’échappent pas aux phénomènes de mode. Les genres se succèdent et, pour un temps, semblent éclipser les autres par leur succès. Un jeune joueur pourrait-il imaginer que les jeux de tir étaient le genre le plus populaire dans les années 80 ? Ou que les beat ‘em up, qu’on ne croise guère plus hors des plateformes de téléchargements, leur avaient succédé sur le podium ?

Au début de chacune de ces vogues, il semble y avoir le succès d’un jeu en particulier qui en inspire une foule d’autres. Final Fight (Capcom, 1989) semble avoir joué ce rôle de catalyseur pour les beat ‘em up, comme Space Invaders et Gradius l’avaient été auparavant pour les jeux de tir.

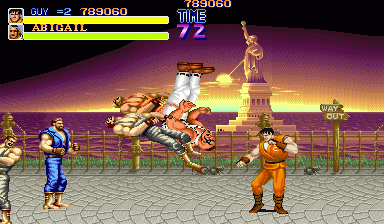

Les qualités de Final Fight sont encore aujourd’hui indéniables. Les graphismes, la musique, la jouabilité ; miraculeusement, rien n’a vieilli. Ces critères épuisent-ils pour autant les raisons de son succès et plus largement celui des beat ‘em up qui ont suivi ?

Final Fight n’a pas inventé le genre : celui-ci était déjà solidement implanté avant 1989, notamment avec Renegade et Double Dragon (développés par Technōs en 86 et 87). Le jeu en reprend d’ailleurs les thèmes (environnement urbain du premier, justice personnelle), tout en forçant encore le trait réactionnaire : le seul représentant de l’ordre du jeu est corrompu et le maire lui-même (Mike Haggar) en vient aux mains.

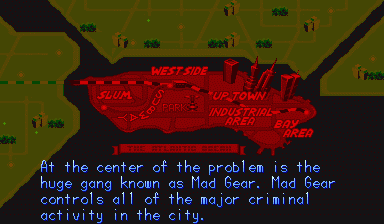

Le jeu montre aussi un gang immense (400 membres à la louche, j’ai compté), une organisation criminelle unifiée dont l’emprise sur le territoire est totale et un parrain à ce point intouchable (Belger) qu’il règne sur l’économie souterraine de Metro City depuis une des plus hautes et des plus luxueuses tours de la ville.

Quand les gangs d’une ville américaine se partagent aujourd’hui les coins de rue, Mad Gear contrôle absolument tous les secteurs de la ville, du bidonville au quartier des affaires.

Final Fight développe ainsi le cauchemar paranoïaque d’un État de droit, un cimetière de la morale où la loi est bafouée et l’ordre, dicté par une pègre sans honneur (le gang Mad Gear utilise le chantage et les menaces de viol pour faire plier Haggar, Belger joue l’infirme pour tromper ses ennemis). Quant aux « héros », on peut au mieux les décrire comme des marginaux (un ex-catcheur, un futur repris de justice - Cody- et un ninja).

On a longtemps spéculé sur les points communs entre ce jeu et le long-métrage Streets of Fire (1984) : un héros nommé Cody, une fille enlevée par un gang, de la baston et des méthodes peu orthodoxes… Les ressemblances sont innombrables. Dans un entretien à Retro Gamer, Akira Nishitani assure pourtant ne pas avoir connu le film à l’époque : pour lui, c’est seulement que « ce genre d’histoires était très populaire à l’époque »*.

L’air du temps n’était donc pas très guilleret à la fin des années 80. En fait, c’était même pire que ça : en décembre 1989, mois de sortie de Final Fight au Japon, « la criminalité aux États-Unis était à son point culminant. En quinze ans, le nombre de crimes violents avait augmenté de 80%. La question faisait l’ouverture des journaux télévisés et monopolisait les conversations dans l’ensemble du pays » (Steven Levitt, Stephen Dubner, Freakonomics) Les perspectives n’étaient pas plus réjouissantes, certains criminologues prophétisant des « bains de sang » à cause du rajeunissement de la population tandis qu’en 1990, la ville de New York battait son triste record d’homicides (2245) pour la sixième année consécutive.

Capcom a tout piqué à New York, sauf le nom de la ville.

Peut-on se contenter de voir une simple coïncidence entre la vogue des beat ‘em up qui a duré quatre bonnes années et la vague de crimes qui submergeait les États-Unis à peu près au même moment ? L’hégémonie médiatique américaine de la période aurait pu facilement contaminer « l’air du temps » du monde entier, et le nombre de jeux de baston de l’époque en être à la fois la conséquence, le témoignage et un moyen de canaliser cette angoisse.

Final Fight pourrait alors valoir une part de son immense succès à sa résonance avec l’inquiétude de l’opinion publique : si le shoot’em up exprimait une crainte d’invasion, de destruction du monde, dans un beat ‘em up on se bat contre un fantasme de débordement, de renversement social - sur le mode la fin justifie les moyens car l’heure est grave.

Pour autant, on se lasse de tout, y compris de ses inquiétudes. Street Fighter II va entamer en 91 un nouveau cycle de plusieurs années, tandis que les beat ‘em up (en tout cas ceux à scrolling horizontal) se recroquevillent jusqu’au marché de niche (en 1997, la bizarrerie de Battle Circuit révèle à quel point le genre était devenu marginal - et financièrement périlleux, d’où quelques facilités).

Quant aux bains de sang annoncés, ils n’ont jamais eu lieu : la criminalité aux États-Unis s’est effondrée dès 91. D’après Levitt et Dubner, plus que le renforcement de l’arsenal judiciaire et policier ou l’effondrement du marché du crack, la réponse est à chercher dans la légalisation de l’avortement dans les années 70 : « ce sont les enfants présentant le plus fort risque de verser dans la criminalité qui avaient disparu de cette génération ». Les autres n’avaient pas le temps non plus, ils jouaient à Final Fight, avant de le délaisser pour Street Fighter II.

Freakonomics de Steven Levitt, Stephen Dubner est disponible dans la collection Folio Actuel. Les auteurs répondent par la statistique et l’économie à des questions aussi impérieuses que pourquoi les revendeurs de drogue vivent-ils longtemps chez leurs parents ou qu’est-ce qu’un parent idéal. C’est facile à lire et passionnant. L’illustration provient du recueil Street Fighter Alpha 3 Secret File Art (image).

* « at the time, we certainly weren’t aware of Streets of Fire, but I’ve just Googled it and there does indeed seem to be something familiar about it. But then again, this style of story was very popular back then. Lots of fighting games made use of it. I guess we were part of that crowd! » Retro Gamer 37, p. 52.

Commentaires

De freakonomics à Final Fight.

Purée que c’est bien joué. Très joli article.

Le Final Fight Double Impact disponible sur PSN et XBLA est plutôt pas mal. Il propose des succès propres au jeu, basés sur du score ou du time attack, pour d’accéder à des illustrations de l’époque bien 80s. Les filtres et proportions de l’écran sont satisfaisants, et on a le choix d’une musique remasterisée. Agréable au stick arcade et en ligne.

Avec ces améliorations tout en restant fidèle au rendu original, c’est pas trop du retro-vol pour une fois.

Toujours aussi intéressant à lire, merci.

PS:

“en 1997, la bizarrerie de Battle Circuit”, le lien est cassé (un “post” en trop au milieu).

Ah mais d’accord. La vague de FPS qui se ressemblent tous sert d’exutoire au 11 septembre, celle du motion gaming exorcise le spectre croissant de l’obésité qui réduit l’espérance de vie et rend stérile, et les 72 Guitar Hero et Rock Band par an, c’est la faute de Tokio Hotel. Tout s’explique.

Quel talent. Merci.

du grand A.

perso je me suis toujours demandé s’il y avait un quelconque rapport entre le gang mad gear et le jeux “éponyme” de capcom (mag gear donc) mais en fait on s’en fout.

Pour le reste le genre à mes yeux n’est pas mort et à d’une certaine manière évolué, principalement en expérience solo, j’en ai la preuve : the warriors, devil may cry, god of war, me semblent les dignes héritiers, et sont, a part peu-être the warriors, loin d’être anecdotique.

@Fabien : ha ha, j’allais le dire.

Merci pour vos gentillesses en tout cas (et pour le lien cassé @Nolendil, je l’ai corrigé. ;)

@gg : pour le « Mad Gear », ça a l’air assumé, même si le lien ne va pas bien loin, le jeu Mad Gear se déroulant dans un futur sans grand rapport.

Je n’avais pas joué à Final Fight à l’époque, merci de m’avoir ouvert les yeux sur l’origine des personnages (Guy et Cody) que je connais au travers de Street Fighter :)

Tiens, on voit même les tours jumelles sur leur version miroir de Manhattan…

Excellent texte par ailleurs, comme il est d’usage sur la manette.

@Ignis : j’ai vérifié du coup (des fois que Capcom ait fait comme Sega avec Gunblade), ils ont gardé les tours jumelles dans la version HD sortie sur PS360 (le Final Fight Double Impact dont parle Game B).

Ouai, intéressant comme papier.

Par contre, le lien final entre avortement et criminalité est très “américain” si je puis dire (et un peu nauséabond, par ailleurs). En gros: grossesse non-désirée (chez les pauvres bien sûr; et les Noirs, forcément) —-> délinquance, pour résumer. J’aimerais bien que les personnes que vous citez nous expliquent ça, je sens que ça pourrait être drôle. :’)

Sinon un détail qui me semble important dans ces beats em up: le degré de “comédie” et de non prise au sérieux qui régnait et qui rendait ces jeux si attachants (Final Fight, Street Of Rage, Double Dragon…). On était toujours à flirter entre le très sérieux, le très anxiogène et une espèce de second degré léger qui permettait d’oser toutes les extravagances.

C’est ce qui fait que même si les GoW & co peuvent être vus comme des “héritiers” de ce genre, les voir se prendre bien trop au sérieux, ça rend le tout extrêmement chiant. Ça manque un peu de théâtralité. Kratos est sympa mais il est hyper binaire comme personnage. Et il en devient carrément plat, une fois qu’on a posé la manette et que le sang a fini de couler par bidons un peu partout sur l’écran, entre les membres arrachés et les globes oculaires qui volent (et il a une sale tronche, my 2 cents).

Par ailleurs, en étant moins ironique que Pteppic, je trouve aussi que le lien entre le JV et la “société”, pour le dire vite, n’est pas si évident que ça. Et que cette période de beats ‘em up est peut-être juste une exception qui découlé d’autres facteurs propres au JV de l’époque (possibilités technique, modes, sucés commercial d’un titre moteur, comme tu le dis…). Pour prendre le problème simplement: on n’a jamais vu de JV plus violents qu’aujourd’hui (merci la technique, ok), pourtant la société n’est pas non plus au bord de l’implosion sociale (enfin pas plus qu’il y a 20 ans, a priori; ou alors je suis aveugle).

Mais merci pour ce papier. On le dit souvent mais vous choisissez souvent des angles largement ignorés par la presse JV (qui se borne à nous la jouer “jeux du cirque” mais guère plus; au cas où avoir une conscience de ce qui entoure le jeu-vidéo pourrait faire mal à la tête), et c’est déjà beaucoup. :)

@Digital Mojo : Je pense que leur explication doit tourner autour de ces quelques arguments : grossesses non désirées -> parents moins préparés, moins investis, moins présents -> enfants moins encadrés, suivis, éduqués -> se retrouvent avec d’autres enfants dans le même cas -> délinquance favorisée.

En gros, on a tous besoin d’amour :)

Si vous voulez en savoir plus, Freakonomics est un livre très intéressant et plus accessible qu’il n’y parait !

@Digital Mojo : ça tient peut-être au fait que j’ai pris trois phrases d’un chapitre qui doit faire 20 pages, mais en gros il démontrait statistiques à l’appui qu’il y avait bien un lien entre grossesses non désirées et enfants délinquants (c’est nauséabond mais ça se conçoit). Comme B Je te conseille le bouquin (dans le même chapitre, les auteurs utilisent aussi un contre-exemple jubilatoire, montrant que la chute de Ceauşescu a été menée par les jeunes adultes nés après l’interdiction de l’avortement décidée par… Ceauşescu).

Final Fight est très premier degré il me semble, tu as un exemple de scène marrante dans le jeu ? (à part le chewing-gum du flic qu’on peut manger pour gagner pleins de points - correspondant à la date de naissance de Nishitani à propos). C’était plus évident pour d’autres jeux (les caricatures cuir-moustache et les lampadaires dans Vendetta par exemple).

Je pense que si (printemps arabe, Grèce, Espagne…), mais ça n’a rien à voir avec les jeux vidéo.^^

Sur la violence dans les jeux vidéo, Edge a fait un long article très complet qui explique notamment que la violence est fréquente dans les jeux pour la simple raison que les développeurs parviennent facilement et de manière satisfaisante à la reproduire.

Pour finir sur le “lien entre le JV et la société”, je n’ai pas présenté un rapport causal automatique et exclusif entre un genre à la mode et son contexte historique, juste une corrélation.

@Game A : Et les caricatures d’Axel Rose, Slash et surtout Andre the Giant alors ? C’est pas drôle ? Ca te fait pas rire ?

Tu cherches la rixe ou kwa ? è0é99

@Game B : ah oui, je cherchais plus du comique de situation et j’en avais oublié ça (et la phase de destruction de voiture d’un punk).

Puisqu’on en parle, toujours dans la même interview, Nishitani dit qu’Andore était la caricature d’une connaissance, pas du catcheur (connaissance qui devait avoir pris son nom rapport au Français mais bon).

Quant aux noms des personnages, la liste des noms a été établie par une fille qui aimait le heavy-metal mais sans que les personnages aient été faits d’après nature.

@Digital Mojo : oublie ce que j’ai dit, c’était marrant.^^

@Digital Mojo : Désolé, j’étais certes sarcastique dans le ton, mais tout de même (un peu) sérieux dans mon propos.

La relation entre le jeu vidéo et la société est évidente dans le sens où ce sont ses membres qui choisissent, achètent et jouent. Casualisation, jeux mobiles ou communautaires, tu peux facilement y voir la continuité de tendances sociétales : l’accès à un véritable pouvoir d’achat d’une génération habituée au paysage vidéoludique sans pour autant y être profondément impliquée, la convergence numérique et l’explosion des smartphones, le social networking. Steam et les DLC révèlent également le détachement progressif vis-à-vis de la valeur objet suivant le même modèle que la musique et les films.

La liste pourrait continuer (avec des exemples plus ou moins discutables) mais le fait est que le lien existe, et n’est d’ailleurs pas à sens unique (puisque le consommateur fait certes un choix, mais dans le cadre des limites posées par l’offre)(faudrait développer mais j’ai la flemme).

Le point tendancieux, c’est le jeu vidéo en tant que catharsis. Et là, je dirai simplement qu’il ne l’est sans doute ni plus ni moins que n’importe quel autre médium. N’empêche que Tokio Hotel a connu le succès en signant avec Universal trois mois avant la sortie du premier Guitar Hero, drôle de coïncidence (hé, qu’est-ce que tu crois, je me documente avant d’écrire mes conneries).