Boulevard du crime et du jeu de baston

Par Game A le 3 décembre 2024 - La Vie vs les jeux vidéo(s)6 minutes

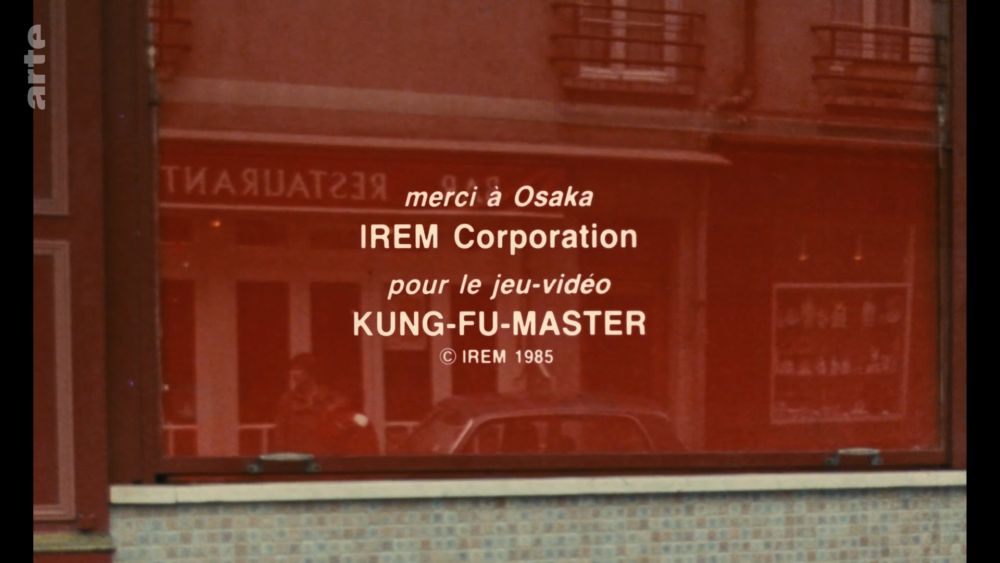

Longtemps je m’étais contenté d’un seul photogramme de Kung-Fu Master, long-métrage d’Agnès Varda sorti en mars 1988, pour m’interroger sur la place du beat’em all d’Irem et des jeux d’arcade en général dans le film. L’an dernier, grâce à Arte, j’ai eu ma réponse, et je n’ai pas été déçu : des jeux, on en voit plein (Kung-Fu Master mais aussi Rygar, Outrun, Slap Fight, Contra…).

C’est beaucoup d’attente pour passer à côté d’un film où une quadragénaire tombe amoureuse d’un adolescent lui-même « amoureux d’un jeu vidéo »*, puisque davantage que « le sujet éminemment dérangeant d’un amour, certes quasi platonique, entre une femme mûre et un très jeune garçon », j’ai préféré repérer les Renault 11 et les bornes Jeutel.

Résultat, même après plusieurs visionnages, je ne sais pas si « Kung-fu master [est] le meilleur témoin d’une époque qui se demande comment liquider la belle démarche libertaire des années 70, qui a été tentée d’utiliser le danger du Sida à des fins de réactions morales. », ou si « Agnès Varda rame à contre-courant [et que] sa contribution au dossier est fracassante parce qu’elle parle le langage de la lucidité. » (Françoise Audé, POSITIF n°325, mars 1998). Par contre, notamment par sa dimension documentaire, le film est bien « le témoin d’une époque » où les salles de jeux étaient incroyablement nombreuses.

Ce passage par exemple, où Mary-Jane va d’un lieu à l’autre pour trouver une borne d’arcade Kung-fu Master :

Bar n°2 :

- Monsieur vous ne savez pas où il y a d’autres jeux comme ça ?

- Sur le boulevard il y a d’autres cafés.

Salle n°1

- Dis, vous n’avez pas vu un jeu où il y a un petit bonhomme blanc, avec une pagode et un escalier, un truc karaté.

- Kung-fu Master ? Pas ici non.

Salle n°2

- Vous avez un jeu qui s’appelle Kung-Fu Master ici ?

- Non non. Venez voir un peu plus loin.

Cette scène ne décrit-elle pas une expérience et un parcours finalement assez authentiques, à l’aune de nos souvenirs ou de cet article connu de Tilt n°1 (septembre 1982, p.74) ?

Vous me voyez venir : piqué par l’aspect documentaire du cinéma de Varda, j’ai voulu mettre à l’épreuve mes années de visionnage de Karambolage et identifier au moins deux des trois salles d’arcades que l’on voit dans le film, à défaut des deux bars (trop peu d’indices, malheureusement).

L’aventure a mal commencé : malgré les indices (vues d’un boulevard, numéro de voie 88 pour une) et des heures à battre le pavé sur les grands boulevards via Streetview, impossible de retrouver la localisation de la salle qui paraissait la plus facile : depuis 1987, la ville a tant changé, jusqu’aux façades des bâtiments.

S’agit-il de cette « salle toute petite, toute en longueur vers le 17/18/19eme je sais plus trop, qui s’intitulait JEUX avec une police de western » ? Ou celle (si ce n’est pas la même) « qui est proche de la place de Clichy est en fait pas loin du cimetière, avec un symbole « jeu video » à l’entrée, jaune et marron. »

S’agit-il de cette « salle toute petite, toute en longueur vers le 17/18/19eme je sais plus trop, qui s’intitulait JEUX avec une police de western » ? Ou celle (si ce n’est pas la même) « qui est proche de la place de Clichy est en fait pas loin du cimetière, avec un symbole « jeu video » à l’entrée, jaune et marron. » Comme il s’avère que les annuaires anciens sont archivés dans plusieurs endroits de Paris, la suite de cette quête est reportée au jour où votre blogueur provincial montera à la capitale : ça ne sera pas inintéressant de toute façon de répertorier les adresses de toutes les salles de jeux parisiennes en 1987.

En attendant, il me restait toujours à identifier une salle que l’on voit à trois reprises dans le film (ici par exemple), et qui m’a laissé une telle impression que j’en ai prolongé mon enquête.

J’ai mis du temps à m’assurer qu’il s’agissait bien d’un cinéma (deux affiches visibles seulement, dont une minuscule), même si les indices étaient nombreux (le luxe du lieu, le bar qui propose aussi des confiseries, le panneau « toute sortie est définitive »). Cela ne m’aidait d’ailleurs pas a priori : la disparition des salles d’arcade n’a d’égale que celle des tout aussi nombreux cinémas dans la capitale et partout en France, d’autant plus que, « quand un cinéma ferme, il ne laisse aucune trace. On ne sait même plus qu’à cet endroit il y eut un cinéma ! ».

La piste s’est réchauffée un fois reconnus Le Poing vengeur de Bruce (Le) et Boxers contre Dragon jaune (1972) sur les affiches : tout cela ressemblait fort à un cinéma spécialisé, ce qui ramenait la liste à trois cinémas majeurs (dont la Cigale et le Hollywood Boulevard, le cinéma de René Château, un distributeur aussi providentiel qu’honni par les fans du gens - les 20 minutes en moins du Big Brother de Jackie Chan en VHS, on n’oublie pas).

Après moult recherche, il s’agissait en fait du premier étage du Trianon, 80 boulevard Rochechouart, cinéma de genre fermé en 1992.

Je dis fermé, mais pas pour tout le monde : à partir de 12 000€ hors taxe, il reste disponible à la location pour nos « conventions, séminaires, kick off, lancements de produit, défilés de mode, soirées d’entreprise et diners […] L’effet waouh sera garanti ! ».

Ce n’est pas la moindre des choses que l’on peut regretter des années 80 : le tout venant pouvait encore à l’époque profiter de cet « effet waouh » au prix d’un ticket pour « la salle la moins de chère de Paris et sûrement de France ».

Le Trianon n’apparaît pas dans le cheminement proposé par Tilt. Le boulevard Rochechouart n’est pourtant pas loin des deux itinéraires conseillés : c’est que sans doute l’entrée n’était pas libre et exigeait d’abord que l’on paye un ticket d’entrée pour le cinéma. Un point que le film concède à la fiction, un des signes que « ce film sait admirablement maîtriser la tension qui existe entre la fiction de récit et la réalité des lieux et des gens. On reconnaît d’ailleurs bien là ce qui fait l’originalité et la force du cinéma d’Agnès Varda, cette façon unique qu’elle a de ne jamais perdre de vue le réel pour mieux le détruire et le recomposer ensuite. »**

Agnès Varda, Kung-Fu Master, 1988. On le trouve actuellement dans le commerce dans le coffret DVD Le Cinéma d’Agnès Varda-Longs et Courts, et dans de nombreuses médiathèques en DVD couplé avec Jane B. par Agnès V., un autre film tourné avant et après Kung-fu Master, monté et sorti en salles presque simultanément.

Parmi les marqueurs d’une époque perdue, on a aussi les marques : on repère bien au Trianon le logo de la bière blonde d’alsace Ancre : rachetée par Heineken en 1972, la brasserie de l’espérance fermera ses portes fin décembre 2025 (200 emplois directs).

* Jane Birkin : « j’avais écrit un petit cahier avec cette femme de 40 ans et un enfant qui vient après la fête de sa fille et qui tombe amoureuse d’elle. Agnès l’a changé pour que c’est plutôt elle qui tombe amoureuse de lui… »

Agnès Varda : « et que l’enfant soit amoureux d’un jeu vidéo. Parce que c’était à l’époque, enfin ça n’a pas changé mais, où les enfants se précipitaient dans les cafés il y avait ces jeux où il fallait des comment ça s’appelait pinball… pin machine… et Mathieu mon fils [qui joue le rôle de l’adolescent] était assez vissé à ça. À côté du lycée, il avait tendance à aller au café et il était passionné parce que c’était un jeu très difficile, très difficile… On l’a loué un peu pour le tournage et l’équipe avait du mal jouer donc… c’était amusant l’idée que le gosse soit obsédé par quelque chose d’autre qu’elle mais quand même un petit peu impressionné. »

Présentation à la Cinémathèque - 27 janvier 2019.

** Le personnage que l’on repère de dos, semblant surveiller les allées et venus en haut des escaliers du Trianon, est-il une de ces « destructions/recompositions du réel » (il est présent dans deux séquences distinctes au cours du film), ou juste un employé ?

Commentaires

Merci pour cet article !

Ma seule question (vu que je n’ai pas vu le film, quand bien même l’idée m’a un jour trotté en tête) : est-ce que Varda aborde le rapport de cet ado à ce qu’on qualifiera plus tard de retrogaming, sachant qu’au moment où sort le film, il est déjà possible de s’adonner à des titres un poil moins rustiques que le vénérable Spartan X dont on vient de fêter les 40 ans ?

C’est vrai que la question se pose. Un des commentaires de Varda semblait sous-entendre que c’était son fils qui jouait réellement à ce jeu (il ne m’a pas répondu sur twitter à vrai dire), et comme il le faisait dans un bar près de son collège/lycée (probablement le lycée Molière que l’on voit dans le film), ça pourrait expliquer qu’on y trouve pas les mêmes nouveautés que dans une salle dédiée.

Après il est vrai que Kung-fu Master coche beaucoup de cases du jeu tellement parfait pour le film qu’il est quand même étonnant s’il s’agit seulement d’un hasard :

- un scénario simple qui correspond au motif amoureux du synopsis de Birkin,

- une ambiance exotique en lien avec le cinéma de genre, ça ne gâche rien

- une réalisation jolie mais, justement parce que le jeu a bientôt trois ans, correspond bien à l’idée que les gens qui ne jouent pas se font d’un jeu vidéo,

- et en même temps une violence euphémisée, sans univers anxiogène ou sanglant (pas de Renegade qui devait être trouvable au moment du film).

Le jeu était tellement miraculeux qu’il a donné son titre au film, ce dont Varda s’est plaint après coup, certains distributeurs étrangers l’ayant acheté en s’attendant à un film de kung-fu.

Considérant les titres que l’on voit dans le cadre, considérant le manque de budget notoire des films de Varda, cela représente sans doute un véritable état du marché de l’arcade, les nouveautés (le jeu le plus récemment sorti que l’on voit a l’air d’être Contra - d’ailleurs j’avais cité Pang au début du papier, c’était manifestement une erreur, je revérifierai de quel jeu il s’agissait) devaient côtoyer d’autres jeux effectivement plus anciens (on voit des bornes Punch-Out et Popeye également, 1983 et 1982).

Cela dit, ça montre qu’on (je) a peut-être un regard biaisé sur la question. J’étais trop jeune pour fréquenter des bars ou des salles d’arcade et il est fort possible que le récent y côtoyait l’ancien, ne serait-ce que par les tenanciers n’avaient pas forcément les moyens de renouveler leur parc de jeux tous les 3 mois.

Si je fouille dans mes souvenirs, je croisais souvent des bornes qui avaient 2-3 ans d’âge - même si par définition, parce que j’étais plus intéressé par les nouveautés je les regardais moins, et donc je les ai oubliés plus facilement).

Je me rappelle quand même avoir découvert Shinobi Dancer, Raiden et The Avengers dans des bars dans ce laps de temps après leur date de sortie.