Edo sans arme et dangereux

Par Game A le 23 octobre 2025 - Ça dénonce grave5 minutes

Plutôt que départager le meilleur ninja de l’été, je me suis piqué cet automne de jouer au voleur — ce qui revient à faire presque la même chose, sans le découpage des torses en tronçons.

Dans le contexte actuel où quelques riches ne veulent pas recracher 2% de leurs appropriations indues, comme si on cherchait à leur enlever le pain ou la pierre de la bouche (il s’agit pourtant seulement de dégorger, pas de les égorger), ça me semblait dans l’air du temps. (En vrai j’étais surtout enchanté du bon mot du titre et il a fallu trouver un jeu pour le justifier.)

Me voilà donc avec Kamiwaza: Way of the Thief (PC, Switch et PS4, du prodigieux développeur qui jadis avait sécrété Tenchu et Way of the Samurai), revenu des âges farouches de la PS2 (2006). De prime abord, il n’a pas volé son classement de « 9e plus mauvais jeu de 2022 », même si après plusieurs heures on découvre une richesse étonnante (cinq fins, des missions et des objets à voler innombrables…) — d’ailleurs, j’y suis encore, et les dizaines d’heures ne sont pas la moindre des choses qu’il me vole.

Le logement dans une nagaya décrépie et vide, l’alimentation entre boules de riz et kakis (éventuellement pourris), la misère, la surveillance ramassée du milieu villageois et des quartiers urbains, cette plongée dans les derniers temps de l’époque Edo m’a paru infiniment plus convaincante que le Yakuza Ishin de Sega : méprisé par tout un village et repéré à 100m par la police, j’ai souvent ressenti l’oppression, l’opprobre et le manque de perspectives que beaucoup de marginaux devaient endurer, bien loin de villa patricienne, de l’orgie de nourritures élaborées et de loisirs proposés à Ryōma Sakamoto dans le jeu de Sega.

Kamiwaza se déroule deux générations avant Ishin, vers 1827 pour son court prologue et 10 ans plus tard pour l’essentiel.

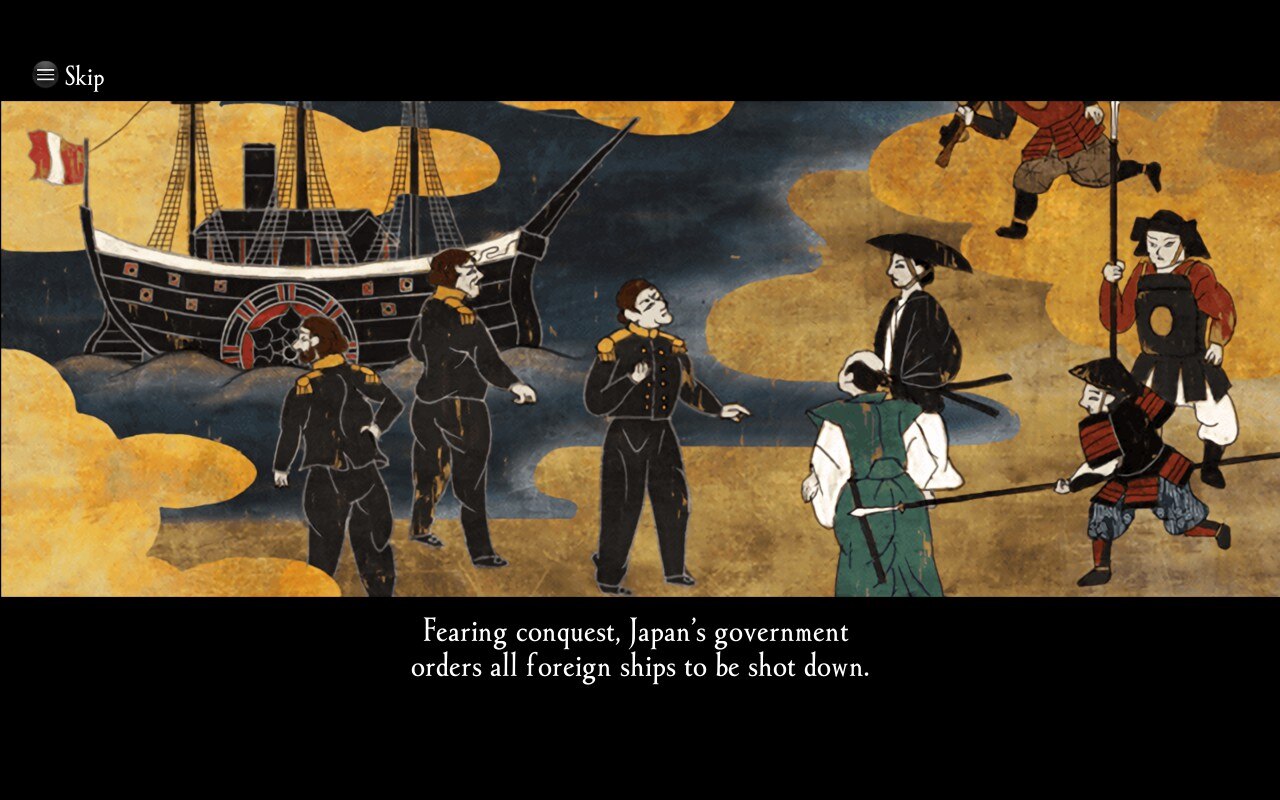

Les Japonais ne peuvent s’en empêcher, il plane encore une histoire d’étrangers qui menacent de taper l’incruste : l’introduction du jeu évoque l’édit de 1825 « pour repousser les navires étrangers » et fait allusion à l’incident Morrison en 1837.

L’illustration est à ce titre trompeuse : non seulement on dirait un paravent Nanban du 17e, mais elle représente des officiers étrangers à terre alors que les marins américains n’ont pas pu même y poser un pied, leur bateau se faisant canarder dès son entrée dans la baie d’Edo. Par ailleurs le bateau dessiné est un vapeur, comme ceux du commodore Perry 26 ans plus tard, quand le Morrisson n’était qu’un voilier. Néanmoins, comme il place l’origine des troubles dans la grande famine Tenpō et concède que rien n’est éternel, tout est pardonné (encore que bizarrement le jeu fasse porter une responsabilité économique aux révoltes qui l’ont accompagnée, plutôt qu’au climat désastreux ou au manque de compétence du régime).

Ebizō, notre héros, se définit comme un « voleur noble », se rattachant à la longue tradition du « bandit social » dans une société pré-industrielle selon l’expression d’E. Hobswam : « un paysan hors-la-loi que le seigneur et l’État considèrent comme un criminel, mais qui demeure à l’intérieur de la société paysanne, laquelle voit en lui un héros, un champion, un vengeur, un justicier, peut-être même un libérateur et, en tout cas, un homme qu’il convient d’admirer, d’aider et de soutenir », ce que confirment tant le scénario que le système de jeu, lequel mesure la réputation d’Ebizō parmi les habitants et évalue la moralité de ses actions (« Il ne viendrait pas à l’idée d’un bandit social de voler la récolte des paysans (il n’en va pas de même de celle du seigneur) sur son propre territoire, et même peut-être en dehors »*).

Bizarrement, au-delà d’un passage de relais aussi tactile que symbolique dans une prison (on peut, par la main d’un certain Goemon qui dépasse d’une cage au sol, acheter divers objets dans la mine prison du coin), le jeu ne fait pas référence à d’autres voleurs célèbres, alors même que durant la période du jeu, le Japon avait son vrai bandit social en la personne de Nemuri Kozō — sans parler des personnages développés par le kabuki au 19e.

À vrai dire je passe tellement de temps sur ce jeu que j’aurais désespérément aimé qu’il soit bien plus qu’il n’est déjà.

En l’occurrence, puisqu’il s’agit de voler aux riches pour redistribuer aux pauvres, d’injustices terribles entre classes sociales (le prix des médicamentations modernes), que nos larcins prennent place dans un château à l’abandon nommé Mikado (« empereur »), j’aurais voulu que le jeu assume une portée sociale voire subversive. Mais je dois aussi me résoudre à l’idée que

« les bandits sont tellement imbriqués dans ce tissu [social auquel ils appartiennent] qu’ils ne sauraient en réalité être des révolutionnaires, bien qu’ils soient susceptibles de le devenir dans certaines circonstances. Leurs actions peuvent bien avoir valeur de symbole, mais elles ne sont pas dirigées contre des symboles, mais contre des cibles spécifiques et, en quelque sorte, organiques : non pas le « système », mais le shérif de Nottingham. »

N’empêche, ce refus de faire du politique (du moins autre chose que du consensus mou et du « pas de politique », qui est encore une forme de politique) est sans doute particulièrement japonais : ce n’est pas le cas par exemple de The Legend of Tianding (2021, consoles et PC), autre jeu de voleur, taiwanais celui-là (et réussi en tout), basé sur un vrai « bandit social » et héros national durant l’occupation japonaise de l’île, Liao Tianding.

Tout en se payant le luxe d’éviter d’être un brulot anti-japonais, le jeu ose représenter une situation coloniale qui n’a toujours pas épuisé ses effets pernicieux dans les relations géopolitiques asiatiques.

Bien sûr il y a un méchant sans nuance, caricature détestable du militaire colonialiste (et un plagiat absolument réjouissant de Yasunori Katō), mais pour le reste le jeu ménage non seulement la plupart des susceptibilités (Tian Ding protégeant aussi les collaborateurs taiwanais pris à partie dans les rues) mais a en plus l’intelligence, par le soin apporté pour rendre compte de la vie quotidienne à Taïwan durant la période, de montrer que la colonisation est aussi une co-construction, où l’identité et la culture locales subsistent, se retissent, débordant la simple relation de domination et la position seulement victimaire des colonisés, et qu’elles aboutissent à une certaine réappropriation, ne serait-ce qu’en se saisissant de certaines marques commerciales (certes imposées) de l’occupant.

Ce dernier point exigerait évidemment de développer un peu ma pensée mais j’ai bien peur que l’on m’ait volé mes arguments ; on ne subtilise pas que les bijoux de la couronne ces temps-ci.

* Pas question par exemple d’être surpris à voler dans son village ou de redistribuer du riz provenant du seul magasin qui permet des facilités de paiement aux plus pauvres.

Les citations d’Eric J. Hobswam proviennent des Bandits (La Découverte, 2008).