Jouer au chat et à Soseki

Par Game A le 18 août 2025 - Ça dénonce grave7 minutes

Je suis toujours en colère contre la paresse documentaire de Yakuza/Like a Dragon Ishin.

Vraiment la vie culturelle de la toute fin de la période d’Edo méritait mieux, surtout quand le seul clin d’œil littéraire du jeu est aussi contestable que l’histoire secondaire « la mort de l’auteur » (le titre japonais, 文豪の葛藤, bungō no kattō, « les tracas d’un auteur », est pour le moins très différent). J’espère vous en convaincre.

Évidemment, on est d’abord flatté de reconnaître immédiatement Natsume Sōseki derrière Natsumi Sosaku et de l’aider à dépasser ses blocages d’écrivain.

C’est ainsi en toute décontraction qu’on lui souffle l’idée de prendre le point de vue d’un chat, le surnom de son protagoniste le plus célèbre (« Pitchoun » dans la traduction française, brillante idée pour le coup) ou le titre d’un roman éminent (Kokoro, Cœur/Le pauvre cœur des hommes). (Ces trois titres ne sont ni plus ni moins que les plus vendus et connus de l’auteur, Botchan et Kokoro étant de tous les manuels du secondaire depuis l’après-guerre.)

Tout cela est très bien, à la remarque près que Je suis un chat parait en 1905, Botchan l’année suivante et Kokoro en 1914. Sachant qu’Ishin mélange des évènements entre 1864 et janvier 1868 et que cette histoire secondaire est accessible assez vite, on aide donc Natsumi Sosaku avant même la naissance de Natsume Sōseki (février 1867) — « La mort de l’auteur » n’était vraiment pas le titre qui convenait. (C’est un défaut d’Ishin de trop peu conditionner ces quêtes à la progression dans le récit principal, ce qui incite des joueurs comme moi à passer 20 heures sur les premiers chapitres pour en faire le maximum, détournant encore plus de la trame générale déjà mollement palpitante.)

De plus, quand Sosaku annonce son départ pour Londres à la fin de la quête, c’est faire une biographie à l’envers, le travail romanesque du Sōseki réel ayant commencé après son retour du Royaume-Uni (il est désigné — contre sa volonté — pour parfaire sa connaissance de l’anglais par le ministère de l’Éducation japonais, il y reste deux années). Selon Natsuo Serikawa, « Soseki est devenu romancier en partie parce qu’il a vécu en Angleterre. Et en partie grâce à une maison japonaise où il pouvait vivre caché dans un espace ouvert. Lutter contre l’Occident, supporter les contraintes de sa position de chef de famille : Soseki souffrait de la pression nouvelle et des entraves anciennes, qui suscitaient en lui un intense désir de liberté, sa première motivation pour écrire des romans » (postface du Temps de Botchan, Jirō Taniguchi et Natsuo Serikawa, 1987, vol. 1). Enfermé dans sa chambre d’hôtel et dans son archipel, pas étonnant que son triste clone Natsumi Sosaku ait du mal à remplir ses pages blanches (Sōseki ne rencontrait pas ce type de problèmes, « rédigeant des classiques de la littérature comme Botchan et Kusamakura en seulement deux semaines chacun. Il écrivait des épisodes quotidiens de ses romans, publiés en feuilletons dans les journaux, à un rythme effréné »).

L’écrivain choisi par Sega pour camper le bakumatsu (1853-1868)* aura donc écrit des romans de l’entame du 20e siècle, à la fin de Meiji, jusqu’à sa mort en 1916, au début de l’ère suivante (Taishō, 1912-1926) ; à la sempiternelle question “peut-on séparer l’homme de son œuvre”, Yakuza Ishin, clame donc que oui, on peut, triturant même allégrement le nom et la biographie de Sōseki.

~~~~

Comme ce n’était pas la première fois que Sōseki apparaissait dans un jeu, je me suis évidemment demandé ce qu’on pouvait en dire. Rassurez-vous, ça ira vite. (Non.)

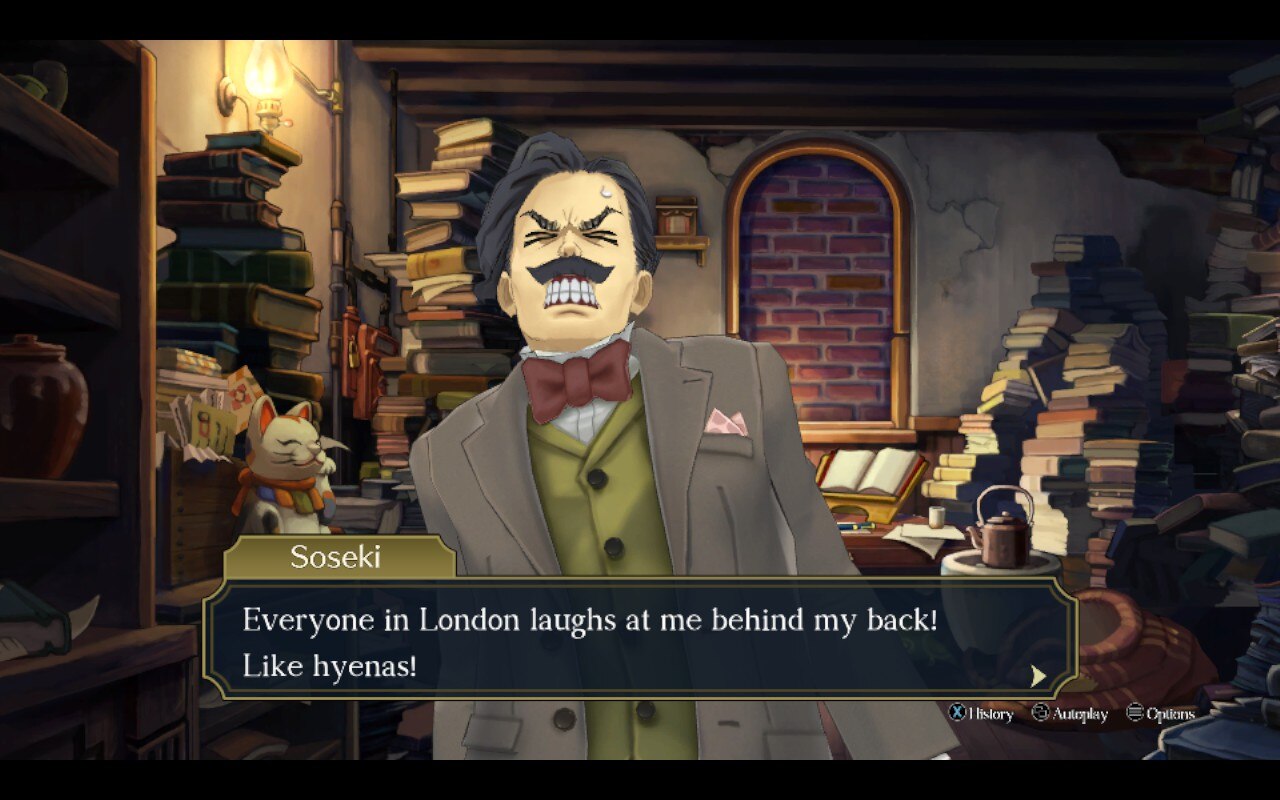

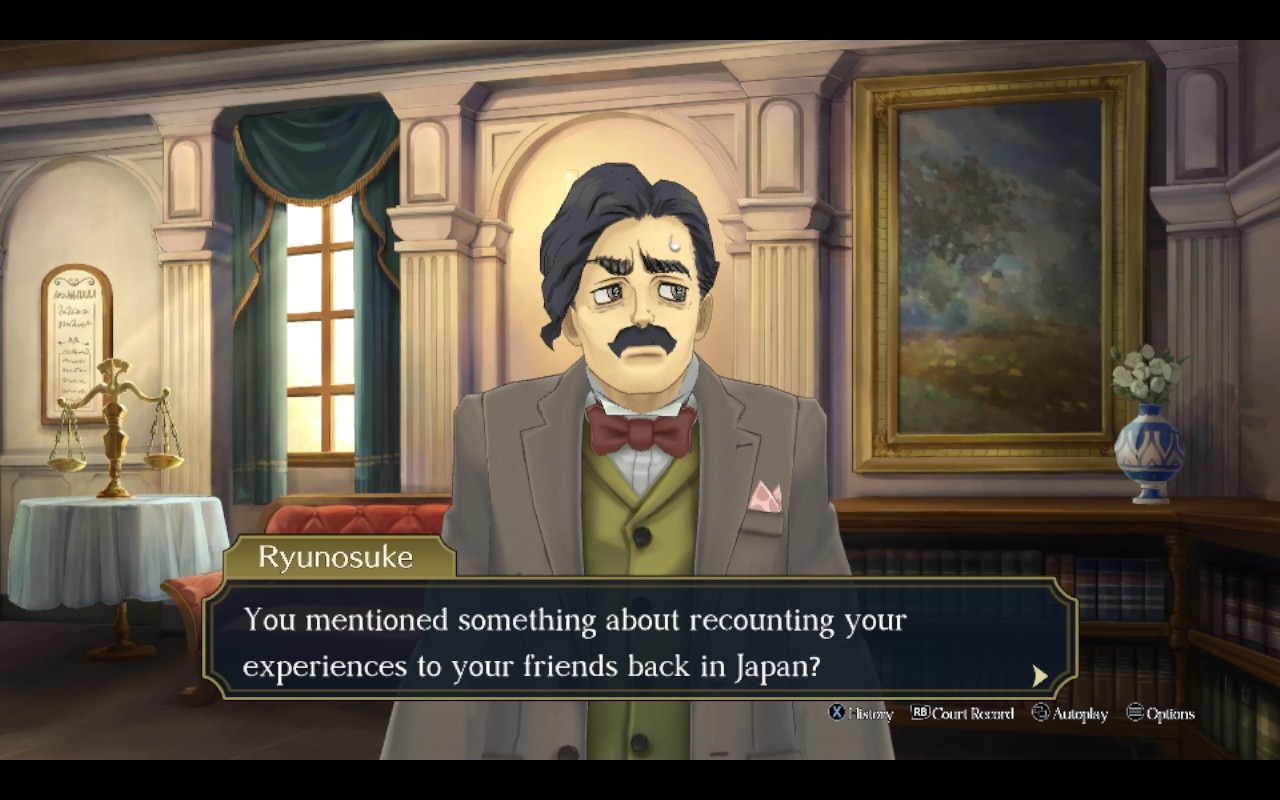

Si le Yakuza Studio parait s’être contenté de vagues souvenirs de lycée pour sa quête secondaire, on ne peut reprocher à Shū Takumi, le directeur/scénariste/un peu tout de The Great Ace Attorney Chronicles (3DS puis Steam, Switch, PS4), de ne pas s’intéresser à Sōseki et à son séjour londonien : que ce soit sa célèbre page blanche en guise de premier rapport annuel, son expérience désastreuse du vélo, sa litanie de pensions successives, et plus globalement son profond sentiment de déclassement et de mal-être, on repère avec plaisir mentions et références réelles.

Sa tenue dans le premier épisode (4e affaire) témoigne immédiatement du travail de réflexion de Kazuya Nuri, character designer du jeu, réflexion qui manque cruellement dans Yakuza Ishin.

Contrairement à Sosaku Natsumi, habillé de manière traditionnelle, le Soseki de Capcom mélange le style japonais et l’occidental, manière intéressante d’exprimer la complexité et l’inconfort de sa situation, à cheval entre deux cultures et deux civilisations.

Bien sûr, mon doigt à couper que le vrai Sōseki n’aurait jamais osé enfiler des geta à Londres : il était suffisamment complexé par son physique, son manque d’argent et la modestie de sa mise pour risquer d’alerter encore davantage les regards et les oreilles en cognant les pavés de ses chaussures en bois.

A-t-il au moins eu la place d’emporter des vêtements japonais dans sa malle ? Quand il décrit son armoire dans sa « lettre de Londres » (1901), il ne mentionne que des vêtements occidentaux (tant pis pour le premier design du Sōseki de Capcom qui l’imaginait porter une veste de kimono rembourrée, effrayé et tremblant dans sa cellule de prison) :

Dans les tiroirs du haut se trouvent mes sous-vêtements, mes cols et mes manchettes, et en dessous mon frac. Ce frac était bon marché, mais je ne l’ai jamais porté, pensant qu’il ne valait rien. À côté, mes gants de cuir marron sales sont à moitié visibles. Sous le côté gauche des boîtes se trouvent deux paires de chaussures, une rouge et une noire. Celles que je porte tous les jours sont cirées par la femme de chambre et déposées devant ma porte. À part cela, j’ai quelques chaussures étincelantes pour les tenues de soirée dans mon armoire. Au moins en ce qui concerne les chaussures, j’ai l’impression de pouvoir être riche et j’en suis très fier.

Dans un de ses derniers romans (À l’équinoxe et au-delà, traduction d’Hélène Morita, 1912), il fait même dire à un personnage de retour après ses études à l’étranger (Angleterre ou États-Unis) son « soulagement de […] pouvoir s’habiller à sa guise ».

Même si sa photographie la plus célèbre le montre en costume occidental (yōfuku, 洋服), d’autres (la majorité) témoignent en effet qu’il a continué à porter des tenues traditionnelles (wafuku, 和服) jusqu’à la fin de sa vie (et notamment dans l’intimité de son bureau d’écriture).

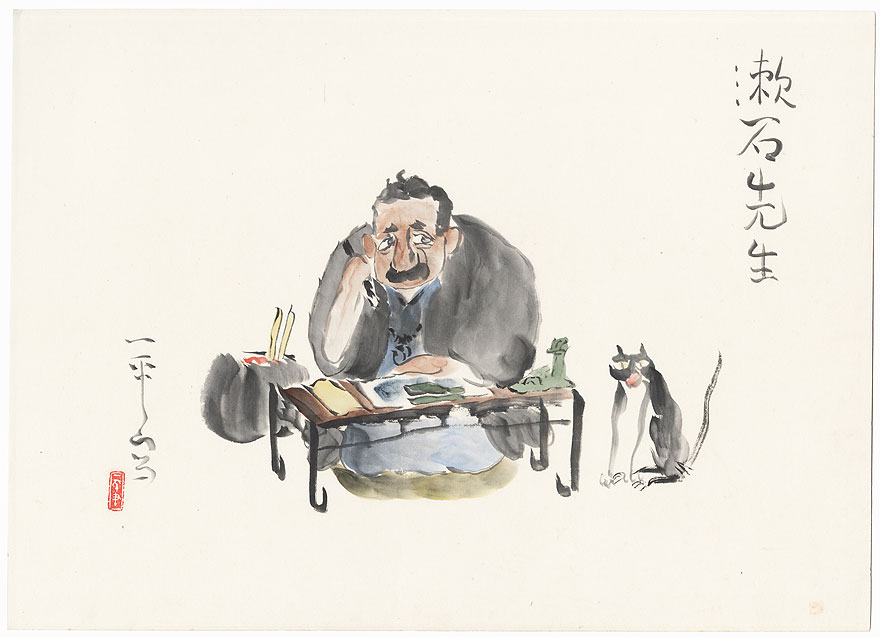

J’aurais pu multiplier les photographies en kimono (1906, 1914, 1915) mais j’ai préféré une illustration d’Ippei Okamoto (le père de Tarō) réalisée à sa mort.

J’aurais pu multiplier les photographies en kimono (1906, 1914, 1915) mais j’ai préféré une illustration d’Ippei Okamoto (le père de Tarō) réalisée à sa mort.Cependant, même si comme la plupart des jeunes gens de sa génération, il a mêlé les types de vêtements, je ne pense pas qu’il n’aurait pas pour autant porté de geta comme son avatar le fait, en premier lieu pour une question de confort (il y a aussi du pragmatisme dans l’enthousiasme des premiers temps à emprunter certains éléments du mode de vie occidental) : une photographie le montre à 18 ans en tenue traditionnelle avec des chaussures fermées, l’inverse de son design donc (Ryōma Sakamoto était lui aussi connu pour porter des chaussures en cuir, détail qu’Ishin ne respecte évidemment pas).

Plus encore, durant cette période, chausser des « sandales plates comme une planche à hacher » (À l’équinoxe et au-delà) deviendra un des symboles politiques les plus visibles du rejet de la mode occidentale parmi les sōshi puis des bankara, deux factions auxquelles l’auteur n’a jamais appartenu.

En tout cas, le Sōseki de Capcom, plus proche de son modèle, imprégné de culture littéraire classique (son nom d’auteur y fait référence), spécialiste de la littérature anglaise (mais qui a détesté son séjour londonien), est infiniment plus intéressant dans son rapport à l’occident que le Sosaku de Yakuza, qui prétend écrire en l’ignorant.

Et contrairement au jeu de Sega, plutôt que la « mort de l’auteur », Great Attorney Chronicles annonce la naissance d’un écrivain.

* Une autre quête nous fait accompagner un peintre qui semble totalement fictif (du moins mon manque de culture ne m’a pas permis de l’identifier). Quelques estampes à part (note pour plus tard, les reconnaître), le jeu ne nous apprendra rien sur la vie culturelle de la période, qui avait pourtant toutes les raisons d’être aussi explosive que la vie politique du pays (à vrai dire si, j’ai un début de réponse : une recherche par dates des estampes du Met, avant de révéler l’angoisse, la volonté de révolte contre la « menace » occidentale, manifeste surtout une curiosité intense de la population visée par ces illustrations. Mais évidemment ça ne cadrait pas avec la dimension nationaliste et xénophobe du discours répété à l’envie dans Yakuza Ishin.)

Si la période vous intéresse, je vous conseille la lecture d’Isabella Bird, femme exploratrice de Sassa Taiga (11 tomes parus en français à ce jour chez Ki-oon), qui se déroule au début de Meiji mais m’a fait découvrir beaucoup de choses que j’aurais aimé apprendre dans Yakuza Ishin.

C’est la deuxième fois seulement que je joue à un épisode d’Ace Attorney mais tout m’est revenu : c’est long (plusieurs heures par affaire), verbeux et rigide. Comme à l’époque, je demeure également circonspect face à la résolution que le jeu qui nous impose (dans la première affaire, une bouteille ouverte est versée au dossier comme preuve accablante alors que la photographie de la scène de crime la montre clairement encore bouchonnée).