Des battes sur un toit brûlant (en perspective)

Par Game A le 7 janvier 2019 - Now playing13 minutes

Si Burning Fight (SNK) n’a plus grande réputation, il en allait autrement en 1991, quand Player One le désignait comme « l’un des meilleurs beat’m up de la planète » et que Joystick (n°20, octobre 1991) exprimait le même enthousiasme : « Alors que Burning Fight n’est autre qu’un remake de Final Fight, sa réalisation est tellement brillante qu’il laisse ce dernier complètement sur la touche ».

Ces jugements dithyrambiques expliquent probablement pourquoi ce jeu m’a longtemps fasciné, même si je m’en suis vite détourné quand j’ai eu l’occasion d’y jouer. Ce n’est pas le moindre des mérites de la NeoGeo Mini de m’avoir motivé à y passer davantage de temps.

« Remake de Final Fight » disait J’m Destroy à l’époque. C’est à la fois évident et à nuancer, car Burning Fight est loin de s’abreuver à la seule fontaine de Capcom. Après tout le « Burning » du titre signale aussi sa grande dette envers Nekketsu Kōha! Kunio-kun (Kunio le dur au sang chaud), le jeu qui a inventé le genre, 3 ans et demi avant Final Fight.

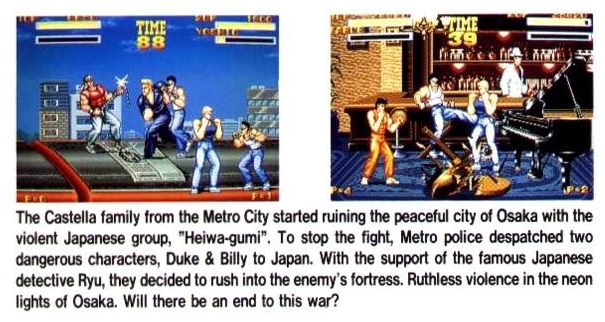

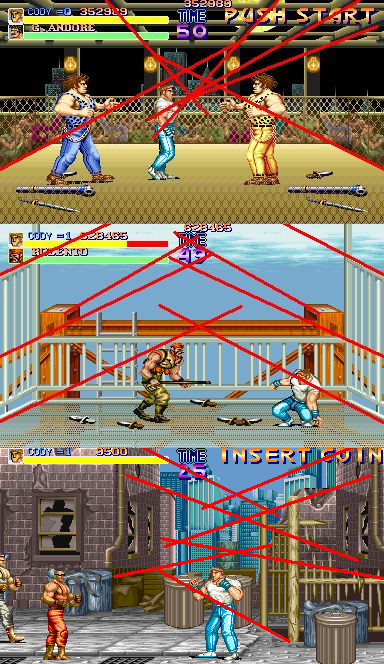

On ne pourra nier pour autant que le jeu de Capcom a très largement inspiré les développeurs : tous deux proposent parmi leurs trois personnages un Américain blond en jean et un Japonais en tenue orange, partagent un niveau dans un monte-charge et finissent par un boss final apparemment handicapé. Même le slogan japonais du jeu SNK y fait référence (« Osaka c’est mieux que New York »), sans parler de la jaquette NeoGeo CD occidentale qui fait venir « la famille Castella de Metro City », la ville qui remplace New York dans l’univers fictionnel de Capcom !

Entendons-nous bien : ça n’enlève rien à l’intérêt du jeu. Personnellement, c’est même un de ces cas où l’on peut préférer la copie à l’original, notamment parce que jouer à Burning Fight, c’est toujours jouer en filigrane à Final Fight. La proximité des jeux est telle que, lorsque « Crevette » (Player One n°16) signale que l’« on peut complètement pourrir une voiture (de loin ça ressemble à une Lexus) avec tous les objets contondants que l’on trouve sous la main », il confond les deux titres : la voiture dont il parle n’est qu’un élément de décor que l’on ne peut atteindre* ; la Lexus LS400 que l’on peut démolir, c’est bien dans Final Fight !

Le jeu SNK a toutefois pour lui quelques originalités, si on veut bien définir « originalité » comme un « mélange particulier de plagiats divers » (citons le détective japonais nommé Ryu Saeba).

Naoto « Abepapa » Abe ne s’en cache pas - sans toutefois assumer l’éléphant dans la pièce puisqu’il ne cite pas Final Fight sur lequel on l’interrogeait à l’évidence (« Le design me donne fréquemment une impression de déjà-vu à de nombreux endroits » lui demandait-on) :

« notre méthode de développement s’appuyait simplement sur ce qui était populaire à l’époque. Par exemple, il s’inspire beaucoup du film Black Rain.** »

Contrairement à Capcom qui réinvente New-York à partir des stéréotypes perçus et intégrés depuis le Japon, essentiellement à travers les films américains diffusés chez eux (Akiman cite Street Fighter et Streets of Fire), SNK a l’heureuse idée de suivre le sillage médiatique d’un film se déroulant à Ōsaka, soit la ville même de l’entreprise (et de Capcom, d’ailleurs).

Dès lors il ne s’agit plus de séduire le marché occidental en lui renvoyant l’image qu’on en a tant bien que mal capté depuis le Japon (ce qui dans une ère pré-internet et avant la relative démocratisation des vols long-courriers était l’occasion d’erreurs d’appréciation encore plus innombrables), mais de Japonais qui profitent de l’impact médiatique d’un film américain pour représenter leur propre quotidien.

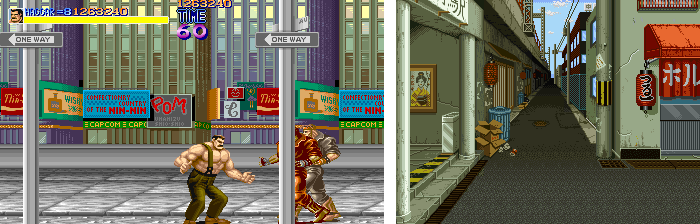

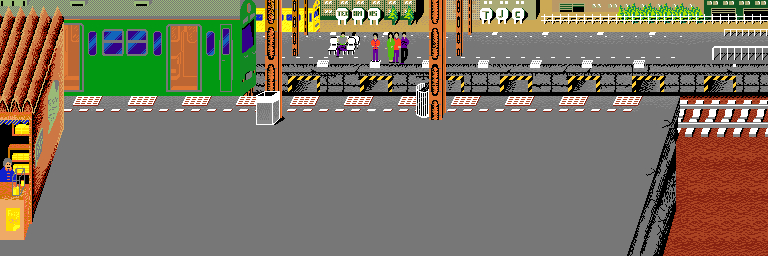

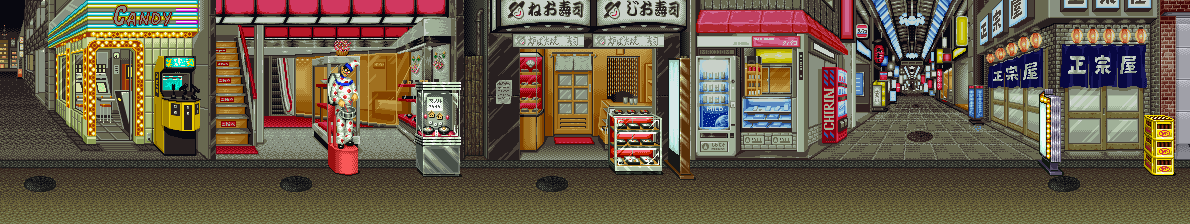

Ainsi, autant on ne trouvera rien d’authentique sur New York en arpentant Metro City (ses rues vides sans grande animation, ses plateformes bétonnées en milieu de route…), autant Burning Fight reproduit des caractéristiques réelles de la métropole japonaise, que ce soit l’omniprésence des distributeurs, les shotengai, l’importance du métro essentiellement à ciel ouvert pour se déplacer ou bien l’imbrication des centres commerciaux et des gares (en l’occurrence Whity Umeda et la station « Umida » [sic]).

#バーニングファイト #聖地巡礼 pic.twitter.com/rFLxtEGiF2<

— Ray (@katatsukichuu) 9 octobre 2018

« Pèlerinage en terre sainte » dans les lieux des niveaux 2 et 3 de Burning Fight.

Les quelques stéréotypes locaux sont par ailleurs plutôt savoureux (le coureur Glico, le clown Tarō Kuidaore, la cuisine hormone, les rabatteurs dans les quartiers chauds autour de Dotonbori…). Même le goût de la blague qui vole bas paraît bien typique du Kansai - on peut déchiffrer « ウンコ » (unko), caca, au lieu de Glico (グリコ) sur la sublime illustration du jeu.

On reste bien sûr très loin de l’exactitude mais, à choisir, il vaut sans doute mieux préférer le réel enjolivé au stéréotype reconstruit : au moins le premier est-il produit en passant par un plus petit nombre de prismes déformants.

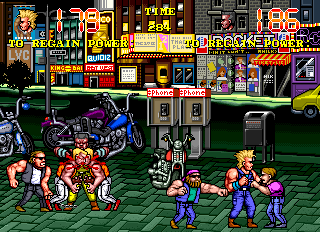

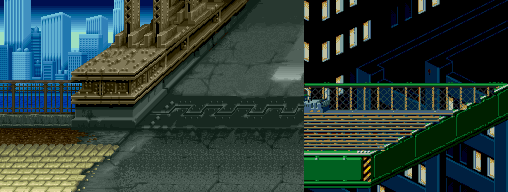

Burning Fight me plaît également pour les perspectives à perte de vue de ses décors. Là où de nombreux beat’em up donnent parfois une désagréable impression d’écrasement des plans (ci-dessous dans Final Fight), Burning Fight ménage une profondeur de champ qui facilite l’évasion mentale entre deux paires de gifles.

En parlant de « beat’em up », sans doute savez-vous que les Japonais emploient une autre expression anglaise pour désigner ce genre de jeux, Belt Scroll Action Game***. Outre quelques tendres souvenirs de jeu (Mawasunda et ses obi de kimonos que l’on retire), ce « défilement en ceinture » évoque aussi irrésistiblement les emaki-mono, ces rouleaux (« scrolls ») peints que l’on déroule pour les admirer.

La parenté entre les emaki et les Belt Scroll Action Game dépasse d’ailleurs la simple coïncidence des termes et s’avère également esthétique.

On retrouve ainsi dans l’un comme dans l’autre les mêmes problématiques de représentation de l’espace et en partie les mêmes solutions, notamment le choix préférentiel de la perspective parallèle, dont Elsa Saint Marc précise, à propos des emaki, « que ce procédé est un moyen habile de faire tenir dans un espace restreint et rectangulaire de nombreux personnages et éléments décoratifs » (Techniques de composition de l’espace dans l’Ippen hijiri-e, 2001).

On retrouve également dans les deux le fait que la taille des personnages ne dépende pas de leur position - qu’ils soient au fond de la scène ou plus proche de nous, voire même ce que la même Elsa Saint Marc nomme la perspective à vue mobile quand les protagonistes sont plus gros que les autres personnages (The Combatribes par exemple, en 1990).

Plus souvent, quand il s’agit d’une scène en intérieur, les deux genres partagent enfin l’omission du mur face au spectateur, convention nommée fukinuki yatai dans les emaki.

Face à des contraintes similaires (déroulement horizontal et hauteur limitée pour rendre l’impression de profondeur), on peut sans grand risque faire l’hypothèse que les développeurs japonais (en premier lieu desquels Yoshihisa Kishimoto et les 5 autres développeurs de Nekketsu Kohâ Kunio-Kun) se sont d’autant plus naturellement tournés vers les techniques de l’emaki qu’ils étaient culturellement familiarisés à ce type d’œuvres. Après tout Isao Takahata y voyait déjà une forme « d’animation au XIIe siècle »****, alors pourquoi ne pas y voir aussi l’origine des Belt Scroll Action Game ?

On pourrait d’ailleurs prendre comme premier élément de preuve l’orientation des diagonales dans Kunio-Kun : du haut à droite vers le bas à gauche, c’est-à-dire, comme souvent dans l’emaki, « selon le mouvement naturel des yeux qui accompagne le déroulement du rouleau de la droite vers la gauche [et] amènent donc le plus souvent l’œil en direction de la section suivante » (E. Saint-Marc) - et alors que le défilement de Kunio pousse plutôt le joueur dans le sens inverse et que la plupart des jeux suivants préféreront logiquement des obliques dans l’autre sens (à noter toutefois que le scrolling n’est pas encore forcé dans Kunio, comme l’année suivante dans Double Dragon).

On pourrait continuer moins sérieusement (quoique) cette sorte de filiation historique entre les graphistes japonais des années 80-90 et leurs illustres prédécesseurs. Notre œil d’occidental habitué depuis si longtemps à la géométrie qu’il finit par la croire naturelle ne cesse en effet de se heurter à leur représentation des paysages et des bâtiments.

Ce n’est pas seulement qu’il « n’existe pas dans la peinture de l’emaki de réelle perspective au sens occidental, c’est-à-dire qui représente fidèlement ce que perçoit l’œil » (E. Saint-Marc), mais surtout que les artistes japonais, et jusqu’à des périodes assez récentes, ne semblent jamais s’astreindre à un point de vue unifié, y compris dans l’exercice de la perspective parallèle.

Pour quitter le seul champ des emaki-mono, on peut remarquer, dans ce magnifique paravent du 17e siècle représentant un épisode du Dit du Genji, la discontinuité entre les obliques des bateaux et celles du palais (on notera au passage un exemple de fukinuki yatai en bas à droite).

Un siècle plus tard, ce sont les premières tentatives de perspective centrale qui auraient catastrophé tous les Européens : dans La Prise du frais du soir à Ryōgokubashi (1745) d’Okumura Masanobu, la perspective centrale cohabite avec une vue à vol d’oiseau, isométrique et étagée (plus les éléments représentés sont hauts, plus ils sont loin), d’où l’impression que les personnages du premier plan pourraient basculer dans la rivière Sumida, « impression causée par le manque d’unité entre ces espaces » (Shigemi Inaga, 1983).

Trois siècles ont ainsi beau séparer l’« initiateur du trompe-l’œil » de Ninja Combat et de Streets of Rage, ce sont pourtant les mêmes aberrations dans leur volonté de faire coexister des systèmes perspectifs incompatibles.

Concernant la perspective centrale, c’est même plus globalement le principe d’un seul point de fuite qui pose problème, témoignant d’une compréhension superficielle et empirique de la perspective linéaire, comme dans cette estampe de Eishōsai Chōki (fin-18e début 19e) ou, en 1989, dans Final Fight.

Loin de moi l’idée de faire de la perspective centrale une vérité hors-sol et universelle. Elle n’est, comme les autres, qu’une convention de représentation qui, même si elle prétend à la reproduction réaliste du monde, fonctionne sur une abstraction et une philosophie radicales : un œil, et un seul, regardant la scène depuis un point précis, plaçant de fait l’homme au centre de son univers (abstraction et philosophie radicales et radicalement européennes : on saisit alors pourquoi cette vision humaniste venue de la Renaissance italienne dérangeait les Japonais, dans la mesure où leur art, cherchant l’harmonie entre le sujet et le monde alentour, refusait obstinément de se mettre à hauteur d’homme - alors dans son œil…).

Les graphistes 2D semblent bien avoir compris que la perspective centrale n’était qu’un moyen parmi d’autres de ménager une profondeur de champ, et ils ne se privent donc pas de les combiner (avec plus ou moins de bonheur comme on a vu).

Exemple de combinaison heureuse, le premier niveau de Double Dragon est construit sur deux systèmes opposés d’obliques qui se rejoignent vers le milieu du décor.

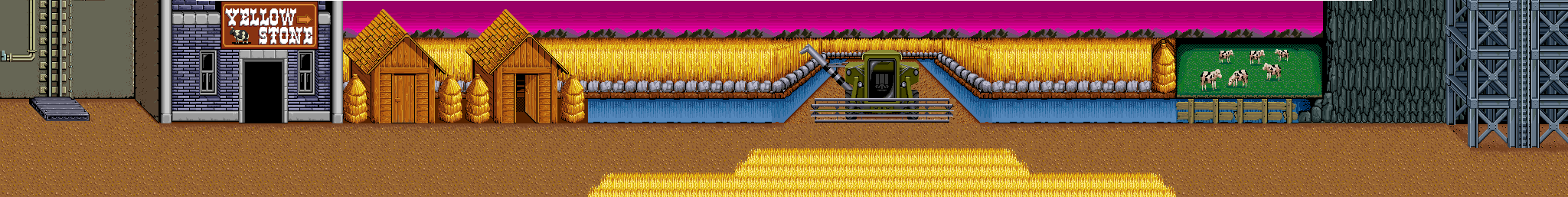

Exemple de combinaison heureuse, le premier niveau de Double Dragon est construit sur deux systèmes opposés d’obliques qui se rejoignent vers le milieu du décor.On peut cependant reprocher à la plupart des jeux de mal jauger les avantages de l’une et l’autre, ce qui limite parfois l’impact des décors : si beaucoup de joueurs se souviennent du combat devant la moissonneuse-batteuse dans Double Dragon II, l’utilisation de la perspective centrale pour cette portion du niveau n’y est sans doute pas étrangère, et il est donc dommage qu’elle soit si rare dans le jeu.

La perspective centrale, les développeurs de Burning Fight semblent au contraire en avoir perçu tout l’intérêt : le jeu multiplie les points de fuite centraux (généralement dans une zone où le joueur se trouve bloqué par les vagues ennemies), comme une succession de tableaux séparés, et l’effet est, je trouve, incroyablement réussi.

La principale qualité du jeu ayant beau tenir à une monstruosité théorique, Burning Fight réussit ainsi mieux que le jeu qu’il était censé recopier. Pour un prétendu plagiat, pardonnez du peu.

* Précisons que l’auteur du test ne fait pas la confusion avec un camion que l’on peut effectivement démolir (« Mais ce n’est pas le pire puisqu’il arrive que l’on affronte, en tête à tête, des… camions ! »). Ce petit exemple est en tout cas assez significatif de la profonde médiocrité de beaucoup des tests de l’époque.

** Pour se faire une meilleure idée du degré d’« inspiration », voici le scénario du film d’après sa fiche Wikipédia et en gras ce qui correspond au synopsis du jeu : « Deux policiers de New York, Nick Conklin et Charlie Vincent, capturent le yakuza Koji Sato et sont chargés de le ramener au Japon pour qu’il soit jugé. À peine atterri à Osaka, Sato réussit à s’enfuir. Soupçonné plusieurs fois d’avoir touché des pots-de-vin, Nick est accusé de l’avoir laissé fuir et doit le retrouver pour se blanchir. Avec l’aide de l’inspecteur Masahiro Matsumoto, Nick et Charlie découvrent le Japon et s’attaquent à la pègre locale. » La proximité est à ce point évidente que je trouve étonnant qu’aucun testeur de l’époque n’ait fait le lien avec Black Rain, le film n’étant sorti qu’une grosse année avant.

*** Même si elle est plus jolie que l’expression anglaise (et que notre franchouillard « beat them all »), l’appellation « Belt Scroll Action » pose des problèmes dans la mesure où cette nomenclature n’inclut pas tous les jeux qui fonctionnent en scrolling horizontal et où la position du personnage sur la hauteur de l’écran correspond en fait à sa position en profondeur : dans les faits elle est réservée aux jeux de combat au corps-à-corps. Le terme exclut ainsi des jeux comme Mercenary Force (dont la proximité avec les emaki-mono saute tout autant aux yeux), classé parmi les « Shooting Game » pour la simple raison que les attaques se font à distance.

**** Edit des 5 et 10/05/19 : interviewé par Cedric Littardi pour Animeland n°6 (juillet-août 1992), Isao Takahata explicitait déjà sa comparaison :

Il n’est sans doute pas inintéressant de noter que le scénariste Ōtsuka Eiji bat en brèche cette filiation avec les mangas et les anime dans une communication traduite en français par Julien Bouvard (« Pourquoi les emaki ne sont pas des mangas : quelques objections à ceux qui voudraient ancrer les mangas et les anime dans une tradition ancienne » dans Japon Pluriel 12). Je laisse donc au lecteur le soin de tirer les conclusions de l’intérêt de la comparaison que je fais moi-même avec les BSA… ;)

Pour les images non sourcées plus haut : les deux extraits d’emaki sont tirés du Kumano engi emaki (17e) et du Kitano Tenjin engi emaki (13e). Le niveau de Final Fight (rip de shunninghuang) et ceux de Double Dragon et Double Dragon II (rippés par Cave) proviennent de la SpriteDataBase, celui de Kunio du site The Spriters Resource (rippé par Yawackhary). La grande capture d’écran de Burning Fight est officielle, la jaquette arrière de la version NeoGeo CD est empruntée au site TheOldComputer. Les niveaux de Burning Fight et la capture de Ninja Combat ont été réalisés avec WinKawaks, celle de Street of Rage avec Megasis.

Commentaires

(Je vais utiliser les commentaires pour éviter les digressions et les notes de bas de page à n’en plus finir.)

On trouve un magnifique exemple de perspective étagée dans la dernière tour de Gargoyle´s Quest (1990) ; je dis magnifique par compensation, parce mon ignorance de collégien européen avait perçu ce passage comme une imperfection à l’époque. Pour autant d’abord dépasser le flanc des montagnes pour les voir ensuite en vol d’oiseau exprimait bien la hauteur immense du palace de Breager (source des captures d’écran).

(Toujours pour m’éviter d’inclure ces remarques dans le corps d’un article qui est déjà trop long.)

Si l’on fait maintenant une brève incursion sur le jeu de combat et les Street Fighter en particulier, il est amusant de voir comment chaque épisode va chercher ses propres solutions pour créer de la profondeur (et par là, se démarquer l’un de l’autre et de la concurrence) : Street Fighter tâtonne, Street Fighter 2 se construit sur une véritable perspective centrale qui fait défiler ligne à ligne le sol pour qu’il corresponde toujours au point de fuite situé au milieu de l’image* (technique aussi vite copiée par Fighter’s History et Kaiser Knuckle) tandis que les différentes mises à jour de Street Fighter 3 emploient souvent perspective curviligne et perspective à deux points de fuite.

* Technique de scrolling des lignes du sol dont Akira Nishitani dit lui-même qu’il ne comprend pas comment elle fonctionne :

Pour le coup, c’était sans doute là l’argument que Capcom aurait dû utiliser lors de son procès contre Data East et Fighter’s History pour plagiat, plutôt que l’utilisation de types de personnages (la jeune chinoise, le succédané de Ryu, etc.), stéréotypes que Capcom n’avait pas inventés non plus.

(Dernière remarque.)

Dans cet extrait du livre How to make Capcom Fighting Characters, Akiman raconte comment le patron de Capcom, Kenzo Tsujimoto, les collait devant des VHS de films dont il fallait s’inspirer. Le graphiste confirme ainsi enfin ce qui était lourdement supposé depuis longtemps, à savoir que Streets of Fire avait largement inspiré les développeurs pour Final Fight. Pour référence, les réponses originales :

Dans RetroGamer n°37, Akira Nishitani affirmait pourtant :

Cela permet également de remettre en question ses propos (dans STREET FIGHTER 2: AN ORAL HISTORY) selon lesquels il ne connaissait pas Master of the Flying Guillotine :

Parenthèse qu’il faudra ouvrir une autre fois, je pense que l’influence de JoJo’s Bizarre Adventure est largement surestimée au détriment des mangas d’Akira Miyashita, et particulièrement Sakigake!! Otokojuku qui propose des prototypes de Guile, Dhalsim et bien d’autres des mois avant Hirohiko Araki (les deux mangas étaient publiés en même temps dans le Weekly Shōnen Jump).

Merci pour cet article, même si c’est pas cette fois que je pourrais dire “preums”.

Burning Fight, c’est typiquement le genre de jeu que je trouve plus intéressant à étudier qu’à jouer. Même en essayant de me replacer dans le contexte de l’époque, j’ai vraiment du mal à comprendre comment on a pu le trouver égal voire supérieur à Final Fight (qui, si on fait abstraction du fait qu’on peut se faire défoncer une barre de vie entière sans pouvoir réagir, a plutôt bien vieilli). Sans tous ses petits à côtés, je ne me serais probablement pas donné la peine de le finir.

En parlant de rouleau, j’ai envie de namedropper Mercenary Force mais c’est surtout à cause de son scrolling forcé et de son ambiance médiévale japonaise.

Concernant la perspective, et pour faire une petite digression, j’ai toujours été amusé de voir à quel point certaines toiles d’Hiroshi Nagai ressemblaient à des décors de jeux vidéo des années 80, que ce soit des point’n clicks, des visual novels ou des jeux de plates-formes / run’n guns. L’artiste et les graphistes concernés ont évolué à la même époque, mais je ne suis pas sûr qu’il y ai eu beaucoup d’inspirations mutuelles (même si comme tu le soulignais dans un précédent article, September Wind a des airs d’Outrun, aussi bien par sa pochette que par la musique de Matsuoka). Je vois Nagai comme une sorte de proto-pixel artist.

Au sujet des sources d’inspirations potentielles, point soulevé dans ton dernier commentaire, je pense que le gros problème tient au fait qu’on se contente bien souvent de références déjà connues sans chercher ailleurs. Dans le jeu de baston en particulier, ça se cantonne bien souvent à Jojo, Hokuto no Ken ou encore Berserk, des oeuvres qui ne sont pas restées cantonnées au Japon. Des titres comme Grappler Baki ou Kakugo no Susume ne parlent qu’à une poignée de personnes en dehors de leur pays d’origine.

Et bonne année à LAFALM !

Article passionnant du début à la fin (alors que tu parles de jeux que je connais très mal, voir pas du tout) !

J’ai appris plein de choses sur un sujet qui m’intéresse énormément (les différentes façons de représenter une perspective) mais que je ne connaissais que vaguement.

« Parenthèse qu’il faudra ouvrir une autre fois » -> Vivement ! L’influence des mangas sur les jeux de combats et « Belt Scroll Action Game » est un sujet qui m’intéresse aussi beaucoup !

Plus anecdotiquement, merci aussi d’avoir rappelé la médiocrité de la plupart des testeurs de JV de l’époque. Je suis toujours consterné de voir que certains sont toujours plus ou moins idolâtrés aujourd’hui…

Tout pareil que Gueseuch, passionnant article avec des mises en relation qui paraissent évidentes une fois qu’on les a lues, sauf qu’on n’y avait jamais pensé avant !! Encore, encore ! :D

Merci à tous. :)

Tu as bien raison Youloute pour Mercenary Force. Ça fait plusieurs années que je voulais écrire sur cette ressemblance avec les rouleaux, du coup je n’en suis plus sûr, mais je crois bien que c’est ce jeu qui m’a fait tilter la première fois.

Concernant Burning Fight comme jeu, puisque je n’en ai même pas parlé, il n’est pas si nul si on s’interdit d’y jouer comme un Final Fight : les coups sautés ne retirent rien, comme les chopes (qui buggent parfois en plus) et les enchaînements de coups de poing sont vulnérables tandis qu’une combinaison bouton de pied (l’apport du jeu par rapport à FF)-bouton de poing permet de se sortir de beaucoup des situations (du moins avec Billy). J’ai perdu une dizaine de vies à ma première partie pour dépasser le premier niveau, jusqu’à ce que je vois des superplay où le jeu devient méconnaissable de facilité.

Gueseuch et Morolian, je promets pas de suite tout de suite, désolé.

Merci, c’était passionnant !

Merci c’est gentil, je suis particulièrement content si tu as apprécié. :)

Ca faisait longtemps que je ne vous avez pas lu, comme dit plus haut, c’est vraiment passionnant et ça m’a donné envie de :

1. jouer à Final Fight et Burning Fight pour apprécier les perspectives de ce dernier.

2. Lire Street Fighter 2 : Oral History

Merci pour cet article de grande qualité!

C’est clair que ça faisait un bout de temps ! D’autant plus merci pour recommenter.

L’histoire orale de SF2 est en effet à lire, même sans pincettes !