Le vendredi c'est nostalgie

Par Game A le 23 décembre 2017 - Now playing14 minutes

Faute de pouvoir essayer Kyoei Toshi, ce jeu mêlant survie et monstres géants (« kaiju »), l’envie m’a pris de recommencer Attack of the Friday Monsters! A Tokyo Tale (3DS), autre plaisir mélangé qui serait, de la bouche même de leur concepteur, « une sorte de Boku no natsuyasumi où chaque vendredi un monstre apparaîtrait ».

Comme dans cette simulation nostalgique de grandes vacances - malheureusement jamais traduite (Exelen en a fait un excellent dossier), on dirige un garçon d’une dizaine d’années, cette fois le temps d’une après-midi de juillet 71 : la famille de Sohta vient d’emménager dans un quartier de Tokyo où, chaque vendredi, des scènes extérieures de la série tokusatsu du moment sont tournées.

Ce jeu téléchargeable sorti il y a quatre ans déjà est aussi court que son titre est long et subtilement trompeur : en focalisant l’attention sur une « attaque » (dévoilée entièrement dans le trailer), le titre occidental exprime à lui seul le malaise des équipes de localisation face au jeu d’ambiance de Kaz Ayabe (une « société paisible dans laquelle se déroulent des histoires poignantes ») : on promet l’irruption d’un danger en gommant la dimension routinière et nostalgique du titre japonais que l’on est pas sûr d’arriver à vendre (le titre original évoquait seulement les vendredis où les monstres sont de sortie).

La traduction annonce également un « conte tokyoïte » mais la métropole, du moins son centre-ville, demeurera essentiellement hors-champ : les personnages principaux la voient bien depuis une colline (sa tour, son autoroute sur pilotis), des trains y vont et en reviennent inlassablement, mais en pratique on se contentera de parcourir quelques pâtés de maison d’une banlieue imaginaire (d’un arrondissement bien réel lui, Setagaya).

Il suffit d’ailleurs qu’un personnage décrive les gratte-ciels qui éclosent sur l’ancienne station d’épuration qui occupait Shinjuku jusqu’en 1967 pour que l’on comprenne que l’urbanisation de ce coin de paradis est une menace bien plus sérieuse (et un combat perdu d’avance) que les monstres du vendredi.

C’est très étonnant de voir comment le jeu parvient d’ailleurs à recréer ce « monde perdu », et avec une telle économie de moyens - car après tout, à part les modèles de voiture et l’illustration de départ, rien d’autre ne signale vraiment le passé sinon les conversations des enfants et leurs préoccupations.

On ne sera pas étonné alors de savoir que le jeu puise largement dans les souvenirs d’enfances d’Ayabe, dimension biographique qui s’exprime tant dans le choix de la date que dans son concept :

« 1971 m’a profondément marqué : c’est l’année de diffusion du Retour d’Ultraman à la télévision. Pour ma génération née autour de 1965, c’est le premier de la série que nous avons vu lors de sa première diffusion.) […]

Dans ces émissions, il y avait des enfants qui les accompagnaient et j’ai toujours voulu être l’un d’eux, c’est ce qui m’a inspiré. »

En conséquence de quoi les références aux séries tokusatsu et à Ultraman sont très nombreuses : Setagaya est le quartier historique des studios de la Tsuburaya Productions, le logo de l’agence de défense spatiale de la série TV mélange celui de la patrouille scientifique d’Ultraman (SSSP) et de Tsuburaya, le design des uniformes de la patrouille et des monstres s’inspire évidemment de la série, la date de diffusion de ces épisodes a lieu début juillet, comme le premier Ultraman, tandis que l’idée d’un jour de la semaine précis pour voir les monstres sur une chaîne tokyoïte fait référence à la « Takeda Hour » sur TBS, le dimanche 19h, durant laquelle furent diffusés Ultra Q et Ultraman.

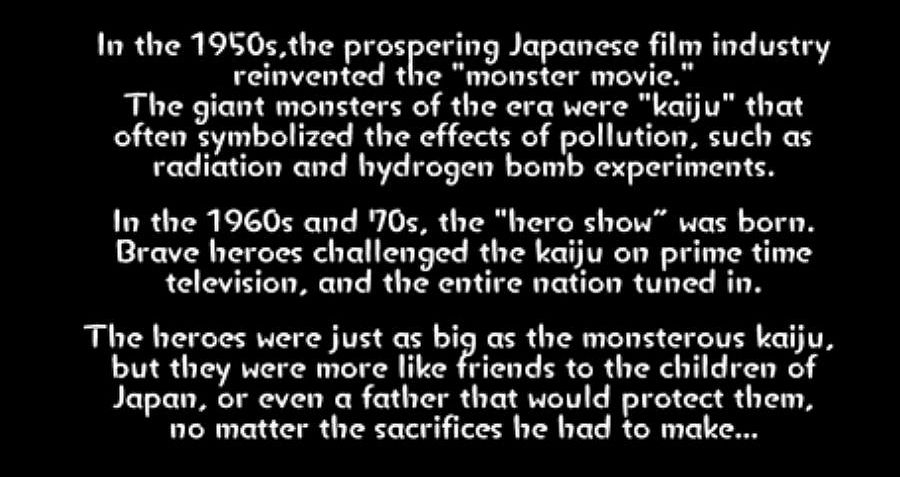

Les clins d’œil à la série (qui vont jusqu’aux blagues référentielles) sont si nombreux qu’on en viendrait naturellement à faire confiance au jeu quand il avance, à chaque lancement, que le tokusatsu se divise en deux périodes.

La manière dont ces paragraphes résument et dévoilent les enjeux d’Attack of the Friday Monsters a de quoi étonner, jusqu’à ce qu’on se rende compte que cet avertissement a été ajouté spécialement pour les versions occidentales : quelqu’un a manifestement craint que l’on passe à côté et des enjeux du tokusatsu et de la dimension psychologique du jeu (ces héros qui sont comme « un père qui les protégerait, peu importe les sacrifices »).

Ils n’ont vraiment l’air de rien ces paragraphes et pourtant : à cause d’eux, le jeu perd sa dimension de simple fiction pour devenir l’illustration d’une analyse du tokusatsu qui paraît d’autant plus convaincante qu’elle est simple .

De prime abord l’idée de distinguer ces deux périodes est d’ailleurs intéressante ; il suffit en effet de quelques Godzilla au compteur pour remarquer que le monstre n’y a pas le même rôle selon les films.

À l’origine, pour le réalisateur Ishirō Honda qui crée le genre en 1954, Godzilla était ainsi une claire évocation de la bombe atomique et des destructions causées par les bombardements (propos rapportés par Steve Ryfle, Japan’s Favorite Mon-star: The Unauthorized Biography of “The Big G”) :

« Après la guerre, le Japon entier, sans parler de Tokyo, était réduit en cendres. La bombe a été inventée et a détruit complètement Hiroshima… Si Godzilla n’avait été qu’un énorme dinosaure ou qu’un animal, une boule de canon aurait suffi pour le tuer. Mais s’il était comparable à une bombe nucléaire, nous n’aurions pas su comment faire pour nous en débarrasser. Alors j’ai pris les caractéristiques de la bombe atomique et je les ai appliquées à Godzilla. »

Non seulement le traumatisme ne s’efface pas (« l’essentiel des idées visuelles que j’avais provenaient de mon expérience de la guerre. ») mais il se répète, les destructions des immeubles annulant les efforts de reconstruction, tandis que les personnages humains de ces films ne se démarquent que par leur capacité de sacrifice (Daisuke Serizawa dans le premier film, qui se tue en même temps que le monstre).

Si aucun doute n’existe sur la symbolique du kaiju première forme, on peut donc s’étonner du texte explicatif qui semble pourtant subordonner les risques et les traumatismes nucléaires à la pollution (« Ces monstres géants, ces kaiju, symbolisaient souvent les effets de la pollution, comme la radiation ou les conséquences des essais nucléaires »), thématique que l’on retrouve d’ailleurs tout au long du jeu, depuis les cheminées d’usine dont les fumées redoublent le vendredi jusqu’au nom du héros géant, « Cleaner Man » (Cleaning Man dans la version japonaise).

En fait le paragraphe paraît projeter sur le kaiju des années 50 des problématiques qui ne le toucheront que bien plus tard : le thème de la pollution ne deviendra en effet central qu’après les différents scandales industriels qui entachent le « miracle japonais », notamment l’empoisonnement au mercure dans la baie de Minamata.

Le pays affronte alors de nouveaux défis que les monstres géants vont personnifier : ils n’évoquent plus ni la destruction de la guerre ni les angoisses de la reconstruction mais les problèmes du développement économique à outrance.

L’année 1971 en est d’ailleurs sans doute le moment de bascule : Ultraman Jack, celui dont Kaz Ayabe suivait les aventures chaque semaine, est aux prises dès son premier épisode en avril avec deux monstres inspirés par l’inquiétude sur la pollution de l’air et les tensions autour de l’approvisionnement du pétrole (Joe Yamamoto, p.30) tandis qu’en juillet de la même année sort au cinéma Godzilla contre Hedora, le « smog monster ».

Comme se le remémorait Yoshimitsu Banno, le réalisateur du film, « la pollution constituait la menace dominante de l’époque » et il désirait « faire un film traitant de l’écologie mais pouvant également être vu par des adultes » (interviewé par Fabien Mauro dans Otomo 2). Le kaiju n’a ainsi pas seulement changé de thématique, il a aussi changé de cible.

Là encore cet aspect du tokusatsu est mis prématurément en avant dans le jeu* : en effet, même si la diffusion d’Ultra Q et Ultraman à la télévision a permis aux enfants de profiter plus facilement des monstres géants que lorsqu’ils étaient cantonnés au cinéma, le fait que, lors de l’écriture d’Ultraman, TBS demande à Tsuburaya d’écrire aussi pour eux (August Ragone, Eiji Tsuburaya: Master of monsters, p.85) montre bien que le tokusatsu n’était pas d’abord pensé pour les enfants : « Ultraman était à l’origine un programme destiné à être apprécié par toute la famille. Lors du boom de la consommation dans les années 60, la télévision trônait dans le tokonoma […] et les familles japonaises se rassemblaient pour regarder un programme tous ensemble » (Joe Yamamoto, p.3).

En fait, il faudra attendre Ultraman Leo (1974) pour avoir une série Ultra qui vise essentiellement les plus jeunes. Comme on l’a déjà dit, ce virage du kaiju avait commencé un peu plus tôt au cinéma (le désintérêt des spectateurs adultes était croissant, l’enthousiasme des garçons lui ne faiblissait pas) : de bourreau d’une nation à genoux en 1954, Godzilla était ainsi devenue l’amie des plus enfants (elle est même affublée en 1967 d’un affreux rejeton).

Cette orientation infantile (très présente aussi dans les Gamera de l’époque) était d’ailleurs loin de plaire à Ishirō Honda : écarté un temps de la série, il avouait « avoir du mal de toute façon à humaniser Godzilla » comme le lui demandaient les studios de la Toho (Japan’s Favorite Mon-star).

Le jeu gomme enfin une dimension pourtant essentielle du kaiju, et qui ne peut être évacuée malgré le pacifisme d’un Ishirō Honda : le « chauvinisme pacifique », comme l’appelle Michel Chion (Les films de science-fiction, 2008), qui soupçonne même que :

dans le Japon de l’époque, ces histoires de monstres géants sont un bon prétexte, acceptable à l’époque pour l’opinion internationale, d’exhiber de beaux chars d’assaut, de superbes cuirassés, des bombardiers rutilants - bref de permettre le déploiement visuel d’un bellicisme, en tout cas d’un militarisme décomplexé, puisque entièrement au service de la protection de l’humanité.

Ultraman y ajoute même une dimension nationaliste évidente (n’est-il pas un drapeau sur pattes ?**), que Godzilla finira aussi par endosser dans les films des années 2000 particulièrement (il y devient l’incarnation de la Nature et le garant de l’esprit ancestral du Japon, traité comme une divinité shintō dans Godzilla 2000: Millennium).

Le premier Ultraman constitue également une sorte d’aboutissement symbolique des efforts japonais de retour dans la communauté internationale (entrée dans l’ONU en 1956, organisation des JO en 64, Exposition universelle d’Osaka en 70…) : la Patrouille « scientifique » a son quartier général à Paris, et le Japon en devient un rouage d’autant plus essentiel qu’il capte la majorité des menaces extra-terrestres. Quand Ultraman sauve Hayata Shin en fusionnant avec lui durant le premier épisode, c’est la bonté du membre de la Patrouille Scientifique qui le décide (patrouille qui évoque clairement la force d’autodéfense japonaise) ; comme un gage de renouveau et de réconciliation avec son armée.

Quand on sait que le designer Tohl Narita s’est inspiré pour le visage d’Ultraman de Kannon, bouddha de la miséricorde, on peut dire qu’Ultraman clôt une première étape du kaiju et du tokusatsu, le temps de la résilience, du pardon et, pour tout dire, de passer à autre chose.

Ultraman Powered en séance de télépathie et sculpture « Rock Kannon (Hero Color) » de Miyaoka Takami.

Ultraman Powered en séance de télépathie et sculpture « Rock Kannon (Hero Color) » de Miyaoka Takami.

Aussi séduisant que paraît le discours du jeu, il faut donc largement le nuancer. Les périodes qu’il dégage sont loin d’être si nettes qu’il l’avance : Ultra Q, Ultraman (comme d’ailleurs la 2e série, Ultra Seven) poursuivent trop les thèmes entamés par Godzilla en 1954 pour proposer un autre paradigme qui semble de toute façon plus tardif.

À la fin des 39 épisodes de la série de 1966, le premier Ultraman, endommagé, repart vers sa galaxie. Celui qui revient en 1971, celui qu’enfant Kaz Ayabe adorait, a beau lui ressembler, ce n’est plus le même.

Voilà sans doute d’où vient que le jeu recompose largement l’historique et la signification du tokusatsu**** : Ayabe a commencé à regarder ces émissions au moment où elles s’éloignaient progressivement des enjeux des séries précédentes (le Retour d’Ultraman est produit par le fils d’Eiji Tsuburaya, mort quelques mois auparavant, et n’est plus du tout scénarisé par Tetsuo Kinjō, autre personnage clé du kaiju notoirement traumatisé par la Seconde Guerre), et il a dû les comprendre rétrospectivement à l’aune des suivantes.

Évidemment, que les prétentions historiques du jeu soient contestables n’enlève rien à sa dimension d’hommage (qui s’exprime jusque dans les rebondissements de l’histoire, qui n’auraient nullement dépareillé dans une série de la Tsuburaya). Ces « erreurs » ne font même que renforcer son authenticité : peu importe que « le monde perdu » recréé par Ayabe soit largement idéalisé, c’est précisément de quoi la nostalgie est faite. Attack of the Friday Monsters n’est pas la synthèse du tokusatsu qu’il prétend être, il est la reconstitution de l’image qu’en avait un enfant des années 70, et c’était probablement encore plus difficile à réussir.

* C’est le principal problème de l’histoire du jeu à partir du moment où elle se prévaut d’un discours critique sur le genre. À la fin, la productrice décide de cibler les enfants et d’utiliser un héros humanoïde (le jeu est censé se dérouler en 71 mais s’ancre plus logiquement en 1966, comme une sorte de faux chaînon manquant* entre Ultra Q et Ultraman premier du nom).

Or Guardians! Blue Planet Space Defenders!, la série qu’elle produit dans le jeu et qui raconte la lutte d’une patrouille scientifique contre les monstres géants, est sans équivalent réel à l’époque, que ce soit dans les années 60 ou 70 : on est passé d’une série, Ultra Q, qui présentait un nouveau kaiju chaque semaine face auquel réagissait essentiellement la société civile, à Ultraman l’année suivante, qui propose à la fois une patrouille luttant contre les kaijus et un gentil géant humanoïde (humanoïde car l’idée, poussée par des responsables de la TBS, était que les spectateurs pourraient ainsi plus facilement distinguer le gentil du méchant).

** Il y aurait sans doute à creuser sur le design de Cleaner Man qui a troqué les couleurs du drapeau japonais d’Ultraman pour celles du drapeau américain. Est-ce simplement en vue d’une exportation envisagée dès le début par Level 5, l’éditeur ? Notons toutefois qu’Ultraman, lui aussi pensé pour une éventuelle exportation - raison pour laquelle la chaîne TBS demandait à Tsuburaya de limiter les éléments culturels trop japonais (Eiji Tsuburaya: Master of monsters, p.85), n’a pas forcément une symbolique nationaliste aussi univoque : Zoom Japon évoque ainsi une théorie y voyant un mélange des forces américaines (Ultraman reste un étranger) et de la Force d’Auto-défense.

**** La paraphrase autour du terme Kyodai Hero (« hero show », « courageux héros », « Les héros étaient aussi grands que les monstrueux kaiju ») semble indiquer que le texte a été rédigé en japonais à l’origine et il est fort probable qu’il soit donc l’oeuvre d’Ayabe lui-même, l’homme faisant à peu près tout dans ses jeux - dans celui-ci il participe aux décors, écrit les paroles de la chanson d’ouverture, rédige les conversations…

Les captures d’écran sont prises grâce à l’émulateur Cintra, qui permet d’obtenir des images d’une meilleure résolution qu’à partir de la 3DS. Le jeu lui-même est toujours disponible sur l’eshop à 7,99€ et m’a toujours paru les valoir, même s’il peut se finir en moins de deux heures. Les photographies proviennent d’ici, là, là, là et là.

Commentaires

Toujours aussi intéressant !

Je possède ce jeu depuis quelques années et je l’ai un peu délaissé, je dois admettre. Je le finirai quand j’aurai un temps, avec tous ces éléments, il semble tellement plus profond.

Bravo !(et bonne année)

@Ganeshdeux : comme toi, la première fois que j’y avais joué le jeu m’avait moins convaincu (dans la série Guild02, je préférais de loin The Starship Damrey), surtout à cause du scénario qui partait dans une direction fantaisiste que je n’attendais pas. Lors du 2e run, je me suis rendu compte que les éléments de science-fiction ressemblaient à un pastiche d’épisode d’Ultraman et du coup c’est passé un peu mieux.

Bonne année aussi et merci de nous lire encore après ces années !