Perry en la demeure

Par Game A le 18 juillet 2023 - Ça dénonce grave13 minutes

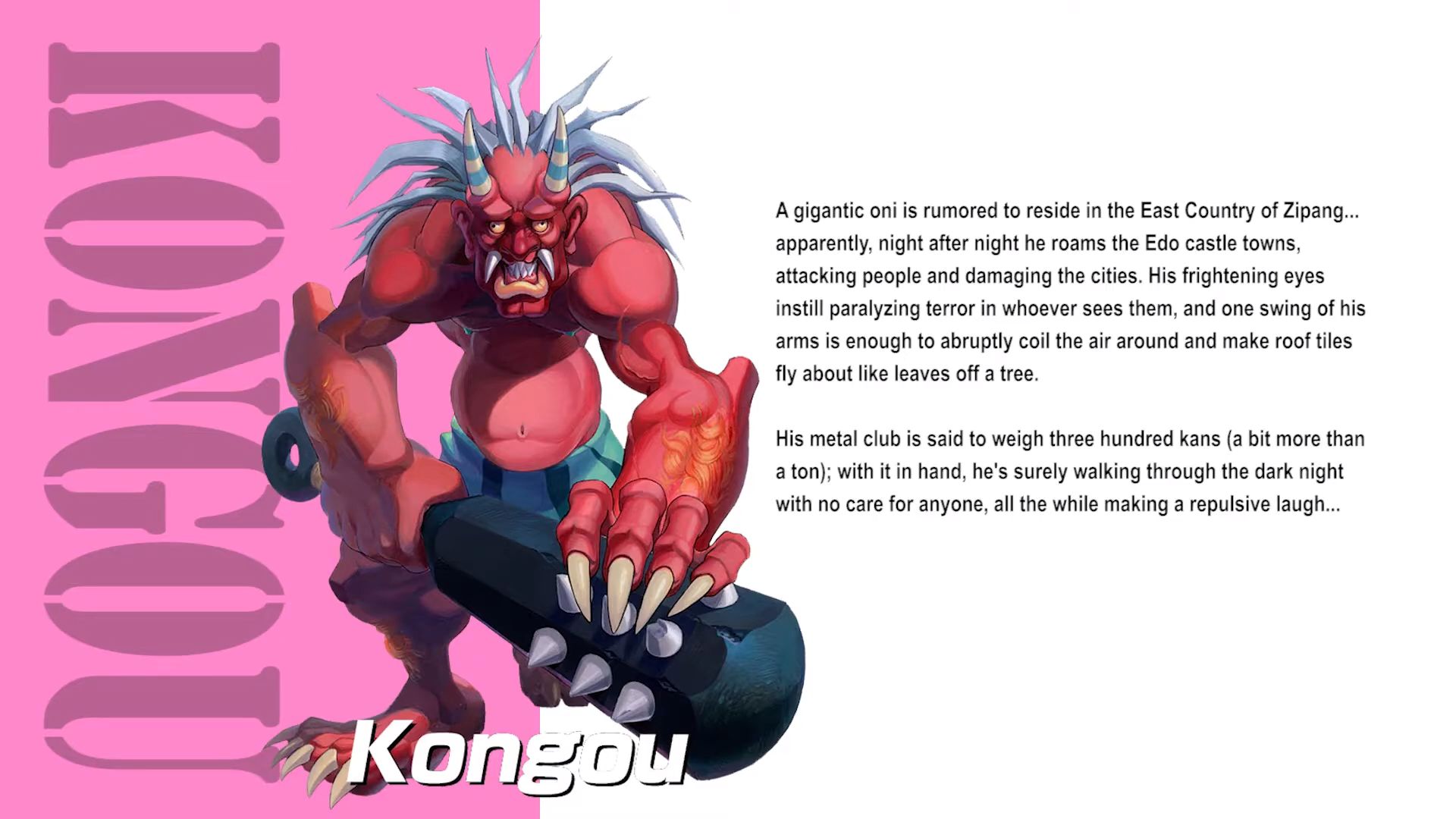

War-zard n’est pas le jeu de combat le plus connu de Capcom, malgré sa grande réussite visuelle. Situé dans un monde parallèle, sa géographie reste très proche de la nôtre. Ainsi, leur « Zipang » dit sans doute beaucoup de choses sur leur vision du Japon réel. Ainsi, dans le décor de Kongō, on repère au moins trois¹ vaisseaux flottants au-dessus d’un village en feu, sorte de Hollandais volants du futur.

Une technologie venue d’ailleurs qui apporte le malheur. La signification n’est pas bien complexe, elle reprend une énième fois l’imaginaire du kurofune, du « grand navire noir », selon lequel les occidentaux, en abordant les rives du Japon, ont apporté destruction et perte d’identité.

Présentation de Kongō dans Capcom Fighting Collection, identique à son descriptif dans All About Warzard, 1996.

Présentation de Kongō dans Capcom Fighting Collection, identique à son descriptif dans All About Warzard, 1996.La liaison entre bateaux noirs, occident et démon (oni en ce qui concerne Kongō) est elle-même ancienne. Voici comment le Kirishitan Monogatari, un texte anonyme de 1639, décrivait (probablement) Alessandro Valignano, missionnaire jésuite qui a débarqué deux fois au Japon, en 1590 et 1598 (l’année suivante, en 1640, les Portugais étaient expulsés du Japon) :

Sous le règne de l’empereur Go-Nara no In, le cent huitième empereur depuis les temps de Jimmu, quelque part pendant la période Kōji, un navire de marchandises des barbares du Sud a atteint nos terres. De ce navire, pour la première fois, est sorti une créature innommable, d’une certaine manière semblable à la forme d’un être humain, mais ressemblant plus à un démon au long nez ou au démon géant Mikoshi Nyūdō. Après un interrogatoire, on a découvert que c’était un être appelé Bateren. La taille de son nez a été la première chose à attirer l’attention: il ressemblait à une coquille (bien que sans la surface rugueuse), agrippé comme une ventouse à sa figure. Les yeux étaient aussi grands que des lunettes et l’intérieur était jaune, sa tête était petite. Il avait aux mains et aux pieds de longues griffes. Sa hauteur dépassait les sept pieds et était toute noire; seul son nez était rouge. Ses dents étaient plus grandes que les dents d’un cheval. Ses cheveux étaient grisâtres […] Ce qu’il disait ne pouvait être totalement compris : sa voix ressemblait au ululement d’un hibou. Tous coururent le voir, remplissant les rues dans un total désordre. Et tous ont été d’accord pour dire que cette apparition a été plus effrayante que celle du plus terrifiant des démons […] »

Si les voiles des bateaux dans le décor les rattachent à la Nau do trato des commerçants et missionnaires portugais, puis des Hollandais durant les deux siècles de fermeture du Japon (à l’exception du commerce annuel avec les Néerlandais et les Chinois à Nagasaki), la roue sur le côté, de même que l’état du village, évoquent plutôt la flotte et la politique de la canonnière du Commodore Perry, qui força (ou seulement brusqua ?) l’ouverture du pays par la menace militaire en 1853 et 1854.

Le décor synthétise ainsi deux périodes de contact avec les occidentaux (comme l’expression kurofune d’ailleurs, qui peut désigner l’une ou l’autre), et c’est là que le bateau blesse, il mélange les problématiques de l’une et de l’autre. Plus grave, le décor contribue à exprimer une vision catastrophiste de ces rencontres qui, sinon fausse, n’est que partielle.

En effet, que l’on parle des Nau do trato portugais ou des vaisseaux américains, et c’est moins fréquemment mis en avant, ils ont suscité aussi un grand intérêt parmi la population, aisée comme modeste. Au 17e, c’est la mode de l’art nanban (« barbares du Sud ») qui nous le prouve, particulièrement les fastueux paravents produits par l’école Kanō, « datables de la période 1593- 1605 » pour les « plus anciens que l’on connaisse » jusqu’aux années 1680, soit « soit quarante ans après l’expulsion des Portugais du territoire ». Il ne faut pas oublier en effet qu’ils ont été « réalisés pour une clientèle exclusivement japonaise et non européenne » ; les Européens ne commandaient ni n’achetaient ces paravents, d’où leur rareté dans les collections muséales occidentales aujourd’hui encore. (Alexandra Curvelo, Chefs-d’œuvre des paravents Nanban Japon – Portugal XVIIe siècle, 2015, pour les citations et les prochaines). En fait,

« les paravents nanban ont pu être vus comme portant chance et richesse (engimono), de la même façon que l’étaient les embarcations venues de la pleine mer chargées de toutes sortes de trésors (takarabune). Si nous considérons que quelques-uns de ces paravents ont appartenu à des familles de marchands de Sakai et de la côte de la mer du Japon engagés dans le commerce maritime, cette hypothèse se voit clairement renforcée. »

Un autre passage, pour aller plus loin :

Si la thématique représentée sur ces paravents est bien liée aux Européens, certains éléments présents dans ces narrations visuelles sont directement associés à une iconographie traditionnelle japonaise. C’est le cas de la Nau do Trato ou du navire nanban, qui a pu symboliser le navire du trésor (takarabune), symbole de richesse et de bonheur, devenu un motif de bon augure apprécié des marchands engagés dans le commerce maritime. C’est une image dont la provenance artistique se trouve dans les Tosen zu byōbu produits au XVe siècle, c’est-à-dire sur des paravents représentant un navire chinois et la procession d’étrangers après le débarquement. Bien qu’aucun exemplaire de ces pièces décrites dans les textes ne soit arrivé jusqu’à nous, il existe cependant des échos du thème dans des ouvrages du début de la période Edo.

Le navire noir présente dès l’abord une particularité, puisque le noir a dans la culture japonaise une connotation distincte, couleur simultanément négative et positive. Cette résonance symbolique renvoie, dans sa facette négative, à l’image des limites du monde connu, alors que le blanc est symbole de pureté et de centralité, raison pour laquelle les navires chinois étaient appelés shirofune (navires blancs).

Dans le cas des paravents nanban, ce double sens se rattachait au fait qu’il s’agissait de quelque chose d’inconnu ; par exemple, selon la tradition populaire nipponne, tout objet ou personne arrivant de la mer après avoir fait naufrage était considéré comme un trésor. Cette croyance était personnifiée par Ebisu, un des sept dieux de la chance et divinité protectrice des marchands, dont le nom, curieusement, signifie «barbare» ou «étranger».

Dans la perspective d’une vision surnaturelle du monde inconnu au Japon, qui à partir de 1543 intégra aussi les nanban-jin et le attributs et images qui leur étaient directement associés, on peut mieux comprendre la raison pour laquelle, même après l’expulsion des ordres religieux du territoire en 1614 et des Portugais en 1639-1640, quelques éléments associés à une culture nanban, comme la croix, qui commença même à être utilisée dans la décoration vestimentaire, soient restés comme symboles de protection et de prospérité.

De la même manière, tout à nos connaissances sur le renversement du bakufu, le mouvement Sonnō jōi (« gloire à l’Empereur, expulser les barbares »), les attentats contre les Anglais, les Français, etc., on néglige aussi la curiosité et l’enthousiasme réels dont témoignent là encore les productions artistiques de l’époque, prospectus, estampes ou emaki, comme ci-dessous le kurofune raikō fūzoku emaki, où des habitants bravent l’interdiction gouvernementale et contemplent les bateaux étrangers dans la baie de Tōkyō.

Entre 1860 et 1864, les estampes dites Yokohama-e rencontrèrent ainsi un grand succès, car

la vie des « barbares au long nez », ainsi qualifiait-on les étrangers, intriguait et passionnait au plus haut point les Japonais. Leur stature, leur couleur de cheveux et leurs yeux clairs les étonnaient. Leur façon de se vêtir, de se nourrir ainsi que leur art de vivre devint l’un des sujets de prédilection des peintres. Ils furent représentés vaquant à leurs occupations, dans leurs demeures comme à l’extérieur. L’intérieur des maisons, le mobilier, les luminaires de tous styles furent ainsi dessinés dans les moindres détails. Ne pouvant pénétrer dans les demeures des étrangers, les peintres s’inspirèrent largement des gravures occidentales qu’ils adaptèrent. (Brigitte Koyama-Richard, Tôkyô, nouvelle capitale: Les estampes japonaises de l’ère Meiji, 2022)

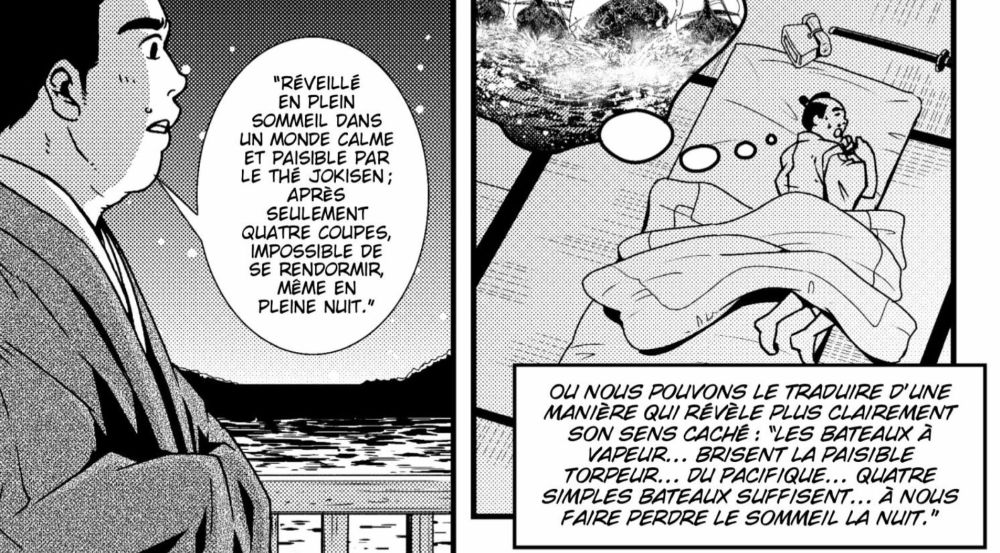

Evidemment, des points de vue diamétralement opposées existaient, beaucoup de Japonais, les mêmes peut-être, ont pu en avoir des sueurs froides, ou des insomnies, à la manière d’un poème satirique célèbre.

Sean Michael Wilson, Akiko Shimojima, Funestes vaisseaux, 2020.

Sean Michael Wilson, Akiko Shimojima, Funestes vaisseaux, 2020.Toujours est-il, comme cette poésie qui a plusieurs significations, que les œuvres qui, de nos jours, évoquent uniquement le rejet et la peur participent à une construction historique partiale et faussée ; et, de toute façon, les dernières décennies du règne des Tokugawa n’avaient rien d’un « monde calme et paisible ».

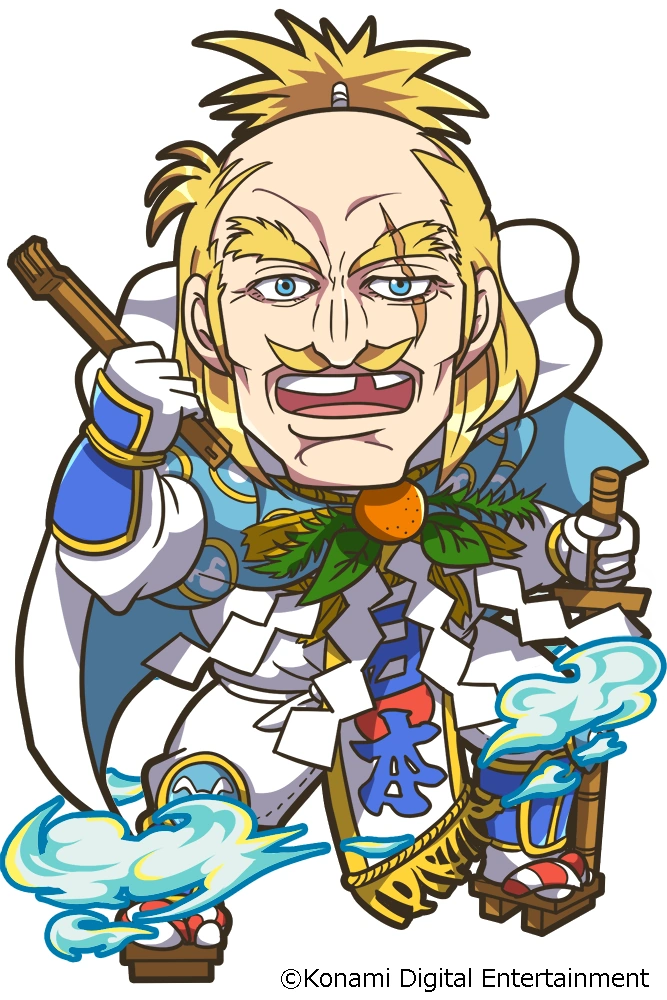

À ce titre, la série Goemon (désolé) est encore emblématique. Les développeurs ont-ils une intention politique ? S’agit-il plutôt d’un trope commode pour des scénaristes sans imagination ? Est-ce parce que l’identité japonaise traditionnelle qu’ils veulent insuffler à leur série les conduit « naturellement » à lui opposer ce qui s’en distingue (ce qui, même involontairement, les fait tomber dans un discours politique) ? Toujours est-il qu’elle l’évoque directement trois fois², dans Ganbare Goemon 2: Kiteretsu Shōgun Magginesu (« le très étrange grand général McGuiness »), Ganbare Goemon: Kurofune Tō no Nazo (1997) et Ganbare Goemon: Tōkai Dōchū Ōedo Tengu ri Kaeshi no Maki (Nintendo DS), qui met en scène un « général Peruri » affublé d’un masque de tengu au long nez.

Toutes les cases du bingo sont cochées, l’esthétique du tengu tel qu’on le connaît (grand, nez long et rouge) ayant partie liée avec la représentation des étrangers³.

Un autre antagoniste de la série, le shōgun Mc Guiness, est plus intéressant encore. S’il est devenu artisan laqueur dans l’épisode DS, il apparaît d’abord dans Ganbare Goemon 2 (SFC, 1993) où il prend temporairement le pouvoir. Le dialogue entre Goemon et lui, une fois vaincu, paraît résumer une époque :

Mc Guiness: I just… I love Japan more than anyone! My love is PURE! I took pride in that! I wanted to make sure Japan’s culture lived on! […]

Goemon: What are you talking about!? We don’t need you meddling in our affairs! Japan’s culture is firmly rooted in our hearts!

Mc Guinness y apparaît comme l’archétype de ces occidentaux, émerveillés par le pays et sa culture, et qui étaient volontiers catastrophés par les changements dans un pays « fait trop vite table rase d’une foule de coutumes, d’institutions, d’idées même qui faisaient sa force et son bonheur » (Émile Guimet, Promenades japonaises : Tokyo-Nikko, 1880). Le peintre Félix Régamey, qui l’accompagnait, pensait carrément assister « à la fin de ce monde merveilleux, artistique, poétique, plein de douceur qui s’en va sombrer dans le sombre fatras de la civilisation occidentale » (lettre à sa mère, 1876).

Ainsi achetaient-ils avidement estampes, objets religieux (Guimet achète des centaines d’objets liturgiques à la faveur de la mise au ban du bouddhisme à la restauration de Meiji), comme s’ils voulaient sauver des pans de la culture japonaise (du moins celle qu’ils imaginaient, qu’ils achètent des paysages idéalisés ou qu’ils en soient les commanditaires) que les Japonais eux-mêmes négligeaient :

Depuis 1896 (après la guerre sino-japonaise), le marché de l’ukiyo-e s’est effondré face à la popularité grandissante de la lithographie, de la photo et des estampes aux pigments bon marché. Même lorsqu’une excellente gravure de style ukiyo-e est publiée, son prix est trop élevé en raison des coûts de production exorbitants. Seuls les étrangers trouvent de l’intérêt à ces réalisations. (article du Asahi Shinbun, 25 février 1908, cité par Brigitte Koyama-Richard , Shin Hanga: Les estampes japonaises du XXe siècle, 2021)

Entre parenthèses, cela tord aussi l’idée aussi d’une imposition du modèle occidental par les occidentaux eux-mêmes. C’était bien l’Empereur qui impose le complet veston, les classes dirigeantes qui importent les techniques, les mœurs occidentales, « les Japonais instruits ont [une sorte de honte] des croyances admises dans leur pays :

Lorsque le Japon s’est ouvert aux idées européennes, les Japonais qui étaient à la tète du mouvement ont eu le tort, à mon avis, d’être trop humiliés d’une infériorité qui n’était qu’apparente. […] Le Japon n’a pas assez confiance dans les mœurs du Japon. (Guimet pour les deux citations.)

Kitaro le repoussant, tome 4, éditions Cornelius, p. 202 (détail).

Kitaro le repoussant, tome 4, éditions Cornelius, p. 202 (détail).La colère outrée de Goemon se trompe donc d’objet. Ceci dit, est-elle vraiment sincère ? Regardez comment Mc Guiness, qui se voulait aussi japonais qu’un Japonais (le tablier), se ridiculise finalement par son accoutrement (la mandarine ornée de gohei en pendentif) et sa fourchette. On voudrait sous-entendre que, malgré toute sa sincérité, un étranger ne pourra jamais comprendre le Japon, jamais s’assimiler, on ne s’y prendrait pas autrement. Sur les paravents, on n’exprimait pas differemment ce désir de singularité absolue désigné plus tard par le concept de nihonjinron :

Prenant en considération la période historique que le Japon traversait alors - celle de l’unification territoriale, qui coïncidait avec une présence occidentale à l’intérieur du pays, on comprend la nécessité de travailler et de fixer une vision sur l’« autre ». Ce n’est pas par hasard que les nanban-jin sont représentés de façon presque caricaturale et stéréotypée avec de grands yeux fendus, un long nez, un menton proéminent, des oreilles saillantes - et, dans les cas indiqués, associés à une façon d’être peu conforme aux modèles japonais. (Alexandra Curvelo, Chefs-d’œuvre des paravents Nanban)

Goemon se trompe peut-être de colère, mais il est sûr également que de telles références aux kurofune contribuent à tromper les joueurs, japonais en premier lieu. Comme une manière, alors que les maisons brûlent, de faire regarder en l’air, plutôt que le monstre en face de soi.

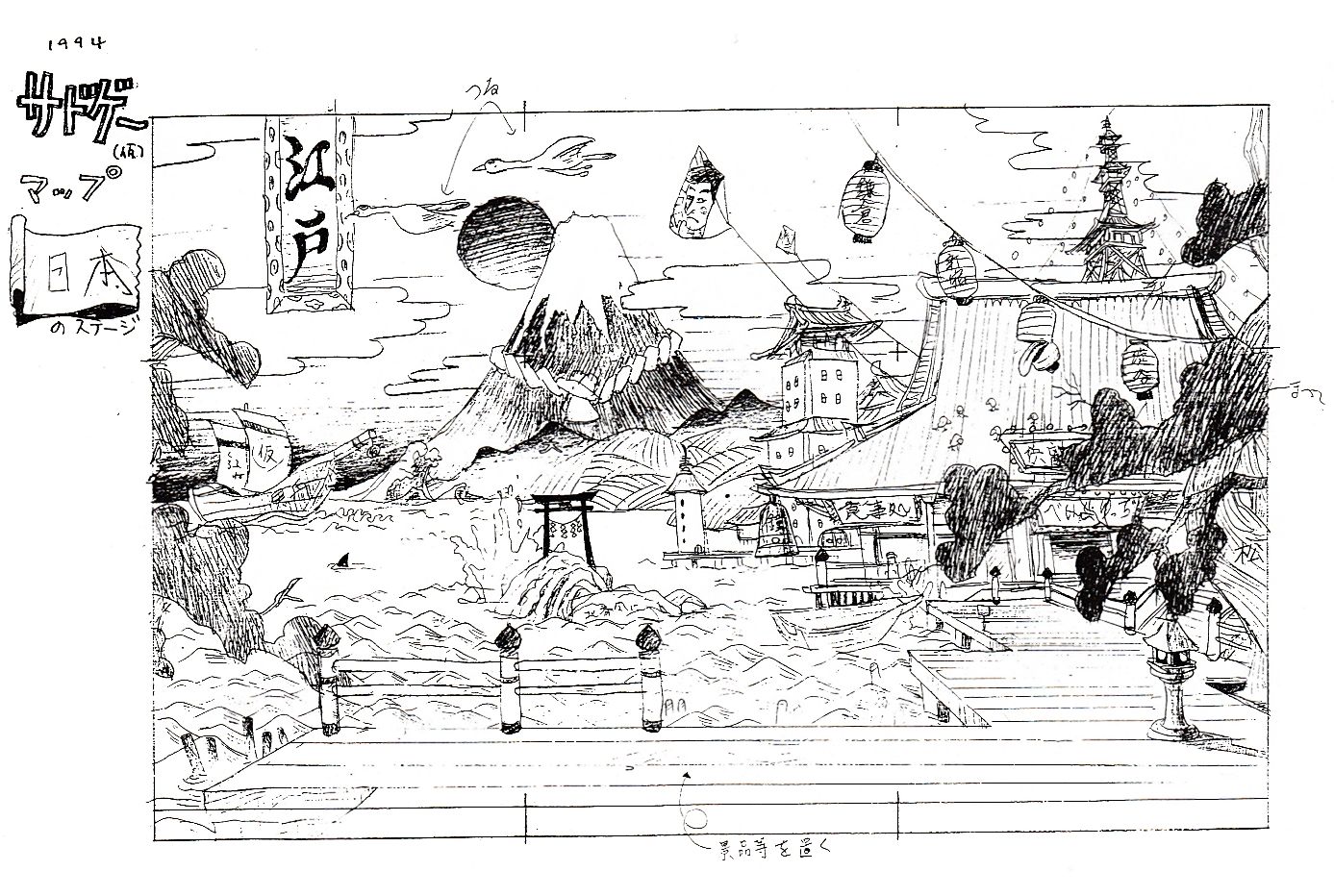

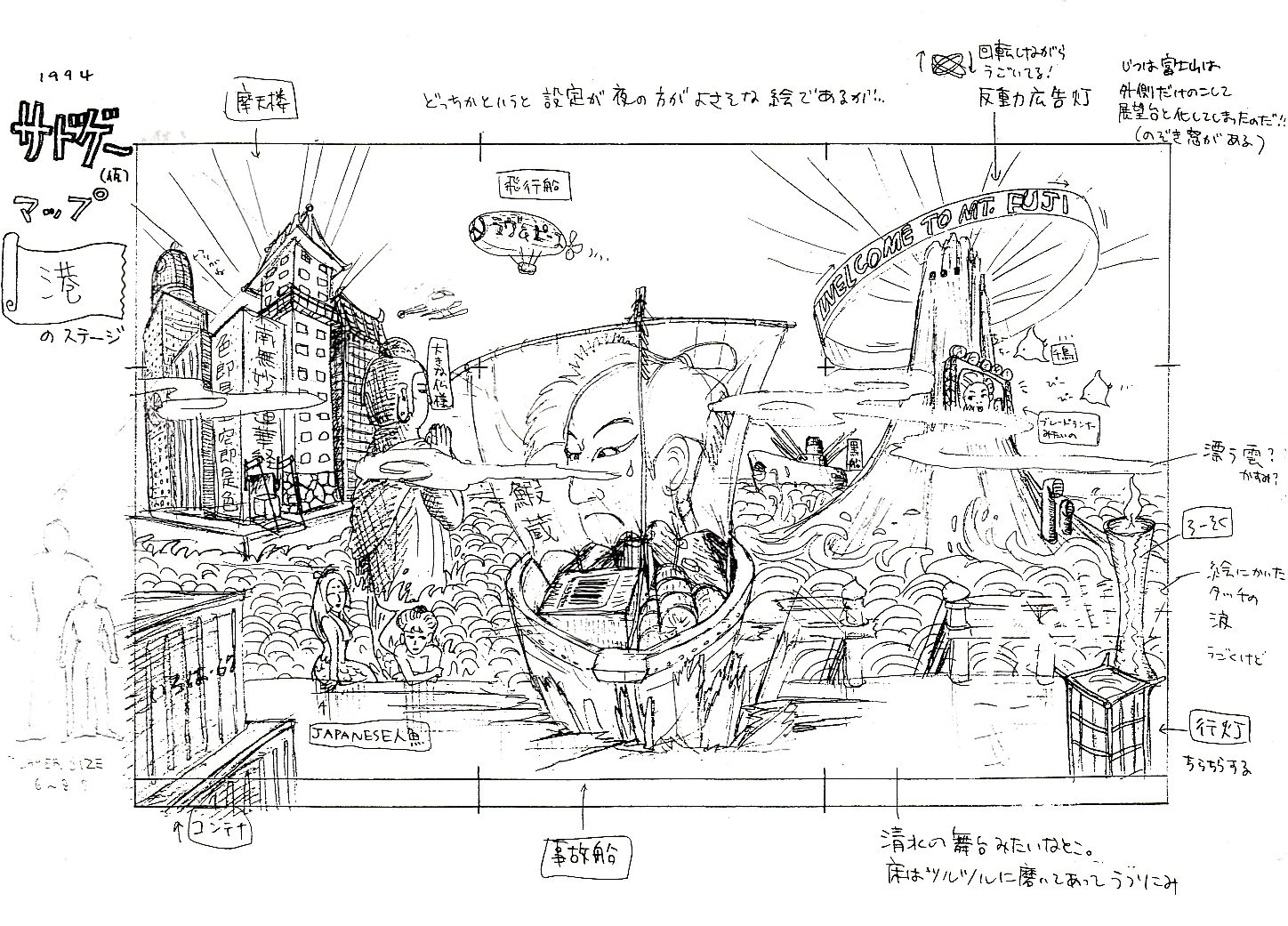

¹ Le décor en tête de l’article n’est pas complet, il y a bien un troisième navire sur la droite (si vous voulez vous en assurer). All About n°17 Warzard (merci Pixoshiru !) présente deux croquis préparatoires (le premier mentionne « Japon » et « Edo », et en oublie la fiction d’un Zipang parallèle). Les deux précisent que les navires au second plan sont comme des kurofune, en hiragana dans le premier (くろふね), en kanji dans le second (黒船).

² Je passe sur les épisodes où Goemon est aux prises avec des extraterrestres, dont le premier jeu sur N64 où le joueur doit empêcher « le gang des shoguns de la montagne de la pêche de transformer le Japon en un théâtre à l’occidentale ».

³ « Le nez proéminent et le teint rougeaud sont à l’origine de la croyance populaire selon laquelle l’invention des tengu pourrait avoir été inspirée par l’apparence étrange des premiers étrangers arrivés au Japon il y a des siècles. » nous dit Kagawa Masanobu, conservateur en chef du Musée d’histoire de la préfecture de Hyôgo. Mettons-nous d’accord que la « simple [existence de la] croyance populaire », même si elle est historiquement fausse, suffit à lier aujourd’hui et dans certains contextes tengu et étranger. Dans le même article, M. Kagawa signale l’existence d’une « théorie selon laquelle la première personne qui ait conçu une version du tengu proche de son apparence moderne était Kanô Motonobu (1476-1559), l’artiste qui a amené l’école de peinture Kanô sur le devant de la scène. Motonobu, qui avait été chargé de peindre un tengu, était embarrassé à l’idée de devoir peindre quelque chose qu’il n’avait jamais vu, quand une étrange créature lui apparut en songe. Il dessina exactement ce qu’il avait vu dans son rêve et fut ainsi à même d’honorer sa commande. »

Notons qu’il s’agit du même Kanô Masanobu qui a fixé les règles de composition des paravents nanban évoqués plus haut, ce qui le met au centre à la fois d’une représentation idéalisée et positive des étrangers (faste des habits notamment) et d’une autre, caricaturale et négative.

Commentaires

La diabolisation (au sens propre !) d’Alessandro Valignano dans la première citation est impressionnante !

Article très intéressant (comme d’habitude), je suis très content de pouvoir te lire aussi régulièrement en ce moment !

Merci beaucoup, ça me fait très plaisir ! Tant mieux si ça t’a intéressé aussi, j’ai toujours peur de ratiociner des lubies dans mon coin (ce qui en même temps est précisément ce que je fais).

Je ne m’explique pas trop cette récente suractivité, mais en tout cas je suis parvenu à épuiser toutes les idées qui m’accompagnaient depuis un an ou deux. Je crains de devoir abandonner une fois de plus le site…

Peut-être que j’avancerai enfin sur la suite de l’article sur Last Blade, rendez-vous dans un an ou deux !

J’avais du retard dans mes lectures. Merci encore pour tous ces articles, c’est toujours un plaisir de te lire.

Merci beaucoup ! :)