No Basaran

Par Game A le 29 septembre 2013 - Ça dénonce grave.8 minutes

Les récits historiques sont des instruments de pouvoir. La pâte dont ils sont faits n’est pas inerte mais piquée de ferments de propagande qui ne demandent qu’à lever. À chacun, bourreau ou victime, martyr ou tyran, d’en sélectionner les éléments qui expriment sa vision des événements.

A fortiori quand ils ne sont pas l’œuvre d’historiens professionnels, dont l’éthique et la méthode permettent au moins la vérification et la contradiction, le risque est important d’obtenir une vision idéologique et biaisée.

En France, le carton du Métronome (livre à rajouter à la liste des « objets qui n’ont pas mérité leur succès » - la Wii et la 3DS y sont déjà) l’a illustré de manière exemplaire. Outre ses erreurs factuelles et ses contre-vérités, plusieurs historiens ont en effet mis au jour les sous-entendus d’une narration qui se focalisait sur les rois et les saints : taillant la part la plus belle aux monarques, Lorànt Deutsch et sa plume faisaient d’eux « les moteurs privilégiés de l’histoire », tout en développant un discours réactionnaire, anti-révolutionnaire (si vous aussi avez été marqués par l’église transformée en dépôt d’armes dans le but express que le salpêtre des boulets en détruise les murs…) et rétif à toute révolte populaire (ces affreux communards tirant à coup de canons sur la colonne Vendôme).

Le Japon n’est pas épargné par les polémiques historiques. Vu leur nombre et leur gravité, c’est même un des derniers domaines dans lesquels le pays se montre particulièrement compétitif : manuels très partiaux ou oublieux des massacres de Coréens après le grand tremblement de terre de Tokyo, de la responsabilité du massacre de Nankin ou de l’ampleur de l’esclavage sexuel des femmes de réconfort, souveraineté sur certaines îles, les sujets ne manquent pas.

Alors évidemment, à côté du révisionnisme et des honneurs annuels aux criminels de guerre, une polémique sur la place des grands hommes dans l’histoire passe facilement sous les radars. C’est sans doute pour cette raison que cabriole librement depuis dix ans un cheval de Troie idéologique, les beat’em all historiques à la Musou (Dynasty Warriors, Samurai Warriors, Sengoku Basara, Bladestorm: la guerre de cent ans…).

Leur succès ne tient pas seulement au massacre de hordes incalculables d’ennemis. Ce principe hypnotique nécessite chaque fois une béquille pour tenir, périodes historiques ou franchise à succès (Gundam, One Piece, Hokuto no Ken…).

L’aura d’un général chinois ou d’un daimyo japonais n’étant pas aussi évidente que celle d’un personnage de manga, le succès des Musou historiques est de prime abord une énigme. Il doit tenir en partie au plaisir du « mais je le connais celui-là » qui soulève, comme une épiphanie, quelques poussières de culture générale. Comme si toute une scolarité lointaine et globalement inutile s’en trouvait un peu justifiée.

Il faut dire aussi que Koei et Capcom ont eu l’intelligence de trahir suffisamment leurs modèles pour en faire un « festival de beaux gosses élancés aux brushings parfaits et aux dialogues remplis de double-sens homoérotiques ».

Tokugawa Ieyasu ; vieux et vrai, jeune et faux.

Seulement, en transformant quelques connards armés en personnages romantiques, la moulinette shojo/shonen falsifie une époque (guerre des Trois Royaumes pour les Dynasty Warriors et fin du 16e pour les jeux se déroulant au Japon) et contribue à rédiger une sorte de roman national (William Blanc* le définit comme « une forme de récit historique glorieux qui a pour seul but de créer l’adhésion d’une population »).

En effet, que mettent d’abord en scène ces jeux sinon une glorification du seigneur de guerre, de son rôle et de son aura ?

A ce titre, le « Musou » (prononcer « Musso », comme cet autre auteur surestimé), du nom japonais de Dynasty Warriors (Sangoku Musou) annonçait le programme. Désignant dans le jeu l’attaque spéciale de chaque personnage d’importance, on pourrait le traduire par « inégalable », « unique » (ironiquement, ils sont une centaine par jeu à en posséder). A côté de ces guerriers, dont la plupart jouissent d’un design soigné, d’une réelle historicité et d’une certaine célébrité, végète la masse des sans-grade, des peu et des gueux qui ne possèdent rien en propre, pas même leurs cris d’agonie, identiques.

La différence entre les Musou et les beat’em all qui l’ont précédé n’est pas seulement d’échelle (on battait moins de 500 loubards lors d’un run de Final Fight, on en tue plusieurs milliers ici), elle est aussi qualitative : dans un beat’ 2D, le moindre ennemi risquait de coûter une pièce. Trois coups, on était mort ; c’était la déclaration des droits de la mandale, les poings libres et égaux en efficacité.

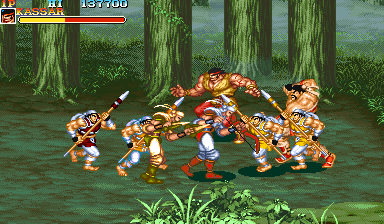

Warriors of Fate (Capcom, 1992), l’ancêtre démocratique de Dynasty Warriors.

On en est loin dans un Musou. Sans capacité d’initiative (sinon bouffonne comme dans Basara où ils peuvent s’assembler en pyramides humaines), sans talent rhétorique (seuls les généraux discutent, continuellement, indifférents au massacre dont ils ont la seule responsabilité), sans pouvoir de nuisance (en général ils ne frappent pas, ou si faiblement), ces dizaines de milliers de PNJ ne valent que pour leur potentiel victimaire, leur modeste participation au compteur de hits combo du massacre.

Face à eux, à la fois dans et tellement au-dessus de la mêlée, infiniment supérieurs, les quelques guerriers de haute noblesse, beaux ou surpuissants, souvent les deux, uniques et inégalables, font seuls l’histoire. Le Musou c’est un peu La Princesse de Clèves, un daimyo a nécessairement toutes les qualités.

L’art de la guerre a évolué, et il ne fait nul doute qu’au 3e siècle en Chine ou qu’au 16e au Japon, un général devait encore donner quelques gages de courage durant une bataille et ne pouvait se contenter d’en admirer les épisodes depuis une colline voisine. Mais combien de daimyo transformés en héros dans les Musou n’étaient-ils que de piètres combattants ? Et combien osaient fendre les armées ennemis comme nous le faisons constamment sur console ? Combien surtout de ces « grands seigneurs » dont les jeux construisent la légende dorée n’étaient-ils que des saigneurs déments, de séniles imbéciles ou de jeunes héritiers incompétents ?

Cette licence historique ne va cependant que dans le sens d’une idéalisation et d’une apologie du grand homme élevé au rang de mythe ayant contribué à unifier le Japon. Bref de la propagande qui, par contigüité, fait resurgir sur le pays les qualités prêtées à ses « héros ».

Cette fonction de propagande, de construction d’un roman national, pourrait expliquer un grand absent de ce panthéon : malgré la fringale de personnages réels qui caractérise les Musou, aucun d’eux n’a rameuter un empereur. Pourtant, un type qui règne de manière plus ou moins occulte, descendant d’Amaterasu par-dessus le marché, c’était du pain béni pour les équipes de développement.

On pourrait bien sûr se dire qu’ils n’avaient à l’époque qu’un pouvoir symbolique et religieux, mais ce serait bien la seule fois que ces jeux sacrifient à un argument historique (et d’ailleurs, avec le soutien d’Oda Nobunaga, l’empereur reprend temporairement des couleurs).

Voilà pour le vent de liberté qui souffle sur ces jeux ; open bar pour embrocher le peuple, gloire aux surhommes, tant qu’on ne touche pas l’empereur, qu’on ne joue pas l’empereur, même avec une manette, et qu’on ne le voit pas, car ce serait déjà trop désobligeant.

Autant dire que les nationalistes japonais n’ont pas de souci à se faire sur la survie d’une histoire épique, identitaire et respectueuse des conventions : entre leur lobbying sur les manuels scolaires et un discours pareil dans un divertissement, l’hagiographie nationale a de belles heures devant elle.

*Sur les « histrions » (Lorànt Deutsch, Stéphane Bern, Franck Ferrand…) et le sous-texte de leur démarche, je vous conseille le livre « Les Historiens de garde » par William Blanc, Aurore Chéry et Christophe Naudin. Un site résume leur démarche et aborde quelques points de détail.

Je n’ai pas évoqué Bladestorm, essentiellement parce que je ne le connaissais pas (une raison de mettre la main sur une PS3) et qu’il me semblait un peu à part : non seulement on joue un mercenaire mais on est toujours accompagné d’une petite troupe. Le design des personnages historiques (Philippe le Bon, le Prince noir, Jeanne d’Arc…) fonctionne cependant sur le même principe.

Pour revenir aux Basara et Samurai Warriors, il n’est pas anodin enfin que ces jeux se focalisent sur le Sengoku. Ok c’était un sacré bordel, mais l’histoire japonaise n’avait pas été tout à fait paisible jusque là, il y avait d’autres possibilités (Genji par exemple, un épisode sur PS2 et un sur PS3, « s’inspire » de la fin de l’époque Heian et fait de Yoshitsune no Minamoto un beau gosse ultime). En fait, le Sengoku, comme le Bakumatsu plus tard, sont des bacs à sable historiques, des périodes de licence où l’on peut tout se permettre car rien n’est solidement fixé. Les deux périodes sont également des moments de redistribution et d’unification du pouvoir, donc ils doivent participer, comme l’apologie des « grands hommes », à une sorte de fixation identitaire.

Commentaires

J’aime bien ce thème et cette approche !

Dans le genre festival de “beaux gosses élancés”, j’ai récemment joué à Hakuouki (hum) et sa réinterprétation du Shinsengumi pour le moins suspecte. Malheureusement, je n’ai pas assez de connaissances sur le sujet pour rentrer dans les détails.

“Il doit tenir en partie au plaisir du « mais je le connais celui-là » qui soulève, comme une épiphanie, quelques poussières de culture générale. Comme si toute une scolarité lointaine et globalement inutile s’en trouvait un peu justifiée.”

Je plaide coupable…

Merci de ton indulgence. :)

Je connaissais pas Hakuouki,

une raison de plus pour une PS3(j’attendrai celui qui doit sortir en Europe sur 3DS) : cette « réinterprétation suspecte » m’intrigue très fort.- En même temps, je me rends compte que depuis quelques mois, à part dire que le jeu vidéo c’est un média au discours réac, je dis pas grand-chose ; faudrait que je passe à autre chose, genre Project Diva. ;)

Ah y’a un épisode 3DS qui va sortir en Europe ? J’étais même pas au courant !

J’ai fait celui sorti en anglais sur PSP, mais entre nous j’ai trouvé ça assez chiant… (et pas seulement parce que ma première cible m’a d’abord mis un gros vent)

Comme je l’ai dit avant, je ne connais pas grand chose de cette période (à part les noms déjà vus dans des animes/JV #culture), donc c’est pas terrible pour poser une grille d’analyse. J’ai trouvé qu’il y avait un certain décalage entre l’exploitation du contexte, décrit (très) longuement et plutôt premier degré et les romances bien coconnes, agrémentées de rebondissements à deux balles (je vais pas spoiler, mais on vole pas très haut).

‘Fin bon, je crois qu’il existe une fanbase de la licence, vu le nombre de jeux en découlant !

(pour éviter de trop rentrer dans les détails stratégiques et autres enjeux politiques, l’héroïne finit toujours pas se dire “hanlala ça devient trop compliqué là votre truc, je pige plus rien, je vais retourner passer le balai”, pratique !)

Comme je l’ai dit sur Twitter, une fois de plus tu nous gratifies d’un article aussi intéressant que bien écrit. C’est rare de tomber sur un texte traitant des sous-entendus dans les jeux vidéo qui ne soit pas une extrapolation au vitriol sur un sujet mode.

Je pense cependant que l’intention des gens derrière Dynasty Warriors est moins de perpétuer une tradition révisionniste mais de seulement capitaliser sur, comme tu le dis, le facteur “ah oui, je le connais, lui”. Et que dans cette idée, Tokugawa ou Ken le Survivant, “Tant que ça se vend…”, pour citer Louis-Emile de Réac (Regardez 3615 Usul, c’est presque aussi intelligent que La Faute. :))

C’est presque pire : Le “style” habituel de représentation romancée des personnages historiques est devenu tellement caricatural au Japon qu’il n’essaie visiblement même plus d’accomplir son rôle d’outil pédagogique. C’est devenu du folklore, les daimyo sont des personnages aussi fantaisistes que les kappa ou les tanuki.

J’ai ri ;)

Sinon, je me demande quel le public visé avec les “beaux gosses élancés”.

Autant je peux comprendre que la fifille à gros nichons excite le gamer hétéro de base (je caricature, hein), autant là, c’est quel public ?

Les gameuses ? Les homos ? Et encore pas tous sont intéressés par ce genre.

Tout ça pour dire que le fait de représenter ces personnages dans ce mode là n’est pas particulièrement marketing a priori, non ? Pour Lara Croft par exemple, sa représentation a du jouer dans son succès initial. Là, pour ce jeu, ça aurait été pas mal de rester sur des personnages plus “historiques” ou réels.

Je me perds dans mes divagations et mes explications ou pas ? :D

@ Lo :

“je me demande quel le public visé avec les beaux gosses élancés”

La clientèle de joueuses japonaises, grandes consommatrices de Sengoku Basara, de Tales of et des nombreux Otome games qui sortent très régulièrement.

@Sprite Oddity : Aaaah

Désolé, ma culture vidéoludique est assez limitée ;)

@Lo : à vrai dire, avant le commentaire de Morolian, c’est un univers que je n’imaginais pas complètement non plus. :)

@pixoshiru : « C’est devenu du folklore, les daimyo sont des personnages aussi fantaisistes que les kappa ou les tanuki. »

J’aurais aimé le dire si simplement et si succinctement, ta comparaison est bien meilleure. :)

Il faudrait déjà qu’en France on fasse le ménage, surtout vis à vis de la seconde guerre mondiale, où TOUT est vu sous le seul prisme de la collaboration et de la déportation des juifs. Beaucoup à dire, mais archives mystérieusement verrouillées, sous prétexte de révisionnisme, travail qui je le rappelle, n’est pas de nier, mais de vérifier, mais souvent qualifié de négationnisme par ceux qui ont quelque chose à cacher.

Moui…. personnellement, je n’attends pas des jeux qu’ils aient un discours de vérité.

Ce qui me dérange, c’est que non seulement c’est faux mais qu’en plus les jeux (japonais principalement parce que finalement ce sont les seuls auxquels je joue) semblent toujours orientés de la même manière, et d’une façon assez pernicieuse.

- Ce qui m’étonne toujours, sachant que les développeurs sont en général jeunes, pas trop friqués et correctement éduqués : on croirait plus facilement leurs sous-entendus historiques, politiques, sociaux (que j’imagine totalement peut-être) sortis de la bouche de quinquagénaires qui n’ont rien à remettre en cause. Heureusement qu’il y a Suda Goichi. :3

Quant au prisme de « la collaboration et de la déportation », d’un point de vue purement moral, c’est une déformation (à prouver) que je suis tout à fait consentant à supporter.