Jambon safari

Par Game A le 27 août 2012 - La Vie vs les jeux vidéo(s)11 minutes

Ce qui frappe d’emblée en jouant à Monster Hunter Tri (Wii, 2009), c’est son cosmopolitisme décomplexé. Mélangeant tenues d’écolières et armures médiévales, « dragons » à l’européenne et mascotte kawaii, l’univers de la série de Capcom ne brille pas par un souci manifeste de cohérence.

La chronologie semble elle aussi bien négligée : le village de sédentaires qui nous sert de base dépend paradoxalement essentiellement de la chasse, de la pêche et de la cueillette (bref d’un mode de vie qu’on attribuerait plutôt aux nomades), l’agriculture y étant balbutiante, et l’élevage exceptionnel. Le forgeron y maîtrise tout autant la taille de la pierre que la métallurgie et les mécanismes d’armes à feu. Le troc et la monnaie sont utilisés parallèlement sur la place du village, où l’on peut acquérir produits locaux comme marchandises exotiques vendues par un capitaine au long cours, ce qui implique une économie quasi-capitalistique (notamment parce que « le grand commerce impose de longs délais au roulement des capitaux » - Fernand Braudel, La Dynamique du capitalisme, p.61).

Bref le jeu brasse allègrement une dizaine de milliers d’années d’innovations et ne respecte pas le modèle habituel d’évolution de la civilisation humaine qu’on apprend à l’école et qui voit les sociétés nomades précéder les sociétés sédentaires, maîtriser la pierre puis le bronze et le fer, chasser et cueillir avant de domestiquer les plantes puis les animaux, passer du troc à l’échange monétaire puis au crédit.

Pourtant, à y regarder deux fois, on pourrait avancer que, pour ces mêmes raisons, Monster Hunter Tri est un jeu profondément japonais qui n’aurait pu être imaginé sous cette forme par des développeurs d’une autre nationalité.

D’abord, il y a le scénario de l’épisode, directement inspiré de la légende japonaise du Namazu, ce poisson-chat chatouilleux sur lequel reposerait la terre. Lorsqu’il bouge, elle tremble ; or les séismes qui frappent l’archipel Moga et mettent en péril ses habitants sont également causés par un monstre géant (qui n’est d’ailleurs pas sans ressemblances avec le namazu de la légende - spoiler).

Il en va peut-être de même des particularités de l’agriculture et l’élevage dans le jeu, qui n’évoquent peut-être pas tant la négligence des développeurs qu’une caractéristique propre au schéma évolutionniste japonais.

Apparemment en effet, leur développement embryonnaire dans Monster Hunter semble bien mystérieux : il est étrange que les villageois maîtrisent la forge des alliages métalliques (entre moins 600 et un millénaire avant J.-C. chez nous, à la louche) mais toujours pas l’agriculture (-8000 ans au Proche-Orient par exemple).

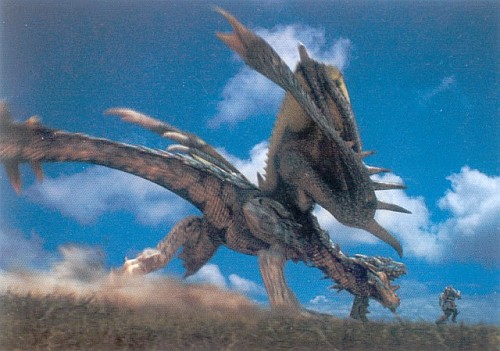

Passons sur le stade rudimentaire de l’élevage, à vrai dire assez compréhensible : il suffit de voir un Rathian fondre sur un Aptonoth de trois tonnes puis l’emporter sans la moindre difficulté pour que l’idée de mettre en troupeau ces herbivores près des habitations humaines passe assez vite. Leur regroupement ferait un garde-manger bien trop commode pour tous les Wyverns alentour.

Mais si le nombre et la dangerosité des prédateurs naturels empêchent logiquement le développement de l’élevage, les mêmes raisons devraient conduire à privilégier largement l’horticulture : dans un tel environnement, aller ramasser la moindre racine se fait au péril de sa vie.

Pourtant le maraîchage est là encore balbutiant, la ferme, minuscule, doit tout juste suffire à nourrir la famille des quatre agriculteurs.

La ferme Moga, aux confins du village que l’on distingue à l’arrière-plan, sur pilotis. L’agriculture y tient une place marginale dans la géographie comme dans le symbole.

Plus significatif encore, cette activité est exclusivement dévolue à une espèce, les Felynes, dont les rapports avec les villageois ne sont pas loin du servage. Jusque dans la division du travail, l’agriculture semble ainsi déconsidérée.

Il faut bien comprendre que ce faible développement n’est pas causé par une quelconque limite technique : le repiquage, les cycles de maturation, les fertilisants sont maîtrisés. En s’obstinant à préférer la cueillette, périlleuse, aléatoire, à l’horticulture, possible techniquement et plus sûre, les villageois expriment donc plutôt un attachement à leur système de valeurs.

Au sommet de ces principes, les Moga font entièrement confiance à la Nature pour subvenir à leurs besoins.

Les menus de la cantine felyne du village sont ainsi préparés pour une bonne moitié avec des espèces sauvages, viande (pied ou queue de dragon, bacon sauvage, flanc de crocodile) comme légumes (oignon de la jungle, reines-truffes).

L’archipel ne fournit pourtant cependant pas tout et les échanges commerciaux pourvoient à ces manques : les villageois consomment en effet laitages, viandes et céréales amenés par bateaux (l’appellation « riz cargo » par exemple évoque assez directement la filière d’approvisionnement). - la disponibilité de beurre et de fromage implique d’ailleurs que d’autres communautés ont domestiqué des mammifères et qu’ils revendent leur production.

Le seul animal domestique du village, Poogie, conforte encore le désintérêt des Moga pour l’élevage : unique cochon du village, il n’est logiquement pas élevé pour se reproduire, pas plus que pour sa viande : il semble appartenir à une race naine.*

Mascotte du village, libre de ses mouvements, il participe probablement d’un

« système de rétribution rituelle vis-à-vis de la nature : adopter un petit animal comme on le ferait d’un enfant est une forme de remerciement que l’on adresse à la nature pour la nourriture qu’on en retire (notamment le gibier). Pour ces groupes de chasseurs soucieux d’assurer leur subsistance, se contenter de prélever des animaux ou des plantes sans rien donner en échange reviendrait à risquer de contrarier la nature et à subir, en retour, un appauvrissement du gibier. »

(Jean-Denis Vigne, Les Origines de la culture, Les Débuts de l’élevage, p.111)

Les villageois Moga, bien que sédentaires, se caractérisent donc par des pratiques et des valeurs qui les rattachent principalement aux chasseurs-cueilleurs, et ce tout en commerçant avec des sociétés de paysans sédentaires et de brillants carrefours urbains.

De ce point de vue, la culture Moga en rappelle d’autres, car « des contre-exemples existent au Japon et en Amérique, y compris à des dates historiques : des chasseurs-cueilleurs sédentaires préfèrent poursuivre leur mode de vie, même au contact d’agriculteurs » (Jean-Paul Demoule, Les Origines de la culture, La révolution néolithique, p.115).

L’agriculture n’est pas en effet une solution universelle pour toutes les sociétés : elle impose une division du travail complexe et entraîne un labeur qui peut être acharné, coûteux en hommes comme en temps car « les chasseurs-cueilleurs passent beaucoup moins de temps à acquérir leur nourriture que les agriculteurs », Jean-Paul Demoule, p.48).

En l’occurrence, dans le cas des Moga ou de ces communautés néolithiques japonaises ou américaines (« indiennes » ou sur la côte péruvienne), on pourrait aussi se demander à quoi bon soustraire une ressource « aux aléas de sa présence spontanée dans l’environnement » (Jacques Cauvin, Naissance des divinités, naissance de l’agriculture, p.14) si elle n’a jamais manqué jusque là. Ce serait cependant ignorer que l’agriculture n’a quasiment jamais eu d’abord de motivation alimentaire face à une pression démographique (en fait elle la précède). La domestication des plantes et des animaux correspond en fait à une révolution de la hiérarchie symbolique :

« à partir du moment où l’homme se situe en haut de l’échelle, juste en dessous des divinités, il se donne le droit de dominer et de s’approprier les animaux, cette prise de conscience étant le déclencheur cognitif fondamental de la domestication

(Jean-Denis Vigne, p.117).

Cette révolution symbolique, rejetée par les Moga, l’a aussi été longtemps par les ancêtres des Japonais, qui ont eux aussi profité d’une nature généreuse, au point que « la richesse biogéographique a soutenu le mode de vie des populations des chasseurs-cueilleurs Jômon et probablement retardé l’adoption de la riziculture » (Philippe Pelletier, Atlas du Japon, p.20).

Pendant près de dix mille ans, les Jômon ont développé une civilisation riche et complexe (« la plus ancienne du monde à avoir inventé la poterie, il y a environ 13 000 ans ») sans domestication animale en dehors du chien et sans agriculture (au-delà de quelques tentatives localisées, toujours complémentaires de la cueillette et de « formes de sylviculture, encourageant la pousse de certaines espèces de chênes et de marronniers dont ils recueillent les fruits » (Jean-Paul Demoule, p.40 pour les deux citations).

Si on peut parler de sociétés agraires à partir de la période Yayoi (de -300 à 300 ap. J.-C.), l’élevage ne s’y développe que peu et sera négligé par la suite :

« […] l’élevage du porc existait dès le Yayoi, mais celui-ci disparaît au VIIIe siècle. Le poulet était également élevé, mais avait, dès le Yayoi, une fonction sacrée de marqueur du temps. Les Japonais n’ont commencé à consommer de la viande et les œufs de poule de manière significative qu’à partir de la seconde moitié du XVIIe siècle. À partir du VIe siècle, le cheval et le bœuf commencèrent à être utilisés pour le labourage, mais l’usage des bovins ne s’étendit pas au domaine alimentaire. L’agriculture japonaise, à la différence de celles de l’Europe et de l’Asie de l’Ouest, ne comportait pas de bétail voué à la production de viande ou de produits laitiers »

(Sahara Makoto, Archéologie et patrimoine au Japon, p.11).

Du XVIIe au XIXe, les animaux domestiques disparaissent même à peu près, abandonnés car ils entrent en concurrence alimentaire dans un contexte de surfaces arables disponibles limitées (d’autant que les surfaces consacrées au pastoralisme sont perdues pour les cultures) :

« Jusqu’au XVIIe siècle, il y avait quelques animaux domestiques, chevaux et bovins en particulier, sans qu’on retrouve le modèle prédominant cochon-canard-poulet-buffle comme il existe au Viet-Nam par exemple. À partir du XVIIe, jusqu’à ces quelques animaux disparaissent. Au moment où l’exploratrice Isabella Bird visite des villages japonais dans la seconde moitié du XIXe siècle, elle n’en croise à peu près aucun […] Il n’y avait donc pas de viande, de fumier, de lait ou d’œufs. Les Japonais étaient intolérants au lactose, c’est-à-dire qu’ils pouvaient tomber malades s’ils consommaient des produits laitiers comme le lait, le beurre ou le fromage, et le sont restés une bonne partie du XXe siècle. Il n’y avait quasiment pas d’animaux pour aider à labourer ou transporter des marchandises. […]**

Bien que de nombreuses techniques nouvelles tels que le filage, le tissage, la poterie et le travail du métal ont été développées à la perfection, en ce qui concerne l’agriculture, au moment où l’Occident s’invite sans ménagement au Japon dans la seconde moitié du XIXe siècle, les Japonais nourrissaient une population énorme avec un nombre limité de parcelles cultivées, essentiellement plantées de riz, et grâce au produit de la pêche »

(Alan MacFarlane, Énigmatique Japon : Une enquête étonnée et savante, p.55 de l’édition originale, Japan, Through the looking glass).

Difficile de ne pas voir de ce point de vue une grande proximité entre les Moga et les caractéristiques évolutives du Japon. Comme les Moga, et pendant longtemps, « les Japonais ont agi en chasseurs-cueilleurs, prélevant ce dont ils avaient besoin à la surface de leur environnement » (Pelletier), et comme les Moga, le Japon non plus « on ne peut le ranger dans la séquence habituelle “chasseur/cueilleur - tribal - paysan - industriel”, car il était tout cela à la fois jusqu’à une époque récente » (Alan MacFarlane, p.74).

Imaginer un village sans agriculture n’était donc pas qu’une façon bien pratique pour occuper plusieurs dizaines d’heures les joueurs à rassembler champignons, cornes de kelbi ou poissondors. Ce faisant, les développeurs convoquaient peut-être inconsciemment des traits millénaires du schéma évolutif de leur pays.

*Sa petite taille (une des premières conséquences de la domestication d’une espèce) et sa peau glabre pourraient être le signe d’une domestication ancienne et d’un long travail de sélection de la part des éleveurs. Comme le riz et comme les laitages, Poogie a sans doute été vendu au village par un commerçant (l’apparition divine n’étant cependant pas à écarter).

** J’ajoute ici le paragraphe intermédiaire, passionnant mais la citation était trop longue :

« Entre 1600 et 1850, alors que le travail de la terre et riziculture s’intensifient, les Japonais ont systématiquement éliminé deux des technologies fondamentales qui ont révolutionné l’agriculture il y a environ 10 000 ans, inaugurant la première civilisation paysanne : la roue et de les animaux domestiques. Ils connaissaient la brouette chinoise, mais n’ont vu aucun intérêt à l’importer ou à l’améliorer. Ils connaissaient aussi les chariots et les meules. Pourtant, c’est à peine s’ils les utilisaient. Presque tout était transporté à dos d’homme. »

Alan MacFarlane a mis en ligne bon nombre de ses études. Pour ce qui intéresse ce post deux pdf sur les animaux domestiques au Japon et un autre sur la « chaîne excrémentale » : le fumier nécessaire aux cultures n’étant plus fourni par les animaux, les Japonais ont développé durant des milliers d’années développé un système technique et économique complexe pour exploiter les déjections humaines.

Commentaires

:O

C’était très intéressant, surtout que je n’y connais pas grand chose en néolithique japonais (si l’on peux l’appeler ainsi). Et comme d’hab, je n’aurais sans doute jamais pensé à ce genre de questions en jouant à MonHun :D. (tu m’épates)

Raaaah, c’est du bon, encore une fois!

Et tu mets le doigt sur un des paramètres majeurs de l’incompréhension entre les développeurs Occidentaux et Japonais, le système de valeurs.

Quand la narration et l’écosystème du jeu reposent sur des fondamentaux de ce type, et non sur des principes capitalistes, il y a tout un tas de concepts qui passent au-dessus des devs et éditeurs occidentaux. C’est pourtant des principes qui existaient de notre coté du monde au Moyen Âge et avant et qui font beaucoup du succès de la littérature médiévale-fantastique et des contes en général.

On a perdu prise avec ces concepts dans notre vie de tous les jours alors que pour les Japonais ils sont encore très présents.

Superbe article.

@Pixoshiru : attention toi, tu fais du racisme subtil inversé là.^^

Mais j’espère bien que tu as raison, sinon j’ai (encore) écrit des pages sur un présupposé faux et je vous ai fait perdre votre temps. :)

@Morolian : je n’y connaissais rien non plus, et puis au hasard d’une vidéo de MacFarlane sur l’abandon de la roue et des lectures…

Génial !

Hmm intéressant.

Ceci dit, mon message était un jugement de contenu, pas de qualité. Je continue de penser que beaucoup de RPG japonais sont ultra lourdingues dans leur écriture et leur narration.

Le point que je voulais faire passer c’est que les valeurs transmises ne sont pas les mêmes. On pourrait même aller plus loin et se demander à quel point ça n’influence pas le gameplay autant que la narration ou le contexte du jeu, cette idée d’honneur comme ressource.

@reyda : merci, et c’est cool de te revoir ici !^^

@Pixoshiru : désolé pour ma pirouette sur Hutchinson, en fait durant la rédaction c’est un reproche que je me faisais à moi et qui me restait en tête, je voulais pas travestir le sens ton commentaire.

Le champ de recherche que tu proposes est en tout cas passionnant, je serai à l’affût de tes découvertes et j’essaierai d’y prêter attention aussi.

- Je tords un peu encore ce à quoi tu pensais mais par exemple, je pense qu’on s’est beaucoup mépris sur la scatophilie dans les séries japonaises :

plutôt qu’une fixation sur le stade anal comme on a l’analysait (hum) nous, je me demande par exemple si Arale qui se balade avec des matières fécales au bout d’un bâton -métier/occupation attestée historiquement là-bas - n’était pas drôle/émouvant pour un esprit japonais (outre le comique de répétition) pour tout ce que cela évoquait d’un mode de vie daté ou campagnard, surtout pour des urbains.

Génial ! Jamais joué à Monster Hunter Tri, mais l’article est super intéressant :)

Article passionnant ! Moi qui suit dans le milieu de l’archéologie, de la paléontologie et de toutes ces saletés, j’apprécie beaucoup ton travail de recherche ! Tu cites Demoule, Vigne et autre, de grandes références dans le domaine, qui prouve la qualité de ta recherche biblio :)

Un léger petit éclairage, en revanche : quand tu dis

Il faut quand même préciser que le développement ne suit pas un mode linéaire du plus simple au plus complexe, et que les sociétés ont subi des évolutions diverses et buissonnantes selon les cas. Je n’ai plus les exemples en tête, mais il me semble qu’on connait des sociétés avec agriculture mais sans élevage, ou l’inverse, de même qu’on en connait avec une certaine maitrise des métaux mais sans certains autres acquis connus par des sociétés contemporaines. On a aussi des exemples dans le registre fossile de sauts assez importants (pouvant être dû à des biais dans les fouilles, en toute logique) entre différentes technologies, sans certains stades intermédiaires connus ailleurs.

Mais peu importe, c’était passionnant, bravo !

Tu as raison, je modifierai l’intro, je voulais dire que naïvement on pense que c’était partout comme chez nous.

Pour les sociétés avec agriculture mais sans élevage, Levi-Strauss parle de l’Amérique dans Race et histoire : « En Europe, l’agriculture et la domestication des animaux vont de pair, tandis qu’en Amérique un développement exceptionnellement poussé de la première s’accompagne d’une presque complète ignorance (ou en tout cas, d’une extrême limitation) de la seconde. » C’est un peu vieux, pas très précis et Levi-Strauss n’est pas un spécialiste mais bon… J’ai lu ailleurs que la domestication était limitée et tardive au Pérou aussi, vers -4000 pour le lama entre autres.

Non, très bon exemple que celui de Levi-Strauss :)

C’était justement ce que j’avais en tête : maîtrise de l’agriculture associé à une économie de chasse majoritaire à côté.

Bon travail :D

Je me demande toujours dans quelle mesure les développeurs ont pensé aux analyses faites a posteriori de leurs jeux.

Je veux dire par là : tout ce que A met en évidence dans le billet, l’ont-ils inclus à dessein, consciemment, ou est-ce seulement le fruit de plusieurs influences, dont certaines historiques ?

PS : question HS avant que j’oublie : y-a-t-il un lien entre Game B et GMB de Canard PC ?

@AAA : Nope. J’ai jamais travaillé pour la race supérieure des joueurs pécé v___v

Pour ma part, je pense que très peu de choses sont réfléchies dans les jeux. Tout est fait à l’arrache par des gars qui vivent leurs rêvent en se faisant fouetter par le marketing. L‘a posteriori c’est surtout des patches 5 minutes après la sortie.

@AAA : je te dirais comme pour n’importe quelle oeuvre, que je ne sais pas si les développeurs y ont réfléchi ou pas, mais que finalement ça n’est pas si important.

Quoi j’esquive.^^

C’est la première fois que je prends de venir par ici, et je dois dire que je trouve ton approche des sujets que tu abordes particulièrement intéressante. Tracer des parallèles réfléchis et censés entre différents jeux vidéo et des thèmes de société et de culture variés est un art que tu maîtrises à merveille, je tâcherai d’en prendre de la graine.

En ce qui concerne Monster Hunter et la culture Moga, il me semble qu’il existe un autre aspect essentiel de ce petit village côtier : la pêche et son commerce, sur lequel il semble reposer entièrement. C’est d’abord visible directement au niveau du décor, les petites embarcations de pêche abondent sur les pontons, et puis en terme de mécanismes de jeu : la vie du village et le rationnement des ressources mises à disposition du joueur dépendent d’un cycle quotidien : c’est ainsi qu’on se retrouve à aller voir la poissonnière, à passer des commandes auprès du capitaine et à récolter tout un tas d’objets pendant qu’on va tailler le bout de gras avec des wyverns. A cause de ces derniers, la mer est un terrain de chasse naturellement plus accueillant, et il peut sembler normal que la vie du village s’organise autour de la pêche et de son commerce - le village pêche dans des quantités bien plus larges que ses propres besoins grâce à l’abondance de poisson dans ses eaux, faisant de cette activité le moteur principal de son économie. C’est ainsi ce commerce qui permet éventuellement au forgeron de se retrouver avec des ressources et des compétences relatives à un niveau de civilisation bien plus avancé que les Moga. Si un jour la pêche venait à perdre son abondance, l’économie du village s’effondrerait et on assisterait à une petite exode rurale, la forêt trop dangereuse et la géographie montagneuse de l’archipel rendant difficile une alternative agricole. Ou les Moga se tourneront vers un mode de vie troglodyte dans les cavernes abondantes et sûres des îles, une approche que leurs ancêtres semblent avoir adoptée au vu des ruines de certaines zones de chasse, je pense notamment aux cascades à l’embouchure de la mer au Nord de la carte qui abondent de tunnels trop bien découpés pour être naturels.

Ta remarque sur les Felynes me fait penser à quelque chose de totalement différent, au vu du nombre de Felynes sauvages qu’on peut croiser dans la nature le parallèle avec des tribus autochtones et l’esclavage est vite fait. En plus, les Felynes noirs sont ceux qui te détroussent à la première occasion, ce qui implique qu’il y a différentes castes même chez les Felynes, du racisme dans le racisme, hum… Il y aurait aussi de quoi faire en terme de religion et poussant ta comparaison avec la culture japonaise plus loin. Les pratiques Moga renvoient à un culte animiste quasiment copié-collé sur le shintoïsme japonais (la statue sous la cascade, les valeurs traditionnelles proches de la Nature et du maintien de son équilibre), à ça près que les esprits de la Nature sont un poil plus concrets et violents dans cet univers. C’est tellement gros que je suis persuadé qu’il y a bien une part de parallèles volontaires dans tout ça.

Désolé pour le commentaire interminable, et merci pour ce fort joli papier ;)

Bienvenue sur le site. :)

Comme tu n’as pas commencé avec le plus digeste, je suis assez soulagé que ça t’ait plu. :D

Merci pour les aspects que tu soulèves, c’est vrai que ce serait des angles assez féconds.

L’article a un bout de temps maintenant, du coup j’ai jeté mes notes, mais pour les Felynes j’avais pensé m’orienter un temps vers les Burakumin, les Hinin et les Aïnous. J’ai abandonné, faute de documents, même si ça me reste dans un coin de la tête. J’aimerais bien un de ces jours en faire quelque chose, mais ils sont aussi introuvables dans les jeux (Nakoruru à part) qu’invisibles dans la société japonaise j’ai l’impression.