Sound Voyager

Par Game A le 9 janvier 2008 - Now playing5 minutes

À la première écoute, les yeux fermés, on pense 1986. Out Run. Des nappes de synthé languissantes comme des vagues sur une plage de sable blond, une belle voiture, des kilomètres d’asphalte.

À la deuxième, on dit non, pas tout à fait Out Run… On cherche ; cette boite à rythme un peu guerrière au milieu du morceau ressemble un peu à celle d’Afterburner (1987, Sega aussi), mais la ligne de téléphone coupée que l’on entend à la fin du premier tiers du morceau, comme un signal de vacances… non, ça ne correspond pas.

Encore une écoute…

Ça y est ! Cette musique semble tout droit sortie de Power Drift, de Sega aussi (1988) ; la course C par exemple, avec sa musique, Silent Language.

Toujours avec des voitures, toujours avec des belles plages, des palmiers et des couchers de soleil.

Allez, vous pouvez bien l’écouter une dernière fois, moi je n’arrête pas depuis 3 semaines.

Laissez les racines des palmiers plonger profond dans votre tête. Vous pressentez leurs feuilles qui s’épanouissent ? L’horizon se dégrade-t-il de l’orange au violet ?

Alors vous pouvez ouvrir les yeux.

Devant vous, Metal Black, shoot ‘em up horizontal de Taito, sorti en 1991 (et repris dans Taito Legends 2).

La musique n’est pas de Hiroshi Miyauchi, le génie des productions Sega citées plus haut, mais de Yasuhisa Watanabe (Yack.), membre jusqu’en 2000 de Zuntata, équipe interne de Taito.

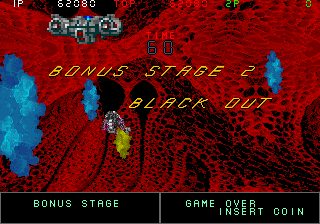

Cette musique accompagne le second stage bonus du jeu, où la vue devient exceptionnellement subjective : devant vous une caverne organique et des monstres informes.

Déçu par le spectacle ? Le retour à la réalité est difficile ? (Ironiquement, le morceau s’appelait Non-fiction.)

C’est exactement l’état d’esprit qui convient à la situation : en 2052, des hordes extra-terrestres ont ratissé la planète grâce à leur technologie supérieure. Les palmiers ont disparu.

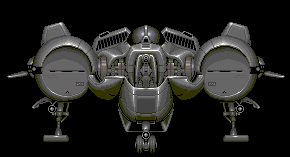

Peu de choses ont survécu à l’invasion d’ailleurs. Les dessinateurs industriels, par exemple, ont tous péri : votre vaisseau, le Black Fly, est le plus laid de l’histoire du shoot ‘em up : il a un goitre.

Heureusement quelques scientifiques ont survécu, et sont parvenus à rétro-ingénier l’armement ennemi pour exploiter la même source d’énergie (des sortes de brins d’adn multicolores flottant dans l’air).

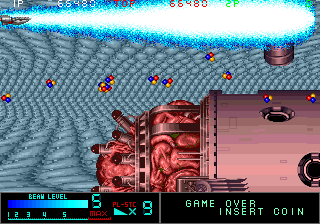

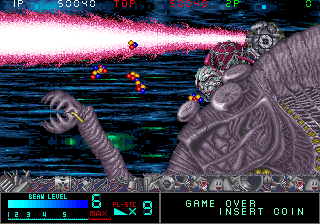

Ces brins d’adn alimentent un laser (4 niveaux d’accumulation), convertible en gros rayon ou en nuée d’éclairs. À part ce laser, rien d’autre ne vous aidera : pas de tir pour couvrir les arrières, rien pour tirer en diagonale, de bombes air-sol, etc. Avec Metal Black, oubliez 15 ans de raffinement du shoot ‘em up.

Ne croyez cependant pas que le jeu est mauvais. Au contraire, malgré son absence de sophistication, Metal Black est incroyablement attachant. C’est qu’il a le charme de ses imperfections, l’attrait des brouillons, du travail raturé, abandonné puis repris, comme Les aventures de Moktar et Titus the fox, Super Mario Bros 2 et Doki Doki Panic : sous chacun d’eux, en palimpseste, un autre jeu est encore en dépôt, parfois palpable. Ainsi, sous Metal Black, c’est un Darius qui se cache.

Du Darius III avorté, Metal Black a conservé peu de traces : le jingle avant l’arrivée d’un boss (mais pas l’inscription “Warning”) et beaucoup d’ennemis aquatiques, dont un proto-Titanic Lance tout moche.

Le projet Darius III abandonné, renommé Project Gun Frontier II sans plus de rapport avec Gun Frontier I, il a fallu noyer le poisson, éponger l’univers aquatique par des retouches grossières et remplir les vides. C’est l’autre charme de Metal Black : avoir été complété par un peu n’importe quoi (Giger, des clones, des robots, l’ADN, etc).

Les sprites sont affreux, défigurés pour faire oublier leur lointaine ascendance, sans cohérence graphique, et avec des patterns parmi les plus misérables que j’ai vues : prenez ceux-là, qui se déplacent en groupes ; ils arrivent, stoppent, tirent toujours à 45 degrés puis repartent. Ou lui, une sorte de ver qui n’apparaît qu’une fois dans le jeu, si minable qu’on le délaisse jusqu’à ce qu’il vous écrase entre le plancher et le plafond qu’il a fait se rejoindre.

À gauche, simili Titanic Lance, boss poissonneux sur plusieurs écrans. À droite les fameux tirs à 45°.

Enfin il y a celui-là, le boss le plus laid de l’histoire, un truc arachnéen qui va et vient en déplaçant une grosse boule tirant des lasers, le long d’un monstre (l’article wiki us parle d’opabinia…) qui prend la moitié de l’écran et ne fait rien, sinon agiter un truc avec des dents pour charger le super tir du boss. C’est à vivre.

Tout n’est pas manqué heureusement. Vous savez déjà que la musique, constamment décalée, jamais totalement adaptée à la situation, est parfois magnifique.

Il faudrait aussi parler des effets psychédéliques continuels et souvent laids (explosions des boss, arrière-plans, combats de super tirs entre les boss et votre mouche noire - essayez, c’est amusant) et de certains moments incroyables, comme le deuxième niveau et sa surprise finale - non je ne vous dirai pas quoi.

En tout cas, je vous dirai de l’essayer fissa. Il est court, 6 niveaux, et mérite les 20 minutes que vous y passerez - les continues sont infinis.

Metal Black est un jeu rare.

Rare parce que ni bon, ni mauvais - seulement de mauvais goût.

Rare parce que derrière le métal sans valeur, on pressent une transmutation alchimique ; derrière la vilaine petite mouche, on croit apercevoir un animal aussi noble que la vipère.

Rare enfin parce que ce jeu parvient, alors que la terre est détruite et que vous êtes englué dans un boyau saumon infesté de monstres violets, à réveiller votre goût des belles choses, et votre mélancolie des palmiers.

Commentaires

Deux autres morceaux tirés du même jeu...

Parce que je suis inculte (et que je ne serai certainement pas le seul) :

palimpseste, nom masculin Sens Parchemin manuscrit dont on a effacé le texte pour en écrire un autre.

Pareil, je l'ai appris exprès pour cet article u_u;

Woah, c'est réussi comme article musical ! C'est fou toutes ces musiques midi qui nous ont marquées (le premier niveau de Ninja Warriors/Double Dragon/ Kid Icarus, le stage de Ken, la neige dans PCKid 2) et qui ont plus formé notre oreilles que les Radios moribondes de province.

A la douce époque de la PC engine GT, je me mettais les musiques de Burning Angels depuis le sound test pour faire dodo. Ca faisait cher le baladeur, mais bon...

J'ai un peu honte de le dire, mais à l'époque, on utilisait le Sound Test des jeux de Megadrive (d'ailleurs le Sound Test n'existe plus. Why?!) pour nous servir de bande son et on composait des chansons dessus. On était un groupe de meuf, toussa. La K7 a mystérieusement disparu...

Ha les moments de geekerie adolescente... Pour moi ça a été de refaire d'oreille, au piano, la longue musique happy ending de Phantasy Star IV. <_<

Bande d'incultes, moi je le savais !

Ha ! Ha !

J'ai oublié de dire le plus important: très bon article.

J'ai connu taito tardivement, et j'aime bien leurs jeux.

Si d'aventure quelqu'un était intéressé par Taito Legends 2 PS2 pour jouer à Metal Black, un bug de prog fait que le joueur ne peut pas concentrer le tir de sa super attaque, donc prudence.

Par contre cette version de la compil propose l'excellent G Darius dans une version très correcte ce qui en soit est un argument suffisant pour motiver son acquisition.

Voili voilou. : )

Ah oui, merci beaucoup de préciser.

Une chose de plus que j'ai oubliée ; les continus étant infinis, ça ne m'a pas gêné... uu

Taito Legends 2 a bien a plein d'autres arguments sinon, dont Cleopatra Fortune que j'aime beaucoup pour les mêmes raisons : super musique et jeu baclé.

J'oubliais l'argument en or : la compilation comprend Elevator Action Returns.