La grammaire vs. les jeux vidéo

Par Game A le 12 juin 2017 - La Vie vs les jeux vidéo(s)13 minutes

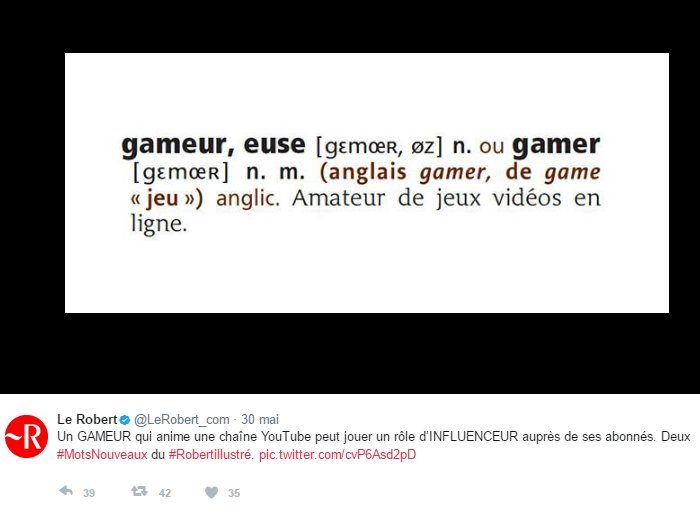

Si les Français sont habitués à un petit encart dans la presse à chaque révision annuelle des dictionnaires, Le Robert a frappé fort il y a deux semaines, en tout cas chez les joueurs.

Principal objet de controverse au détour de la définition d’un des mots intronisés cette année (« gameur »), la marque du pluriel que Le Robert applique à vidéo dans l’expression « jeux vidéos ».

William Audureau y consacre un article très clair au Monde, sur lequel que je m’appuierai pour y poser ma pièce.

Cette petite fâcherie autour d’un -s final au pluriel révèle bien le rapport très complexe de notre nation avec sa langue. Henriette Walter écrivait ainsi que « le Français […] ne considère pas sa langue comme un instrument malléable, mis à disposition pour s’exprimer et communiquer. Il la regarde comme une institution immuable, corsetée dans ses traditions et quasiment intouchable » (Le Français dans tous les sens, 1988).

Autant dire que lorsque l’affront provient d’un éditeur de dictionnaire renommé, il est comme aggravé, le dictionnaire servant de pierre angulaire à l’édifice grammatical.

Cette impression de pérennité lumineuse de la norme orthographique sur laquelle les Français comptent, on la retrouve bien dans la règle actuelle telle qu’elle est résumée par W. Audureau :

D’un pur point de vue linguistique, il est historiquement erroné : « vidéo » n’est pas un adjectif mais un composé savant (comme dans « vidéojeu », sa première forme en français), et donc invariable – position du Monde et du Larousse. Plusieurs syntagmes sont formés de la même façon, comme « émission radio » ou « bulletin météo », et ne prennent traditionnellement pas de « s » au pluriel.

Vidéo ne prend pas de -s au pluriel car c’est un « composé savant », « donc » invariable. L’exception n’en est pas une, le connecteur logique l’assure, dormez tranquille, tout est sous contrôle.

On pourra évidemment chercher en vain dans sa mémoire scolaire la moindre mention de « composé savant » mais ce n’est pas grave, on dormait sans doute à ce moment-là.

On pourrait également se dire qu’« émission radio » et « bulletin météo », les deux exemples appuyant cette règle d’invariabilité, sont plutôt des apocopes (de « radiophoniques » et « météorologiques »), donc des cas un peu différents, et que par ailleurs on trouve abondamment des exemples d’émissions radios ou de bulletins météos un peu partout (y compris sur le site de Météo France), ce qui fait que là aussi l’usage vacille. Quoi qu’il en soit, le bon usage préfère effectivement, « traditionnellement », l’invariabilité.

Prenons le Bon Usage justement, une des grammaires françaises de référence, d’abord rédigée par Maurice Grévisse, désormais révisée par André Goosse depuis la mort de son beau-père.

Goosse consacre une entrée dans son index depuis la 13e édition du bouquin (1993) : il classe « vidéo » parmi les adjectifs occasionnels et se contente d’indiquer qu’on peut le considérer comme « élément de composition » et qu’il est invariable.

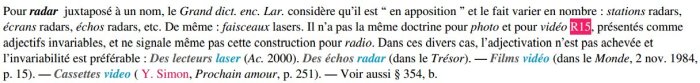

Dans sa 14e édition (2007), la classification change légèrement. Vidéo n’est plus considéré comme élément de composition (dans lequel il inclut toutefois radio par exemple, pris comme une réduction de nom) mais parmi les noms ou syntagmes nominaux employés adjectivement dont « l’usage n’est pas fixé ». Voici ce qu’il en dit, sachant que le paragraphe n’a pas changé depuis (la 16e édition est parue en 2016) :

La notice est intéressante parce qu’elle signale le caractère hautement discutable (dans le sens qui prête à la discussion) de la « norme » grammaticale : on « considère », on note la coexistence de « doctrines » différentes et on préfère certains usages. Bref la grammaire, du moins telle qu’envisagée par les grammairiens eux-mêmes, n’est pas cette institution immuable que les novices imaginent et peut s’avérer très nuancée, voire hésitante.

D’après Goose, si vidéo ne prend pas de -s au pluriel, c’est que « l’adjectivation n’est pas achevée et l’invariabilité est préférable. » Parlant d’inachèvement, il évoque donc un processus qui, parvenu à son terme, aboutira à l’adjectivation complète, période où il faudra écrire jeux vidéos sans ciller car « dans ce cas les mots varient ».

C’est d’ailleurs ce qui est arrivé à radar dans l’expression « écrans radar(s) », sans provoquer ni levée de boucliers, ni gangrène du génie linguistique national : longtemps « traditionnellement » invariable, il est désormais variable en nombre, y compris au Monde qui le refuse actuellement aux « jeux vidéo » et aux « bulletins météo ». Le mot provenait pourtant non seulement de l’anglais mais était en plus un acronyme, comme quoi rien n’est jamais perdu.

« Jeux vidéo » n’est donc pas invariable par une règle « historique » qui s’appliquerait depuis les âges farouches. Il n’y a là aucune tradition millénaire à protéger. Simplement, André Goosse, grammairien émérite, 90 ans à la parution de la dernière édition du Bon Usage, considère que non, ce processus n’est actuellement pas assez avancé pour un mot étranger à l’usage encore trop « occasionnel » (pourtant augmenté d’un accent aigu qui n’a rien de latin ni d’anglais).

Ce raisonnement est intéressant parce que Goose ignore superbement les explications généralement invoquées par ceux qui justifient l’absence de marque de pluriel, en particulier la plus fréquente : vidéo ne prendrait pas de -s car ces jeux se pratiquent via un signal vidéo ou un écran (des jeux mais toujours un même médium).

On peut classer dans cette école ceux qui écrivent un porte-avions ou des gratte-ciel, pour la raison que ce navire est destiné à porter des avions, ou que ces immeubles grattent toujours le même ciel. Le sens justifierait une exception par rapport à la norme générale qui attend -s ou -x au pluriel (même si l’idée que ce qui prime n’est pas ce qui compose le mot mais ce qu’il désigne – le fait qu’il n’y ait qu’un seul porte-avion ou plusieurs gratte-ciels – est tout aussi logique, choix d’ailleurs prescrit par les rectifications orthographiques de 1990).

À condition de toujours garder en tête que ce n’est pas la raison pour laquelle les grammairiens proposent l’invariabilité, on peut après tout se contenter de cette explication. Et d’ailleurs, allons plus loin dans cette quête de précision et poussons ce type de logique grammaticale à son terme : convenons selon cette même règle qu’il faudrait écrire jeux vidéo quand on joue sur PS4 mais jeux vidéos quand on joue sur Wii U puisque deux signaux différents sont générés, sur deux dispositifs distincts.

Ce serait évidemment plus délicat pour la DS et la 3DS : il faudrait vérifier combien de signaux différents sont générés sur leurs deux écrans (un seul affiché sur deux écrans ou bien deux sur deux écrans ? Et pour la 3D ? s’agit-il de deux signaux distincts affichés sur le même ?). Dans ces cas-là on se repose en général sur le consensus de l’usage, mais dans la mesure où la communauté n’a déjà pas été capable de se décider sur le genre masculin ou féminin de Game Boy et Game Gear en 30 ans… On voit de toute façon les limites logiques de ce type de raisonnement qui ignore la dimension d’arbitraire au cœur de toute langue et de toute règle, et qui, sous couvert d’une prétendue possibilité d’adéquation entre le réel et le langage, pousse à la faute en laissant une trop grande part à l’interprétation.

Résumons : jeux vidéo n’est ni l’application d’une règle clairement définie et ancestrale, ni la conséquence d’une nuance de sens. L’exception « jeux vidéo » n’est pas un trésor de la langue à protéger, c’est un cas particulier à vocation temporaire.

Beaucoup de joueurs la chérissent pourtant, cette exception, au point de s’offenser du choix du Robert. Comme le note W. Audureau dans son article, témoignages à l’appui, « pour de nombreux joueurs et joueuses, ce pluriel est perçu comme une forme de mépris envers leur passion. »

Ainsi donc des joueurs se sentiraient froissés par cette marque du pluriel qu’ils prennent pour une erreur et un manque de considération. Le contre-sens est manifeste : c’est faire dire à une évolution orthographique l’exact inverse de ce qu’elle signifie réellement !

En effet, « jeux vidéos » avec un -s, c’est au contraire signifier que la pratique et l’expression qui la désigne sont devenus assez fréquents et acceptés socialement pour ce mot étranger soit entièrement intégré au français et à ses règles grammaticales. S’en plaindre, c’est prendre un adoubement pour une marque d’infamie : accorder grammaticalement vidéos, c’est aussi lui accorder symboliquement une normalité sociale.

Source des images : Cjuentin Dealabs et un magasin de jeux vidéos dans le 04.

Source des images : Cjuentin Dealabs et un magasin de jeux vidéos dans le 04.

De toute façon, regardons les choses en face. La lutte pour le maintien de l’exception est très mal engagée. C’est presque un combat d’arrière-garde : une bonne partie, si ce n’est la majorité, des Français ignorent cette exception (il suffit de comparer les occurrences sur la toile entre jeux vidéo et jeux vidéos pour s’en convaincre). Plus important, parmi cette foule de francophones, beaucoup sont des joueurs (voilà pour l’argument du mépris qui en prend un coup).

Or, si l’on suit ceux qui prônent la conservation de cette exception, il faudrait donc considérer comme fautifs une majorité d’emplois (et alors même que ceux qui défendent l’exception se trompent de règle à appliquer). À se demander qui méprise qui, d’autant que cette bizarrerie aboutit à diviser une communauté (les vrais, les Justes, qui connaissent l’anomalie et ceux qui l’ignorent et accordent).

Comme l’a relevé le sociologue Manuel Boutet, « comment expliquer après ça que, “mais non, le jeu vidéo n’est plus illégitime et méprisé” ? ».

La question du mépris social méritait cependant d’être posée. Le jeu vidéo n’a clairement pas la même légitimité sociale que d’autres pratiques de loisir culturel (film, musique, livre…). Néanmoins, dans ce cas précis, le contre-sens se poursuit, surtout venant d’un sociologue : on semble évacuer le fait que la langue (écrite à plus forte raison) est un système de hiérarchisation et de distinction sociales.

Le bon usage est toujours celui défendu et maîtrisé par l’élite. Pour Vaugelas (un des plus illustres grammairiens du français moderne) il provenait de « la plus saine partie de la Cour » (Remarques sur la Langue française, 1647) ; pour l’Académie française, encore plus radicale, la difficulté orthographique « distingue les gents de lettres d’avec les ignorants (et les simples femmes) » (Cahiers de Mézeray, 1673).

En guise d’élite, il s’agit ici d’une frange conservatrice des joueurs (ceux qui connaissent la règle) et de la population (qui n’a pas forcément une considération automatique pour le jeu vidéo) qui connaît assez les bizarreries du français pour refuser un aménagement de ce qu’elle a pris la peine d’apprendre. C’est eux que Bernard Cerquiglini met sous la bannière de l’Écrivain* dans « l’opposition historique constante » qu’il voit à l’œuvre en grammaire, face au « Savant [qui] pousse à la réforme » (Le Roman de l’orthographe - Au paradis des mots, avant la faute 1150, 1996).

Dans cette lutte cependant, le seule fonction de cette anomalie est sans doute aussi creuse que son -s manquant : distinguer ceux qui savent écrire l’expression « correctement » (quitte à se méprendre sur la règle, j’insiste) de ceux qui l’ignorent, y compris parmi les joueurs eux-mêmes. Qu’y gagnent les premiers ? Sentiment de surclassement ? Fierté ? Le gain est bien faible s’il fait basculer des millions d’emplois dans la faute.

Les raisons de remercier Le Robert par contre sont plus nombreuses et plus solides.

Tout d’abord, si la proposition de l’éditeur s’impose, elle nous permettra, à nous qui connaissons la règle actuelle, d’étouffer cette pauvre petite chose enfouie qui veut montrer qu’elle a bien travaillé à l’école. D’assouvir encore et toujours son besoin de bons points, de reconnaissance et de distinction qui peut se nicher jusque dans cette règle marginale.

Admettre ce -s, c’est au contraire préférer que la langue soit employée pour réunir plutôt que pour classer et rejeter. En ce sens, on peut lui trouver sans trop forcer une dimension démocratique. La grammaire n’a plus à laisser dans la faute une majorité de locuteurs, ni à justifier la domination d’une élite (qui, parce qu’elle fixe l’usage selon ses propres codes et valeurs, a toujours une longueur d’avance dans sa maîtrise). Admettre la variabilité de vidéo, c’est aussi arrêter de stigmatiser ceux qui ont au moins fait l’effort d’accorder un nom et ce qui lui tient d’adjectif, ce qui n’est pas plus mal.

Évidemment, ceux qui ont défendu cette exception auront un deuil multiple à faire, de leur vision conservatrice de la grammaire en premier lieu. Mais qu’ils se rassurent : la respectabilité ne pouvait provenir de la conservation d’une scorie orthographique qui ne signalait rien d’autre que la rareté d’un emploi quand il était effectivement rare. Les joueurs qui militent pour son maintien se la jouent Césaire inventant le concept de négritude. À ceci près que la plupart ignorent sans doute que ce -s absent était une marque de défiance grammaticale ; Césaire, Damas et Senghor n’avaient pas le loisir d’ignorer ce que le mot « nègre » avait de méprisant, ce qui rendait leur démarche bien plus conséquente.

* Dans cette lutte entre la réforme et la conservation, les obtus ne sont pas ceux que l’on imagine, « l’Écrivain [qui] pousse à la conservation » des difficultés de la langue écrite obtient généralement l’appui de ceux qui la maîtrisent le moins (du moins en France, l’idéologie de la langue véhiculée par la grammaire scolaire normative aidant sans aucun doute). Il faut entendre les cris d’orfraies des élèves à chaque rumeur de nouvelle simplification de l’orthographe, alors même qu’ils refusent justement d’en maîtriser les difficultés et les exceptions. Pour justifier ce drôle d’attelage, Pierre Bourdieu avançait que « la transgression des normes officielles, linguistes ou autres, est dirigée au moins autant contre les dominés « ordinaires », qui s’y soumettent, que contre les dominants ou, a fortiori, contre la domination en tant que telle » (Langage et pouvoir symbolique, Seuil, 2001). Jérome Ferrary en produit un témoignage assez amusant dans La Croix :

À ma grande surprise, ils manifestèrent unanimement leur hostilité à toute perspective d’évolution, si minime fût-elle, avec une telle virulence que j’eus l’impression étrange d’être assailli par une meute d’académiciens déchaînés. Je tentai évidemment de faire valoir que, pour autant que je pusse en juger d’après leurs productions écrites, une simplification de l’orthographe me semblait aller dans leur intérêt ; mais, balayant avec mépris ce vulgaire argument pragmatique, ils demeurèrent intraitables – ce qui est, du reste, tout à leur honneur. Les plus exaltés invoquèrent un amour de l’étymologie que je ne leur soupçonnais pas. […]

Dans ces tristes circonstances, je suis heureux et fier d’annoncer que les forces vives de la nation, mes élèves en tête, sont prêtes à se battre jusqu’à la mort pour que nénufar ne se voie pas scandaleusement privé de son ph et qu’ognon conserve son mystérieux i.

Plus d’un an et demi sans mise à jour, deux anniversaires de passés sans un mot. Le temps a passé vite mais c’est une éternité pour un blog. Cet article n’annonce même pas une reprise, ce qui je m’en rends compte n’est pas forcément une bonne récompense pour ceux qui seront arrivés au bout de ce pensum.

Merci en tout cas à W. Audureau qui a bien voulu que je m’appuie sur son article pour commettre ce papier. Dernière chose, il me semble nécessaire pour être totalement honnête de préciser que je ne connaissais même pas l’invariabilité de vidéos en 2006, quand nous avons commencé ce blog avec B - ou alors je venais de l’apprendre.

Commentaires

Que ça fait plaisir de retrouver une note de blog!

Tes longues analyses me fascinent et me plaisent toujours autant.

Je dois avouer que je ne m’étais jamais posé la question de savoir si vidéo prenait un s ou pas. Par contre pour le ‘é’, je me suis toujours demandé. ^^

J’ai toujours supposé que cela venait du latin (et pas de l’anglais), donc je l’aurais peut-être écrit sans accent et sans s.

Je crois que ce qui me fascine le plus chez ceux qui s’offusquent de la présence de ce “s”, c’est que facilement 99% d’entre eux sont incapables de définir l’expression dont ils cherchent à défendre l’orthographe ni ne questionnent l’emploi du mot “vidéo” pour qualifier ce medium bien plus large que ce que son appellation peut laisser penser. Ou l’art de mettre la charrue avant les bœufs.

Je note aussi que c’est l’un des rares cas où ceux qui pointent un doigt accusateur vers une prétendue faute d’accord ne sont pas taxés de grammar nazis par les Internets, ce qui, quelque part, révèle une certaine banalisation de l’élitisme au sein de ce milieu. Mais je diverge.

Et j’attends le prochain article, cela va de soi.

Très intéressant. J’ai appris beaucoup de choses, merci !

Par contre, étonné que tu n’évoques pas l’autre point “en ligne”, même si l’éditeur a déjà répondu à ce point ;)

La force de se créer un propre langage c’est que ça participe à la création d’un groupe d’une communauté. Mais il n’empêche que la maîtrise de l’orthographe c’est la science des imbécile

@Jeudemaf tu y vas fort, et je dirais que ça dépend de l’intention.^^; La grammaire « universitaire » est en tout cas très différente de celle que nous apprend l’école, et la rachète largement à mon avis.

La première intègre totalement l’idée que la langue évolue, qu’il s’agit même de la condition de son existence et de sa survie, et que ça n’a aucun sens (historique, scientifique) de le déplorer, au contraire (cette « plasticité », c’est là tout son génie), la deuxième tend à considérer la grammaire comme un grimoire (c’est le même mot à l’origine), c’est-à-dire quelque chose de sacré et presque de secret dans le sens où ses nuances ne peuvent être maîtrisées que par une certaine élite qui va les protéger.

Après les deux n’ont pas les mêmes objectifs, politique en particulier.

@Rodin J’ai botté en touche pour le reste c’est vrai ! :D La fin de la définition signalait une certaine méconnaissance du sujet effectivement, mais je trouve que ça renforce l’idée que, même pour ceux qui ne connaissent pas trop le jeu et sa culture, la pratique paraît normale, d’où la normalisation de l’accord.

@Lo @Youloute On les repère bien, les commentaires des habitués. ;) Merci de pas avoir perdu l’adresse du blog ! Lo, pour le é, c’était déjà un premier indice d’intégration du mot, parce que tu as raison l’accent n’a rien ni d’anglais ni de latin. Personnellement je suis très étonné du temps qu’il a fallu pour aboutir à une totale adjectivation alors qu’il a été graphiquement si vite « francisé ».

Youloute, je te dirais là qu’il y a matière pour que tu écrives toi-même quelque chose. ;)