Harakiri Panic

Par Game A le 23 décembre 2021 - Fautographie7 minutes

N’ayant rien trouvé de mieux pour étouffer le désir pour quelque chose (en l’occurrence le G&W Zelda qui attend depuis trois semaines, non ouvert, sur une étagère) que l’attiser pour une autre, je naviguais mollement sur un site d’enchère japonais, à la recherche de jeux électroniques méconnus et abordables qui m’amuseraient davantage qu’un Game&Watch qui n’en a que l’apparence. Bref j’ai découvert Harikiri Waiter (Epoch LCD Game).

« Harikiri Waiter », le serveur enthousiaste. Ce n’est sa tonalité anti-existentialiste qui m’a d’abord intéressé (« il joue, il s’amuse. Mais à quoi joue-t-il ? Il ne faut pas l’observer longtemps pour s’en rendre compte : il joue à être garçon de café ») ; j’aimais plutôt l’idée d’un jeu destiné aux enfants où il fallait servir de la bière.

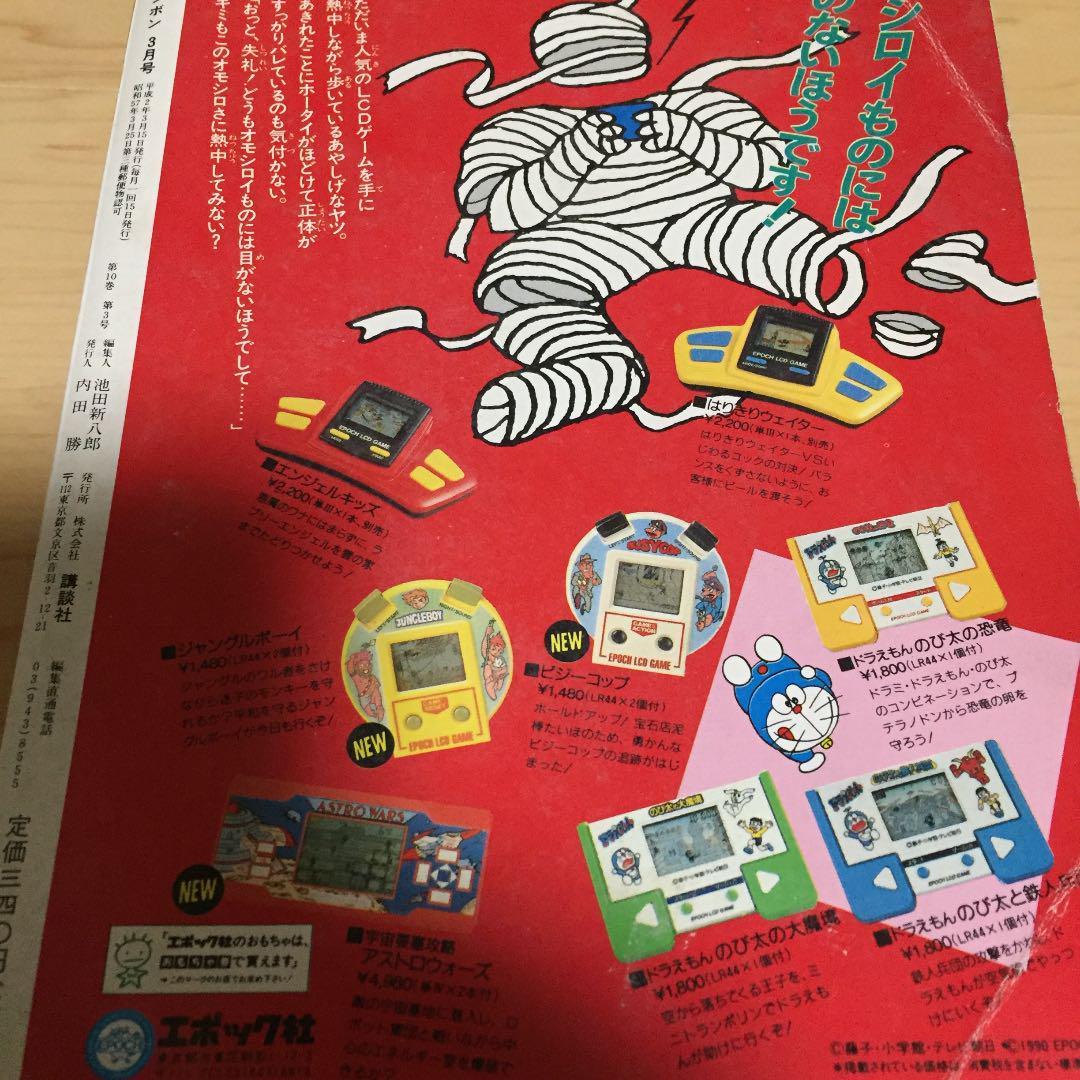

Je dis « pour enfant » d’après cette publicité dans un Comic Bonbon de mars 1990 (qui permet de situer une sortie du jeu courant 89, vu l’absence de “NEW” à côté).

Si la vogue des jeux électroniques était passée au Japon depuis longtemps à cette période, le jeu connaîtra néanmoins une autre sortie, deux ans après, sous un nom plus en rapport avec l’horreur des conditions de travail (Waiter Panic) et une carcasse moins encombrante.

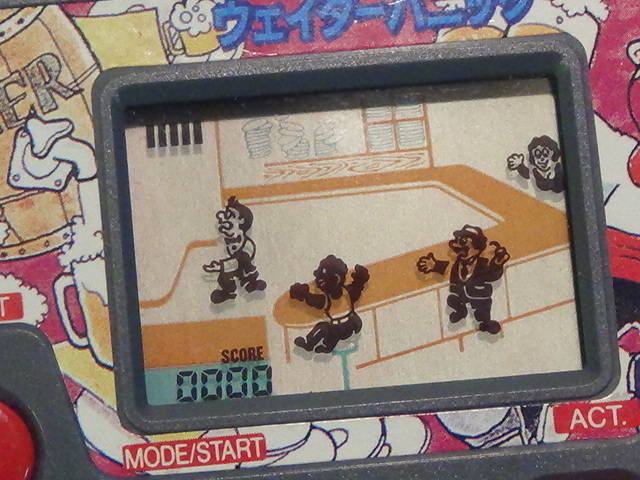

Malgré son titre anglais et ses personnages habillés à l’occidentale, le jeu est resté cantonné au marché japonais. Pourquoi situer la scène à l’étranger alors ? On peut supposer que les concepteurs expriment ici un point de vue sur l’étranger en général, et les étrangers en particulier, leur apparence et leur comportement (qu’un employé puisse se laisser déborder par la vaisselle sale et la lancer dans la salle doit paraître plus plausible si la scène se déroule en dehors du Japon)*.

Sans doute valait-il mieux que le jeu reste dans l’archipel de toute façon : la représentation d’un des clients aurait choqué par son racisme une bonne partie de la population en Europe ou aux États-Unis, et ce dès 89.

On remarquera au passage que le client vient en maillot de corps (ou manches retroussées) et flanqué d’une sorte de casquette de marin, ce qui évoque un métier physique. Coup double, le jeu représente non seulement de manière caricaturale un homme de couleur mais y superpose un racisme de classe : quand il n’obtient pas ce qu’il demande, c’est le seul personnage qui jette violemment un verre. Classe laborieuse, classe dangereuse.

Certains rétorqueront qu’il s’agit d’un jeu en noir et blanc, d’où cette caractérisation sans nuance, qu’il s’agit de caricature innocente, les créatifs japonais étant géographiquement et historiquement loin de ce genre de considérations, et leur pays sans lien contentieux avec l’Afrique, la traite négrière ou la décolonisation. Pour le dire comme John Gillin, directeur du marketing chez Capcom USA, « la culture japonaise était un peu différente de la nôtre, comme notre histoire, et comme leur sensibilité à ce genre de situations. »**

On peut vouloir transposer ce que Fredrik Strömberg appliquait aux classiques de la bande dessinée : « au Japon, le cas de la représentation des Noirs dans les mangas est tout à fait particulier en cela que les dessinateurs du cru n’avaient pour ainsi dire aucun contact avec la véritable population noire. Mais l’influence directe de la BD américaine sur les premiers mangas y causa l’apparition des [stéréotypes américains], “exportés” selon un angle purement visuel, sans connaissance profonde des circonstances historiques qui leur donnèrent naissance. »*** Revenons aux jeux électroniques, qui expriment aussi une indéniable influence américaine, du style graphique rappelant parfois le cartoon jusqu’aux thèmes, qu’il s’agisse d’enrayer l’attaque d’un fort par les Amérindiens ou de guider Mario transportant des bombes pendant la guerre du Viet-Nam.

Les Japonais emploieraient des stéréotypes sans en percevoir la portée raciste, en premier lieu parce que ces clichés discriminatoires ne seraient pas les leurs : comme le souligne John Russel, « une analyse des conventions graphiques et littéraires employées pour représenter les populations noires montre leur ressemblance frappante avec celles qui ont dominé en occident et dont l’influence dans la formation des perceptions japonaises peut être repéré depuis aussi longtemps que le 16e siècle. »***

Cette vision tend cependant à faire des Japonais non seulement des ignorants mais aussi les idiots utiles de l’hégémonie culturelle WASP. Par ailleurs, elle dédouane un peu vite les Japonais, qui avaient beaucoup plus de contacts avec les populations noires (du moins afro-américaines) que Fredrik Strömberg ne semble l’admettre : depuis 1945, les G.I. afro-américains sont présents en masse, l’exemple le plus emblématique étant le 24e régiment d’infanterie situé à Okinawa puis à Gifu de 1947 à juillet 1950 (il est alors déplacé en Corée), entièrement composé de femmes et d’hommes afro-américains.

Les Afro-Américains étaient cependant loin de représenter la majorité des soldats stationnés, contrairement à ce que laissent penser, par exemple, les quelques travaux de Nasu Ryōsuke présentés en ligne sur le site du musée qui lui est consacré (caricaturiste émérite, plutôt anti-militariste et irrévérencieux, Nasu a tenu la rubrique du dessin de presse 50 ans durant au Mainichi Shimbun, journal classé plutôt au centre-gauche).

Ils ne sont évidemment pas représentatifs de tout l’œuvre du dessinateur, et ils ont été produits durant l’occupation militaire du pays, d’où peut-être la violence du propos. Il n’en reste pas moins qu’ils auraient pu être produits par l’extrême-droite occidentale la plus hargneuse et la plus consciente de ses choix et de ses effets : les soldats afro-américains y sont représentés nus et monstrueux, en tout cas libidineux et affublés d’un bérét qui ne manque pas de figurer deux cornes. Pourquoi choisir en priorité des soldats noirs de peau pour désigner l’armée des USA sinon que cela représente, dans l’esprit de l’artiste ou du public qu’il vise, une attaque supplémentaire ? On voit que dans leur façon de sélectionner le plus à charge parmi la gamme de stéréotypes dont ils ne disposeraient que « selon l’angle purement visuel », les artistes japonais se montrent curieusement talentueux****.

Il serait hasardeux d’interpréter trois dessins sans autre note d’intention. Le dessinateur avait-il conscience de leur charge discriminatoire ? Le vice n’est-il que dans mon oeil ? On imagine mal en tout cas la moindre véléité politique ou polémique dans un jeu à destination des enfants japonais : comment pourraient-ils la saisir ? Tout au plus peut-on être sûrs que les concepteurs du jeu ont representé le monde tel qu’ils pensaient qu’il était. Cela n’absout évidemment rien : c’est ainsi que les clichés perdurent à travers les générations et traversent les frontières, lovés à bas bruit, mais toujours aptes à révéler leur toxicité.

* De fait il y a très peu de jeux électroniques qui s’inspirent directement de la vie quotidienne au Japon ; on peut citer quelques contre-exemples chez Bandai : Daijishin (retenir ustensiles et meubles durant un tremblement de terre) ou Rush Hour (empêcher les chutes d’usagers sur la voie des rames de métro qui dégueulent de passagers).

** Matt Leone, « Street Fighter 2: an oral history » (Polygon, 2014), entretien dans lequel Gillin fait référence à la cinématique d’introduction de SF2 : elle « montrait deux personnages qui s’affrontaient. […] L’un était blanc, l’autre noir, et ils se battaient l’un contre l’autre. Et puis vous réalisez que la foule entière qui les entoure est blanche. Alors vous avez tous ces blancs, dont celui qui affronte le seul noir de la scène et qui lui colle un direct au menton, et ce noir s’effondre sous les hourrahs de la foule… L’homme qui m’a écrit la lettre était afro-américain, et il était consterné par les sous-entendus racistes de la scène. Quelque part c’était amusant car je n’y avais jamais prêté attention, mais j’ai regardé une nouvelle fois, et là ça a fait clic. »

*** Fredrik Strömberg, La propagande dans la BD, Un siècle de manipulation en images, Eyrolles, 2010, pp. 20-21. John Russell, « Race and Reflexivity: The Black Other in Contemporary Japanese Mass Culture », Cultural Anthropology 6, no. 1 (1991), p.4.

**** On peut certes imaginer que Nasu, comme les mangakas depuis Tezuka jusqu’à Toriyama (et dont les éditions comportent presque toutes une adresse de l’éditeur assurant de l’humanisme des dessinateurs) et pourquoi pas le dessinateur en charge du jeu chez Epoch, ne visaient pas à hiérarchiser la menace étrangère (les GI Afro-Américains pires que les autres soldats américains) mais à varier au maximum les physiques de leurs personnages et/ou à exprimer une altérité maximale entre les Japonais et les autres.

Les images proviennent de diverses petites annonces.

Commentaires

J’aime beaucoup cet article, au lendemain de Noël où depuis toujours j’ai l’impression que l’on déballe et profite de nos nouveaux cadeaux vidéo ludique

Très intéressant en tout cas. Il y a également le contexte temporel, où dans les 80 et début 90, les clichés racistes étaient encore très présents partout dans le monde.

Avec 1 jour de retard, joyeux Noël la manette !

Merci pour cet article cher A !

Concernant la représentation des afro-descendants (ou de personnages perçus comme tels), Viz Media avait apporté une modification à Mr Popo dans la version US de Dragon Ball en 2004 en diminuant la taille de ses lèvres.

https://www.daizex.com/general/ask/…

Le même personnage est passé du noir au bleu dans la version de DBZ Kai diffusée par la chaîne 4Kids, aux US toujours.

https://teamfourstar.fandom.com/wik…

Pour en revenir à la vision qu’avaient les japonais des noirs durant la 2nde Guerre Mondiale mais aussi après, Kenzaburō Ōe a publié la nouvelle Gibier d’élevage / 飼育 en 1958, l’histoire d’un soldat afro-américain fait prisonnier par les habitants d’un village qui le traitent comme une bête sauvage.

A noter que Nagisa Oshima en a tiré un film en 1961 (que je n’ai pas vu).

Merci à tous les deux et joyeux Noël aussi :)

Mon intention était pas de gâcher vos jeux en tout cas.

Merci pour le titre Youloute, je vais me le trouver ! Le résumé est glaçant…

Pour raconter la cuisine de l’article, la deuxième partie est basée pour une bonne part sur un machin de 70 pages entrepris depuis l’article sur Last Blade et qui sera sans doute jamais finalisé. Comme c’était complètement dans le thème, je me suis dit que bon, autant l’exploiter un peu. Bref tout ça pour dire que j’avais croisé Kenzaburō Ōe dans mes recherches (ses conférences sur l’esprit du Yamato), ça ne m’étonne presque pas de le retrouver là.

Passionnant comme d’habitude, merci pour ce cadeau de Noël (un nouvel article par an, au moins !) et bonnes fêtes à La Manette !! <3

Merci beaucoup, bonnes fêtes aussi !

Peut-on considérer que j’ai 4 ans d’avance avec les posts précédents ? :)

Mon G&W Zelda est toujours dans sa boîte également. Je n’en ai plus envie maintenant que je l’ai.

Je crois avoir cet avantage de l’avoir acheté moi, ce qui me permettra de le revendre dès que j’aurai le courage de faire une annonce.

Enfin on a peut-être pas le même rapport aux étagères. :)

Ca fait plaisir de voir un thème sensible abordé avec beaucoup de recul et de réflexion saine. Non pas que j’en attendais moins sur ce blog!

La culture de l’outrage et de la censure plus ou moins assumé fait de l’ombre au travail de mémoire et de discernement, mais c’est un débat sans fin.

Tout ça rappelle fortement la fameuse attaque de Game & Watch dans Smash bros qui faisait référence à Fire Attack avec sa plume d’indien sur la tête et qui a été tout simplement retirée avant la sortie du jeu après quelques (?) commentaires online. Pour un perso dont la panoplie de coup est clairement une excuse pour rendre hommage aux divers jeux de l’époque, je trouve que c’est une erreur.

Récemment j’ai aussi lu Microids de Tezuka et seulement dans le volume 1 il y à un de ces messages pour “prévenir” les lecteurs modernes. Le problème est je suppose un couple de travailleurs noirs qui tentent d’exploiter les héros pour de l’argent. Ils ont en effet des lèvres plus grosses dans un style caricaturale typique de l’auteur. Le message est-il là pour l’aspect graphique ou le rôle peu glorieux de la paire? Mystère, mais on sent bien que dans tout les médias on a plus que jamais peur d’offenser, quitte à faire de l’excès de zèle. L’art ne peut-il donc plus offenser?

Mais bon on me dira que à ma manière revenir là dessus c’est aussi une façon de mettre de l’huile sur le feu, on ne s’en sort pas.

Bonne année!

Je me pose les mêmes questions, sans savoir toujours vraiment répondre, ou du moins croire que j’ai la bonne réponse.

Merci, bonne année également !