Aïnous de vous faire préférer le déclin

Par Game A le 16 avril 2022 - La Vie vs les jeux vidéo(s).15 minutes

Ce n’est qu’un détail de Samurai Shodown (SNK, 1993) : se déroulant en 1788, l’aïnoue Nakoruru y est pourtant déclarée de nationalité japonaise ; et quand on l’affronte dans son village (« kamui kotan »), le jeu accole le terme usité à l’époque par les Japonais pour désigner le territoire (Ezo, 蝦夷 en kanji) et le nom employé à partir de 1869 (Hokkaido) avec son intégration à l’Empire japonais dont il constitue le « chemin vers les mers du Nord ».

On peut considérer que le terme Hokkaido, écrit dans l’alphabet occidental, se destine aux joueurs étrangers, le jeu étant dès l’origine pensé pour un public international (« I was contemplating what would sell to a global audience »), pour la même raison que « Tokyo » est accolé à Edo, 江戸 quand on combat Senshiro dans la capitale shogunale. Mon hypothèse sera autre : cette juxtaposition exprime aussi une équivalence, comme pour dire que l’un était déjà l’autre.

Tout partait d’une bonne intention : « nous ferons en sorte que les femmes aïnous dirigent le monde » déclarait Yasushi Adachi, l’omnipotent directeur du jeu, qui confiait souhaiter mettre en avant la culture aïnoue depuis longtemps.

De prime abord, on peut le voir comme un acte de courage politique remarquable en 1993, cette communauté subissant une discrimination dont Shigeru Kayano, seul Japonais d’origine aïnoue ayant accédé à la représentation nationale (de 1994 à 1998), jugeait encore en 2005 que « l’injustice à l’égard des Aïnous n’a pas cessé. Notre situation est pire même. »

On peut cependant regretter que cette volonté de mise en avant, certes sincère, se fasse sans connaissances réelles de la culture aïnoue d’une part*, et d’une manière qui non seulement désamorce toute revendication politique pour les Aïnous mais semble même en suivre le chemin exactement inverse.

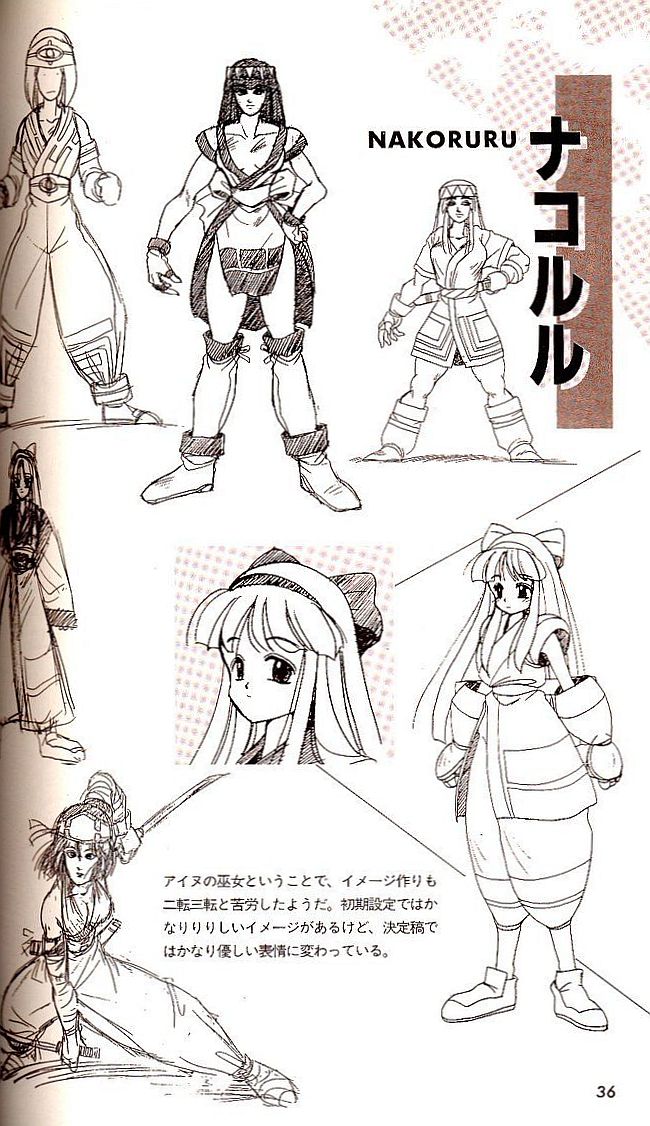

Prenons Nakoruru. Sa popularité est immense mais son identité aïnoue, pour être explicite, est réduite à l’accessoire et, au bout du compte, à presque rien (alors même que les concepts préliminaires étaient plus pointus - et sexualisés**). Dans les deux premiers épisodes, les motifs complexes qui caractérisent l’art aïnou sont quasiment réduits à de larges bordures unies. Pas de tatouages, un nœud dans les cheveux en guise de serre-tête, pas de bijoux, pourtant très appréciés contrairement aux Japonais (colliers, grands anneaux aux oreilles - y compris chez les hommes, etc.).

Ses coups spéciaux emploient, paraît-il, une langue aïnoue fautive, et le nom de son village (kotan), kamui kotan, témoigne aussi d’une mécompréhension de leur vision du monde : pour eux, les dieux/génies (kamui) ne vivent pas aux côtés des humains, mais dans un monde parallèle ; il ne pourrait y avoir de « village des dieux » dans le monde des hommes (Ainu mosnir), seulement dans le kamui mosnir.

Nakoruru, ses deux sœurs et sa grand-mère n’ont pas de moustache tatouée autour de la bouche, alors même qu’Arlette et André Leroi-Gourhan attestent que ces tatouages (interdits par les Japonais début 20e) débutaient dès 3 ans pour être quasi complétés à l’âge du mariage (16 ans) - Nakoruru en a 17 dans le premier jeu. On dira justement que Nakoruru ne doit pas se marier, le scénario du jeu l’apparentant à une prêtresse de la nature mais cette fonction n’existait pas chez les Aïnous car « cette religion ne comporte ni prêtre, ni shaman, ni bâtiment servant de lieu de culte » (Leroi-Gourhan, p.107). Les couleurs de sa tenue rappellent d’ailleurs celles de la prêtresse shinto, également rouge et blanc, et qui doit elle rester vierge (Christina Spiker, The Indigenous shōjo, p.148).

Le rouge et le blanc de son habit évoquent aussi évidemment le futur drapeau japonais, alors que les Aïnous préféraient le bleu, si rare dans la nature. Jusqu’à son arme, ce trésor transmis de génération en génération, est encore une forme d’allégeance : la lame est d’importation japonaise (il n’y a pas de travail du fer chez les Aïnous) et il a un nom japonais « simplement » transcrit en katakana.

Remarquons enfin, dans la superbe illustration de Shinkiro ci-dessus, qu’elle est même bridée (la plupart des Aïnous ne l’étaient pas), et que les sprites de Nakoruru, Rimururu et Rera ont la peau blanche, contrairement à leurs grands-parents (et à la version « méchante » de Nakoruru).

La maison familiale est à l’avenant : sans toit à gradins, sur pilotis, en bois au lieu de paille et de roseaux, dépourvue de mur sacré, de grenier ou de cage à ours, elle emprunte beaucoup à la maison traditionnelle japonaise et très peu à la culture aïnoue, d’où, fort probablement, la refonte totale de l’habitat à partir de Samurai Shodown 2, décor réutilisé ensuite sans grands changements dans les épisodes suivants (seules les ouvertures continueront d’être trop nombreuses et probablement mal placées : que la maison soit bien orientée au Sud, selon la tradition, ou dans le sens de la rivière, kamui majeur dans la culture aïnoue, l’ouverture censée être la plus importante voisine l’écurie).

Le rôle de protectrice de Nakoruru explique sans doute la présence de tous les animaux dans les décors consacrés à Nakoruru ou ses sœurs, y compris des espèces que les Aïnous chassaient pour leur viande ou leur fourrure (les ours, les daims, les écureuils et les hermines dont ils se servaient comme monnaie d’échange avec les Japonais - sans compter les plumes d’aigle et de faucon), ne connaissaient pas (singe*) ou n’élevaient pas : l’élevage des chevaux et des bovins ayant été imposé par la colonisation japonaise au 19e, il est improbable qu’on les trouve déjà fin 18e dans une population qui pouvait « entrete[nir] de petits jardins entre les huttes du village ou en bordure de forêt »*** (millet, chou, navets) mais ne pratiquait ni l’agriculture ni l’élevage, sinon l’ourson de la famille élevé en vue d’être sacrifié.

Ça n’a l’air de rien de prime abord, d’autant que c’est une assignation positive, mais c’est déjà tordre la signification d’une civilisation de chasseurs-cueilleurs que d’en faire ainsi des défenseurs de la nature. Outre qu’en faire des « défenseurs », c’est les priver symboliquement l’initiative de l’action, on les place symboliquement du côté de la tradition, sinon du passé (et il n’y a qu’un pas, s’agissant d’une population discriminée comme les Aïnous, pour les faire basculer du passé au primitif). Par ailleurs, c’est fondamentalement faux : dans leur lutte contre l’assimilation, les Aïnous ne sont pas des défenseurs de la nature en général, ils défendent leur mode de vie et le territoire qu’ils occupaient, ce qui n’empêche nullement un rapport de prédation sur leur environnement, même si leur faible nombre, la grande richesse des ressources de l’île (avant l’exploitation capitalistique japonaise) et leur intelligence économique, religieuse et sociale ont limité leur impact pendant des siècles.

On appréciera toutefois, dans ces mêmes décors, la présence d’un certain nombre de chiens, disparus au 19e par la famine causée par la colonisation, pardon la « mise en valeur » des territoires (monopolisation des ressources halieutiques par la récupération des principales pêcheries, confiscation des meilleures terres pour l’agriculture, modification des bassins versants par la construction de barrages, etc.), qui de fait entrave la chasse, la cueillette et plus globalement la survie en bonne santé de la population aïnoue entière (« Les voyageurs du XVIIIe siècle rapportent l’air sain et vigoureux des hommes rencontrés. Un siècle plus tard, ceux qui débarquent sur la côte sud ne parlent que de maladies, de la mort des enfants et de la déchéance sous toutes ses formes », Leroi-Gourhan, p.66).

Quant à la mention « Hokkaido - Japan since 1788 » en bas de la carte du premier jeu, elle idéalise le Japon comme territoire. Ezo n’était pas Hokkaido en 1788, pas plus qu’il n’appartenait au Japon. D’ailleurs, en 1788, ce n’était « Ezo » que pour les Japonais, une appellation injurieuse qui plus est.****

Pour les Aïnous, c’était encore Yaun mosir, aux confins de l’Etat réel japonais, un espace largement autonome hormis son Sud-Ouest, aux mains du clan Matsumae depuis la fin du 16e.

Faire d’Ezo un territoire japonais en 1788 néglige le long processus de conquête de l’île par le pouvoir japonais, alors même que l’année suivante marquera le dernier soulèvement aïnou majeur, la révolte de Kunashiri-Menashi, durant laquelle une centaine de contre-maîtres japonais seront tués par des Aïnous révoltés par la manière dont ils étaient traités. De toute façon, la japonité de Nakoruru serait bien impossible en 1788 : si dans le jeu elle parle quasi exclusivement japonais, « durant presque toute la période de domination du fief, il leur est ainsi interdit d’apprendre la langue et les coutumes de leurs maîtres » (Noémi Godefroy, Hokkaidō, an zéro).

Faisant fi de toute vraisemblance historique, Nakoruru n’est pas seulement plus japonaise qu’aïnoue, elle est également mise au goût des Japonais : circonscrite à quelques accessoires, son « altérité est en même temps exotique et familière » (Christina Spiker, à propos du fétichisme racial, p.160), proposant avec les trois sœurs aïnoues une « féminité indigène que le public japonais peut facilement consommer » (p.145).

Il est connu (mais pas sourcé) que Nakoruru et Rimururu font référence à Sailor Moon avec leurs formules de fin de match (« reçois la punition de la Nature », « c’est la punition de la Nature », à comparer avec « au nom de la Lune, je te punis »). L’évocation n’est pas seulement un clin d’œil, elle révèle le lien entre les Aïnoues et un autre archétype que Christina Spiker nomme, à la suite d’autres, la shōjo hybride (bizarrement, elle emploie shōjo et non bishōjo, le premier désignant pourtant le lectorat féminin, le deuxième un personnage de « jolie fille »). Nakoruru serait une (bi)shōjo hybride parce personnage féminin puissant mais rejetant la violence, sexuellement mature mais piégée dans une pureté (jusqu’à l’absence de tatouage) qui lui confère paradoxalement son pouvoir d’attirance auprès des fans. « En tant que combattantes, elles représentent les femmes aïnoues par le truchement de quelques artifices et de connexions imaginaires à leur territoire. Simultanément, ces personnages se conforment aux fantaisies de la shōjo hybride, qui exigent une élision partielle de leur identité aïnoue : elles sont toujours shōjo d’abord, et Aïnoues dans un second temps. » (p.163).

Sans doute les créatifs cherchaient sincèrement à dépasser les clichés entourant la culture aïnoue pour la mettre en valeur. Cet objectif en vue, les graphistes ont aussi cherché à rendre Nakoruru la plus attirante possible, à rebours des clichés raillant ce peuple pour sa pilosité, sa violence et sa saleté prétendues, ses tatouages et ses critères de beauté si différents des mœurs japonaises : ils ont créé une adulte au corps enfantin, blanche, aimable et virginale, qui n’a rien presque plus rien culturellement d’aïnoue.

Dans le processus, ils l’ont assimilé : Nakoruru n’est plus aïnoue, elle est une Japonaise d’origine d’aïnoue. D’un côté, c’est progressiste on intègre comme japonaises des populations culturellement différentes (dans un pays où beaucoup d’habitants croient encore être les bénéficiaires d’un Grand Remplacement durant lequel le peuple du Yamato, venu de Corée, aurait repoussé les ancêtres des Aïnous au nord, c’est un progrès notable - c’est évidemment plus compliqué que ça, et on a toujours pas le fin mot, que ce soit sur la(les) provenance(s) du peuple aïnou ou sur ses liens avec les premiers habitants du Honshu). D’un autre côté, on le fait sans discussion, sans reconnaître un droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, comme s’il s’agissait de variations régionales sans importance.

À peu de choses près, c’est à vrai dire le sort de la culture aïnoue au Japon.

* Cité comme une influence du jeu, le film d’animation Dagger of Kamui/Kamui no Ken (1985) est probablement aussi leur principale source d’informations sur les Aïnous. Les développeurs lui doivent sans doute en plus la pose de Nakoruru bras en arrière pour attraper l’arme dans son dos, l’idée du décor du port à San Francisco, le fait que dans le prototype du jeu Nakoruru cherchait l’Atlandide, comme Kamui le trésor du capitaine Kidd. Le personnage féminin est aussi accompagné au combat par un loup blanc, ce qui a pu renforcer l’idée d’un animal supplétif - Yasuchi Adachi évoquant toutefois le rôle d’un shōjō manga que sa femme lisait à l’époque, Dōbutsu no Oisha-san (1988-1993). Un autre film d’animation est crédité dans le wiki japonais (pas de source, comme pour le lien entre Sailor Moon et Nakoruru), Horus, prince du Soleil / Taiyō no ōji : Horusu no daibōken (1968), inspiré d’un conte aïnou ; outre que le personnage féminin, Hilda, est accompagné par une chouette blanche, l’anime est surtout intéressant pour manifester la gêne des Japonais envers les Aïnous puisque « the setting was changed to Scandinavia to avoid any controversy due to depiction of the Ainu people ».

* Tomoaki Fukui, background designer du jeu (mais aussi, entre autres choses, chargé des personnages Wan-Fu, Earthquake et Kyoshiro Senryo) : « it turns out there are no monkeys in Hokkaido. I didn’t know this and put the monkey in, and then after the game released we had fans asking us why we put it there. I had to respond, so I told them that because Nakoruru is so popular with animals wild monkeys swam across the Tsugaru Straits to support her. »

** Yūichi Nakatani /Violetche Nakamoto était responsable des tout premiers concepts, notamment quand le jeu était un beat’em all du nom de The Samurai, comme de la plupart des illustrations publiées du premier épisode (Eiji Shiroi n’aurait fait, dans le premier, que la colorisation) et de l’alter-ego maléfique du personnage en deuxième joueur (Purple Nakoruru). Les premiers designs arrondis proviennent probablement de Michi Kasugano (également responsable des premiers dessins d’Haohmaru), design qui sera repris par Violetche Nakamoto dans les illustrations du manuel du jeu (où elle est, ce dont Violetche se plaint quelque part, regrettant ne pas savoir dessiner les filles, bien moins mignonne). Quelqu’un sur internet (source perdue) parlait aussi de Kita Senri mais elle n’est créditée comme illustratrice que des années plus tard.

Pour référence, la première illustration de Nakoruru au début du texte est par contre d’Eiji Shiroi et doit dater du deuxième épisode.

*** Arlette et André Leroi-Gourhan, Un voyage chez les Aïnous, p.67. Dans la page précédente, un passage intéressant : « faire pousser des plantes est un travail de femme et transformer les hommes en agriculteurs implique un bouleversement de la vie sociale et familiale ainsi que du système religieux […] Les Japonais, par leurs essais de conversion à la culture intensive, ont perturbé un équilibre que les distributions de riz ne parviendront pas à stabiliser ». La mise au travail des hommes aïnous rappelle la déstabilisation des sociétés amérindiennes colonisée par les Européens au 16e, où le travail agricole était également dévolu aux femmes.

**** « Emishi s’écrivait 毛人 puis 蝦夷 à partir du 7e, kanjis conservés pour désigner les Ebisu puis Ezo à partir du 12e, sans que les sinogrammes ne se prononcent ainsi, où 毛 veut dire poilu et une lecture possible de 蝦 crevettes - pour leur longue barbe. 蝦夷 faisait peut-être référence à un peuple nommé « Kai » », d’où « Hokkaido » qui, tel que proposé par l’explorateur Takeshiro Matsuura, ne désignait pas encore le chemin de la mer du Nord (北海道) mais la « terre du nord des Kai », 北加伊道.

Outre Un voyage chez les Aïnous déjà largement cité, j’ai utilisé Hokkaidō, an zéro Changement des rapports de domination et septentrion japonais à la fin du xixe siècle de Noémi Godefroy (Cipango, 18 | 2011, 105-133) ainsi que sa thèse (Autour de l’île d’Ezo : évolution des rapports de domination septentrionale et des relations avec l’étranger au Japon, des origines au 19ème siècle). Elle a également été invitée à parler des Aïnous lors d’un podcast sur France Culture en 2014, je vous invite à l’écouter c’est intéressant.

Même si ça n’apparaît pas dans le texte final, j’ai lu avec intérêt le travail d’Arnaud Nanta, L’altérité aïnoue dans le Japon moderne (années 1880-1900), (Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 61, no. 1, 2006, pp. 247-273). Il me semble qu’il y aurait matière à réfléchir notamment sur la dimension raciale et potentiellement raciste de l’usage des Koropokgru, ce peuple nain et trogolodyte, que, selon leurs légendes, les Aïnous auraient exterminés, avant d’être eux-mêmes Grand-Remplacés par celui des Wajin, des Japonais. Le délire raciste qui aura enflammé les universitaires étrangers et japonais fin 19e début 20e y est minutieusement décrit (les seconds s’appuyant sur les premiers pour justifier leurs préjugés, les premiers puisant aux récits mythologiques des seconds, bref pas grand-chose de scientifique). Or Nakoruru, après son sacrifice dans Samurai Shodown II, est « réincarnée » dans Samurai Shodown: Warriors Rage en une miniature les représentant. Il aurait été intéressant de voir également comment la culture aïnoue est exploitée dans la série Zelda (comme un moyen, à mon avis, de minimiser l’influence de fantasy à l’européenne des débuts pour la ramener à une ambiance davantage proto-japonaise), des motifs inspirés de l’art aïnou dans Breath of the Wild aux liens à faire avec le peuple trapu et lithique des Goron, des Minish, des Kokiri et des Korogu. Mais je n’avais décidément pas le courage de me plonger dans un quelconque Zelda.

Commentaires

Je pense que j’ai oublié la conclusion prévue, du genre “Japon encore un effort, la prochaine fois mettez en avant un personnage burakumin”, mais c’était déjà trop long.

Comme d’habitude, n’hésitez pas à nuancer, pointer les fautes ou démolir l’argumentation, il doit y avoir de quoi faire…

Je pense représenter la majorité en disant que “d’habitude”, on lit et apprécie sans commenter. Tout en appréciant les, généralement, très bons commentaires.

Merci pour tout ces articles.

Merci beaucoup, c’est très motivant. :)

Comme d’habitude, les articles ici sont d’excellente qualité, même si je ne pense pas à venir régulièrement vous le dire.

Tu m’apprends ainsi qu’il y a de l’art aïnou dans Breath of the Wild : j’imagine que tu fais allusion aux poteries de l’ère Jōmon ? Je n’y connais rien en histoire du Japon mais s’agissant de BotW je peux dire ceci : les motifs Jōmon/aïnou dans le jeu (enfin, ce que j’ai pu identifier, à savoir les poteries) sont exclusivement associés aux “anciens Sheikah”, une civilisation disparue et oubliée depuis des milliers d’années lorsque l’intrigue du jeu démarre, c’est-à-dire lorsque les archéologues du royaume d’Hyrule découvrent les robots ensevelis et tâchent de les réactiver. En dehors de cette intrigue (qui a la particularité d’impliquer directement le personnage de Zelda, présentée dans ce jeu comme férue de science), et une vague histoire de luddisme évoquée dans 2 lignes de dialogue à tout casser, les mœurs et la technologie de ces “anciens Sheikah” sont un non-sujet. Tout comme les relations entre les différentes “races” de chaque jeu, réduites au minimum syndical (les Piafs sont facteurs car ils peuvent voler, la belle affaire). Le seul aspect qui me paraît pertinent vis-à-vis des Aïnous dans tout ça, c’est la présence dans BoTW de “nouveaux Sheikah”, qui n’ont apparemment hérité de leurs ancêtres que le nom, et qui pour autant que je sache dans ce jeu, ont une culture plutôt inspirée des Japonais.

Je dirais pour finir que dans le cas précis des “anciens Sheikah” et de la poterie Jōmon, cette influence sert surtout de marqueur visuel pour d’une part divorcer cette civilisation oubliée des autres cultures du jeu (quitte à lui donner un côté extra-terrestre), d’autre part pour représenter la high-tech dans l’univers de Zelda qui en est généralement dépourvu (cf. https://zelda.fandom.com/wiki/Techn…)

Au plaisir de vous relire !

Merci beaucoup pour le compliment, c’est toujours motivant !

Mon expérience du Zelda est très limitée mais je pensais aussi aux motifs sur les habits des personnages.

Concernant les poteries, je te remercie de ces précisions, j’ignorais totalement ; je ne pense pas qu’on puisse évidemment penser la série comme une série à clé, avec tel ou tel peuple servant de métaphore aux Aïnous, mais plus probablement que, dans le rapport d’étrangeté qui est recherché, on peut trouver au moins des points communs, dans le sens où des stéréotypes identiques ont pu déjà servir pour désigner l’étrangeté des Aïnous.

Sur la poterie Jomon qui est liée avec une technologie avancée genre Atlantide ou extraterrestre, c’est un motif qui apparaît souvent dans les jeux (je pense à boss dans Chernov ou Phobos/Huitzil dans Darkstalkers pour ceux qui s’inspirent de Dogū), je me demande bien d’où ça vient.

Merci encore en tout cas !